マイクロソフトは8月24日、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)クラスタシステムにおいて、Windowsシステムとの連携が可能な「Microsoft Windows Compute Cluster Server 2003」日本語版(Windows CCS)を発表した。10月2日より販売開始する。

Windows CCSは、同社が提供する初めてのHPCクラスタソリューション。OSに加え、HPCクラスタを構築するために必要となる通信ライブラリやリソース管理ツール、ジョブスケジューラなどが含まれている。

Microsoft ハイパフォーマンスコンピューティング担当ディレクターの Kyril Faenov氏は、HPC環境における課題として、「学術研究などで利用しているユーザーは、複雑なITの利用に時間を費やすより、本業の研究に専念したいと考えているほか、もっと自由な発想が可能なアプリケーションがほしいと感じている。また、システム管理者は、他のシステムと同じように簡単に構築、管理できるHPCクラスタを望んでいる。さらに開発者も、並列プログラミングは難しいと感じており、使いやすいツールを求めている」と述べている。

同氏は「Windows CCSは、クラスタの構築手順やジョブ投入などがシンプルなのはもちろん、既存のWindows環境と高い親和性がある。また、並列処理プログラムの開発やデバッグはVisual Studioと統合されており、効率的な開発が可能だ」と述べ、Windows CCSがHPC環境の課題を解決するものだとした。

これまでHPCクラスタ分野では、主にLinuxが採用されるケースが多かった。マイクロソフトが同分野に進出することで、市場が活性化されることはもちろん、「既存の人的リソースや開発リソースを生かすことができ、幅広い分野でHPCが適用できるようになる」とマイクロソフト 代表執行役社長のDarren Huston氏は話す。「Windows CCSは、日本のハイエンドコンピューティングがメインストリームとなるにあたって大きな役目を果たすものだ」(Huston氏)

Windows CCSの英語版は、すでに8月1日にリリースされている。ローカライズされるのは、現バージョンでは日本語のみ。「日本ではスーパーコンピュータのユーザーが多いため、重要な市場だと感じた」と、Faenov氏は日本語版にいち早く取り組んだ理由について説明した。

Windows CCSがターゲットとする市場は、既存のHPC市場はもちろん、「これまでHPCには手を出せなかった中小企業などの新しい市場でも利用してもらいたい」と、マイクロソフト ハイパフォーマンスコンピューティング テクニカルエヴァンジェリストの林憲一氏は述べている。

Windows CCSは、すでに同志社大学、川崎重工業、東京ガスグループのティージー情報ネットワーク、東京工業大学が早期導入している。また、31社のパートナーがWindows CCS対応ハードウェアやソフトウェアなどの各種ソリューションを提供すると表明している。

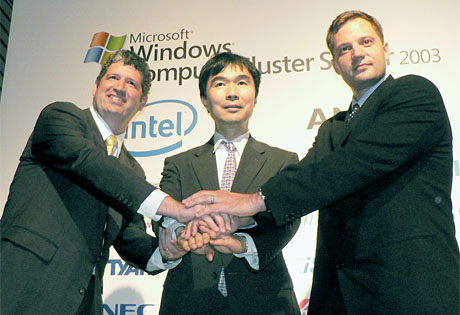

新分野進出への意気込みを見せるマイクロソフト。左から、日本法人社長のHuston氏、Windows CCSを早期導入した東京工業大学教授の松岡聡氏、米国本社のHPC担当ディレクター Faenov氏

新分野進出への意気込みを見せるマイクロソフト。左から、日本法人社長のHuston氏、Windows CCSを早期導入した東京工業大学教授の松岡聡氏、米国本社のHPC担当ディレクター Faenov氏