商用ソフトウェアの選定や調達に関わっていると、数年前からライセンスの提供形態が変化していることに気付いた人も多いのではないだろうか。ソフトウェアの利用権を購入時に支払い、年単位で保守費用を支払う従来型の「永続ライセンス」だけでなく、初年度の購入代金の代わりにソフトウェアの使用料を毎年支払う「サブスクリプションライセンス」が広く受け入れられつつある。この2つの違いや、購入する立場で押さえておくべき基本的なポイント、また変化の背景などのついて考えてみたい。

ソフトウェアのライセンス提供形態にはさまざまなものがある。分類方法も多岐にわたり解説記事などもそれぞれ違った切り口で書かれることが多いため、漠然とした理解にとどまっている読者も多いだろう。筆者が所属するフレクセラ・ソフトウェアでは、ソフトウェアのサプライヤー(または、発行者、ベンダー、パブリッシャーなどと呼ばれるソフトウェアの開発・提供者側)とバイヤー(企業のITや調達部門などの利用者側)の双方にソフトウェアやライセンスの管理ソリューションを提供していることもあり、技術的な側面のみならず、ソフトウェアのビジネスとしての側面に関わることが多い。

今回の連載では、商用ソフトウェアのサブスクリプションライセンスモデルが拡大しつつある点に焦点を絞って取り上げる。第1回では、サブスクリプションモデルの基本的なおさらいとサブスクリプションモデルが広がりつつある背景をサプライヤー、バイヤー双方の立場から考えてみる。第2回は、ライセンスモデルの変化と関連の深い、「所有から使用へ」「サービス化」クラウド化」などの動向、そして第3回では、それまでの内容を踏まえて、ソフトウェアを調達する立場から考慮すべき具体的なポイントをまとめていく。

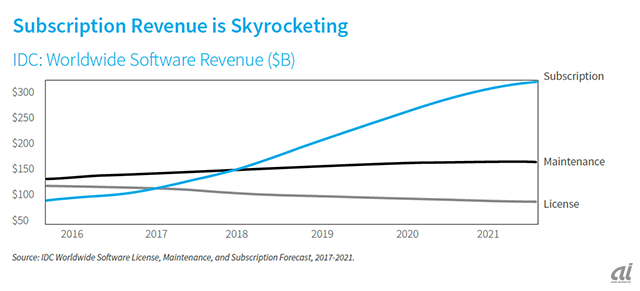

まず、サブスクリプションモデルの伸びを確認しておこう。図1はフレクセラが発行している「Essential Insights On Subscription Models」の中からIDCの統計と予測を示したものだ。「License」で示される永続ライセンスが減少し、サブスクリプション(Subscription)が大きく伸びる予測となっていることが分かる。また、保守(Maintenance)も伸びているが、これはLicense が新規販売を示すのに対し、保守が新規販売額の「累積」を示しているからだ。単純に言えば「新規販売」から「保守を継続しない(Churnと呼ぶ)」数量を差し引いた結果がゼロより大きい限り保守の金額は増加し続けることになる。このIDC以外のさまざまな調査や統計でもサブスクリプションの伸びは確認できる。

図1:サブスクリプションモデルの売り上げが大きく伸びてる

次に幾つかの言葉の意味を整理しておきたい。今回対象とする「商用ソフトウェア」は、一般的な定義があるわけではないが、ざっくり言うとソフトウェアライセンス自体を販売しているものであり、オープンソースソフトウェア(OSS) やフリーウェアは含まないものとする(商用以外のソフトウェアトレンドも興味深いのだが、別の機会に譲る)。受託開発は一般にライセンス販売ではない。フリーミアムは商用ソフトウェアの販売手法のバリエーションと見ることもできるが、本稿では主たる対象としていない。

端的に言えば、IBM、オラクル、マイクロソフト、アドビシステムズ、ヴイエムウェア、富士通、日立製作所などから提供されている企業ユーザー向けのパッケージソフトウェア製品が対象と考えてもらえれば分かりやすいと思う。

ソフトウェアの「ライセンスモデル」とは、大きく「永続的」と「期限付き」の2つに分類される。また、ライセンスの提供単位である「ライセンスメトリック」には、「デバイス単位」「ユーザー単位」「使用量(使用時間、回数、データ量など)単位」などがある。「展開形態」としては、「オンプレミス」「SaaS」「コンポーネント(ライブラリや組み込み)」などがある。バンドル、OEMといった流通過程やパッケージングによる分類もある。