仕事や暮らしのデジタルシフトが進み、企業・産業・社会のデジタルトランスフォーメーション(DX)の潮流が本格化する中、バーチャル空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)が融合した新たな社会「Society 5.0」の構想も実現の歩みを速めています。これに伴い、活躍の場を大きく広げているのがワークステーションです。本連載の締めくくりとして、そうしたワークステーションの新しい活躍の場を紹介します。

AIシステムのエッジ端末として利用が進むワークステーション

ディープラーニングを用いたAI(人工知能)による画像認識は、製造業における外観検査などで実用化が進んでいます。生産ラインを流れる製品や仕掛品をカメラが瞬時に判別し、不良品を見つけ出します。

ディープラーニングが優れているのは、特定の画像を他と区別するための特徴点をコンピューターに自動で抽出させることができることです。とはいえ、ディープラーニングの技術を使ったAI画像認識を活用するには、事前に多くの画像をコンピューターに読み込ませて学習させ、特定の画像を認識する(あるいは、他と区別する)アルゴリズムを作り上げる作業が必要です。

そのため、AIの開発、活用には相応のコンピューティングリソースとストレージリソースが必要とされることが多く、開発プラットフォームはクラウドの活用が一般的、というイメージが強くなっています。また、クラウドには必要な開発・学習環境が既に構築され、従量課金型で誰もが簡単にいつでも利用できることから、さまざまなAIの開発がクラウドサービスを使って行われているのも事実です。

ただ、AIの開発/活用において、クラウドだけでなく、手元にあるマシン(エッジ端末)を使うことで、より効率的に開発や現場への展開を進められる場合が多数あります。そうした場面でエッジ端末として活躍しているのがワークステーションです。

特に、エッジ端末が選択されるケースは3つにまとめられます。

- 低レイテンシーでリアルタイムなレスポンスが求められるケース

- 機密情報などセンシティブなデータを扱うケース

- 大量のデータ転送を繰り返し行う必要があるケース

それぞれ具体例を含めて、紹介していきます。

AIの開発や展開にエッジ端末が選択されるケース

低レイテンシーでリアルタイムなレスポンスが求められるケース

商品の外観検査などでは、製品の良品と不良品をリアルタイムに判定する必要があります。AIによる画像認識は医療や監視などの分野でも応用されていますが、即時的な判定が必要になるケースが多くあります。

AIによる画像認識エンジン(予測モデルによる認識処理エンジン)をクラウド上に配置した場合、多数の高精細カメラやハイスピードカメラなどの認識対象の画像をクラウドに転送するのに時間がかかり、リアルタイムでの判定が行えなかったり、最悪の場合、回線が切断して処理自体が行えなくなったりする可能性があります。そうした事態を回避するためにAI画像認識のエンジンをエッジ端末として配置されたワークステーションに展開する方法がよくとられます。これにより、リアルタイムでの判定を安定的に行えるようになります。

また、工場の検査工程、監視カメラ系や、公共施設、店舗、交通系システムなど、ネットワークへの常時接続が難しい環境でもエッジ端末としてワークステーションが採用されるケースが多くなってきています。

機密情報などセンシティブなデータを扱うケース

コンプライアンスやセキュリティ上の理由から、AIの学習に必要なデータをクラウドにアップロードできないケースもあります。例えば、個人情報に属するような医療画像データや製造業の外観検査で用いる良品/不良品データなども、生産工程における独自のノウハウや知見を含む機密情報となる場合があります。従って、これらのデータの学習や推論は必然的に全てエッジ側で行うことになります。

大量のデータ転送を繰り返し行う必要があるケース

AIの学習で用いるデータは、IoTで収集した無数のセンサーデータや画像など、大容量あるいは膨大な件数になりがちです。こうしたデータをクラウドにアップロードするには時間を要するとともに、クラウドに接続している時間分だけ利用コストが発生します。また、WAN回線の帯域を逼迫(ひっぱく)させる要因となってしまいます。そこで必要となるのが、学習に用いるデータを取捨選択したり、あらかじめ抽出した特徴点のみを渡したりする作業です。こうしたデータ処理にも、手元のワークステーションが使われることが多くあります。

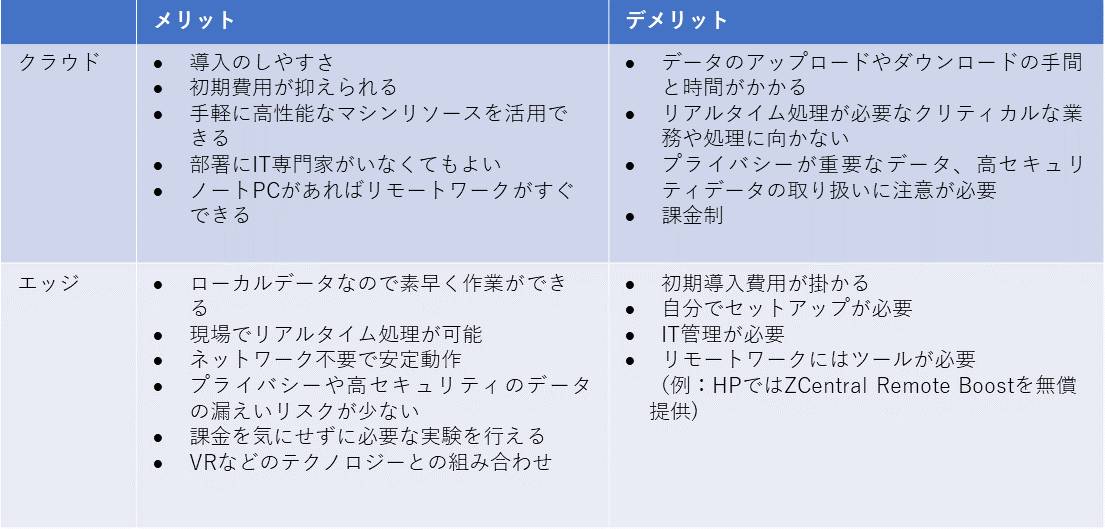

「クラウド vs エッジ」の強み/弱み