同社は管理者が誰か分からなくなる“野良ロボット”の発生防止を目的に「UiPath Orchestrator」で稼働ログの一括取得や稼働責任の明確化を実施。今後は実行スケジュールの管理を目指している。

同社では案件管理にSalesForce、RPA実行環境管理は前述のUiPath Orchestratorに加えて「Elasticsearch」を使用し、プロジェクト管理は「Redmine」、全体の可視化は「Power BI」で実現。今後はロボット資源管理に「GitHub」、知見管理に「GitHub Wiki」の導入を予定しているという。

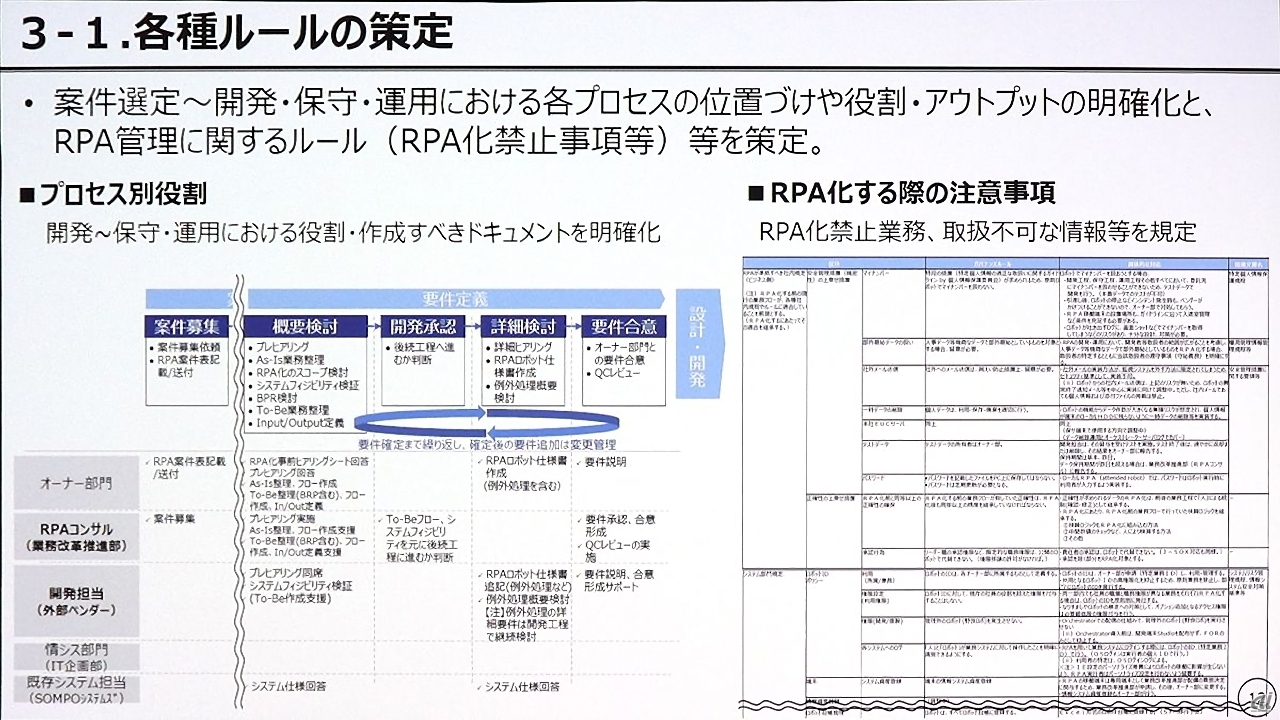

損害保険ジャパン日本興亜が導入したRPA管理ルール

同社は業務改革推進部のメンバーに「『人材派遣会社として働いてほしい』と伝えている」(齋藤氏)そうだ。各部門に派遣したロボットが健康なのか、職場の同僚と仲良くやっているのかロボットを擬人化することで、なすべきことが明確化し、ユーザー部門への対応姿勢も明確になるという。

齋藤氏は、RPA導入事例として「社宅手配可否振り分け作業の自動化」「大規模災害対応RPA」を披露した。前者の「社宅手配可否振り分け作業の自動化」は転勤に伴う人事異動発生時に受け取る社宅手配申請書に応じて社宅手配可否の判断を自動化することで、年間約4万時間を創出している。

後者の「大規模災害対応RPA」は被災された顧客への保険金支払いに伴う契約内容や被災状況の確認や必要書類の準備と発送、オンラインシステムへのコンタクト経緯などの必要情報入力業務を自動化している。2018年6月の大阪北部地震、同年7月の西日本豪雨、同年8~9月の台風20号、21号、24号の対応業務に導入した結果、こちらも年間約4万時間の創出につながった。

「人的作業をRPAで代替し、職員は被災された顧客の不安を払拭することに時間を費やしたい」(齋藤氏)

至極順当に導入が進んだように見えるが、「ボトムアップ型一辺倒ではアイデアが集まらず、業務が属人化していたことでRPA代替を取り下げるケースが20件ほどあった。高エラー低稼働ロボットの払拭は難しく、PoC段階で調査済みながらも本格展開を進めていくと社内システムと衝突するケースが散見された」(齋藤氏)と現場ならではの多くの課題をつまびらかにした。

特に社内システムとの相性は「絶対的に存在する」と断言し、事前調査の重要性を強調しつつも、社内関連部との調整でひとつずつ解消する姿勢が重要だと説明する。