SIer任せではなく、自社でAWSの運営を手掛ける千趣会。意識していることは「運用管理や自動化作業を属人化させないこと」だ。“職人”のようなハイパフォーマーに依存した自動化では複雑な仕組みができてしまい、「運用管理自動化のための管理が必要」という事態にもつながりかねない。セッションではこうした事態を引き起こさず、効率的な自動管理を実現するにはどうすべきかが披露された。

スモールスタートで「トライ&エラー」ができるメリット

1955年創業の千趣会。早期より女性向けカタログ通販を展開し、現在は「ベルメゾン」ブランドの通販ビジネスのほか、ブライダル事業や保育園事業なども手掛ける。「女性の毎日に笑顔を届け、世の中を幸せにしていく」をビジョンに掲げ、「ウーマン スマイル カンパニー」を目指している。

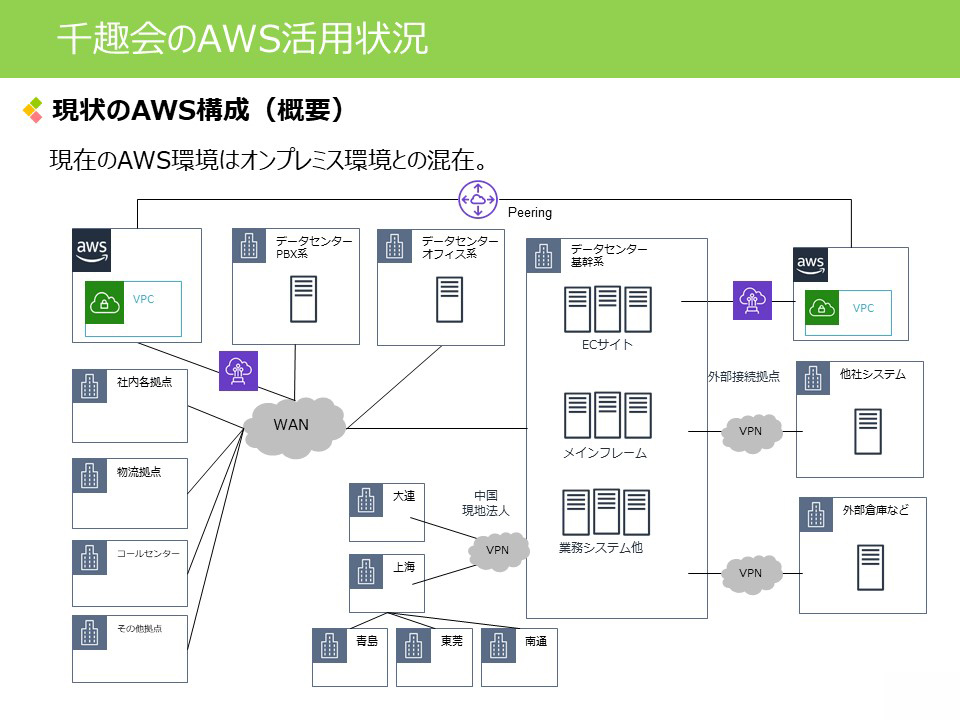

千趣会では2013年からAWSの活用に取り組んでいる。AWSを選択した背景について、同社のCRM本部 情報システム部 システム管理チーム エキスパートを務める池本修幸氏は、「それまで利用していたオンプレミス環境では、今後ビジネスを拡大するうえでリソースに限界があったからです」と振り返る。

ベルメゾンの顧客は30代~50代の女性だ。ライフスタイルが多様化している顧客のニーズをいち早くキャッチし、新規ビジネスを展開するには「小さく始めて大きく育てる」「何度もトライ&エラーができる」という開発手法に最適な環境が必要だったという。

株式会社千趣会

CRM本部 情報システム部

システム管理チーム エキスパート

池本 修幸氏

「ITコスト削減に対する要求が年々強くなり、使ったぶんだけに課金される従量制環境は必須でした。今後、小規模案件の増加が予想される状況においては、オンプレミス以外の選択肢が必要だったのです。複数のクラウドサービス事業者を比較した結果、もっとも私たちの要件を満たしていたAWSを採用し、既存のオンプレミス環境と共存させるようにしました」(池本氏)

現在、千趣会で稼働しているAWSは、本番環境で50インスタンス、テスト環境で40インスタンス、人事・予測・支援といった環境で15インスタンスとなっており、Amazon EC2、Amazon RDS、Amazon S3、AWS Lambda、Amazon SES、Amazon SQSなどのサービスを用途に応じて利用している。いずれも特定のパートナーとは契約せずにAWSと直接契約している。

実は、千趣会でAWS推進を担っているのは、池本氏を含めて2名だけだ。それでもSIerに一任せず、「設計」「開発」「管理・運用」を自社で運営するよう務めている。その理由について池本氏は、「私たちがAWSへの移行を検討していた当時、取引先のSIerはAWS(の導入・運用・管理)についてほとんど知らなかったのです。ですから必然的に自分たちで学んだほうが早いと考えました。(中略)今後もこの方針を貫くかどうかは未定ですが、少なくとも『AWSをわかる人材が社内にだれもいない』状況は避けなければいけません」と語る。

池本氏を含めたAWS推進担当者は、AWSが主催するセミナーで体系的に学んだり、Web上にある専門家のブログや記事などを参考にしたりして知識の習得に努める。また、わからないことはAWSのサポートやSA(Solution Architect)に直接相談しているという。

自動化作業を属人化させない

たった2人でAWSの推進を担っている千趣会では、運用管理の自動化にも積極的だ。しかしながら池本氏は「自動化することは『目的』ではなく『手段』です。まずは『自動化とは何か』を考えなければいけません。『とにかく自動化すればよい』との発想で取り組むと、運用管理も失敗します」とクギを刺す。

千趣会では自動化をするにあたり、「何を自動化すべきか」の視点に立脚し、作業を見直した。その結果、「単純作業」「繰り返しが多く、ミスが起きたら厄介な作業」「繰り返すと時間がかかる作業」を自動化することにした。具体的にはAWSの利用時に課題として感じていることをリストアップし、それを自動化で解決する戦略だ。

「課題の1つに、『開発担当者がテスト系のサーバをきちんと停止しない』ということがありました。オンプレミス環境の名残で、『インスタンスが立ち上がっている間はコストが発生する』ことをうっかり忘れてしまうのです。ですから当初は『使い終わったら管理者に連絡する』という運用にしたのですが、それだと管理者の手間が取られます。ですから(テストが終了したら)自動で停止する仕組みを構築し、開発担当者自身が起動・停止できる環境とセットにして提供しました」(池本氏)

ほかにもバックアップ運用の自動化や、インスタンス作成後のカスタマイズをイメージから簡易デプロイできようにするなどの自動化を実現。その結果、オペレーションミスの低減や作業時間の短縮につながったという。

一方、自動化のプロジェクトを通じて新たな課題もつまびらかになった。それは、「自動化にはそれなりの技術が必要であること」と「新たな属人化が発生する可能性があること」だ。特に職人的な特定のハイパフォーマーに自動化作業を任せてしまうと、「何を自動化したのか」「どの部分を自動化したのか」が組織内に共有されず、ブラックボックスになる懸念がある。

「行き過ぎた自動化は新たな属人化の火種になる可能性があります。自動化は作って終わりではなく継続していくもの。クラウドサービスでは常に新しいサービスの対応が前提になります。ですから、自動化している範囲、内容は組織で共有しておくこと。自社のレベルを見極め、できることからところから無理なくはじめることが大切です」(池本氏)

今後のクラウド活用について池本氏は、「さまざまな仕組みのクラウド化」を挙げる。具体的には、オンプレミスで構築したファイルサーバの保守切れにともなう「Amazon FSx for Windows(以下、FSx)」への移行検証だ。FSxはオンプレミスで使っている既存のActive Directoryをそのまま利用できるので、ID管理も手間がかからない。

そしてもう1つが、重要システムのクラウド移行である。メインフレームやECサイトなど、ほとんどの仕組みをAWS上で稼働させるべく、社内インフラの刷新にも着手する。同時に、ネットワーク構成も根本的に見直し、クラウド活用に最適、かつ柔軟な基盤を構成するとともに、アウトソーシングから内製化シフトを目指すという。

「われわれは(Cloud上に)ECの仕組みがなかった時代から、メインフレーム環境でECサイトを運用・構築しています。実は、千趣会でもメインフレームは動いており、保守費用が情報システム部門の7割を占めています。まさに経済産業省が指摘した『2025年の崖』は、解決すべき喫緊の課題なのです」(池本氏)