仮想化による台数削減効果はサーバ5台から、リソース有効活用効果は20台から――。ノークリサーチが12月21日に発表した調査でこうした実態が明らかになった。

同社は中堅中小企業のサーバ環境の実態と展望を調査、その中で仮想化の状況も調査している。サーバの仮想化技術の活用状況を見ると、サーバ台数が10台以上になると「活用する予定はない」が約15%を下回り、「活用中」が約4割を超えているという結果だ。

これらからサーバ仮想化に対するニーズが確実に存在していると指摘。サーバが2~9台でも「活用する予定はない」が20~25%程度存在するが、「活用中」も30%台に達しており、サーバ仮想化技術の活用を訴求できると説明している。

調査では、サーバ仮想化技術活用の目的を台数別でも調べている。どのサーバ台数規模でも「サーバの運用管理作業を軽減する目的で活用中」が最も多いという。だが、その中身についてはサーバ台数規模に応じて異なってくるとしている。

2~4台の層では「パッチ適用などの作業時間におけるテスト環境構築」が主な目的と分析している。「VMware Player」などの無償ツールもあることから、システム規模の小さな中堅中小企業の情報システム担当者の間で草の根的に利用されてきたという経緯があるという。こうしたニーズは現在も健在であり、台数が少ない状況でもサーバ仮想化技術の活用目的と説明している。

サーバが5台以上になると、「消費電力や設置スペースといった維持コストを削減する目的で活用中」が多くなっている。これらのユーザー企業層では仮想化技術によるサーバ集約が大きなメリットになる。

サーバ台数の削減ニーズは数十台を超える大企業に限定されると考えがちになるという。だが、5~9台でも管理、運用する担当者も少人数であることから、5~9台が1台に集約されるだけでも、メリットを十分得られる場合が少なくないとコメントしている。

サーバが20台以上になると「サーバリソースの最適化を図る目的で活用中」という選択肢も多く挙げられている。こうしたユーザー企業層では業務システムの種類も多くなることから、「1サーバ1システム」という形態では「システムAでは昼間は負荷が高いが夜間はほとんど処理がない、システムBはその逆」といった状況も発生してくる。サーバの仮想化技術で業務システムが稼働する物理サーバを柔軟に調整できれば、従来よりも効率的なサーバの管理や運用が可能になると説明している。

「サーバ仮想化技術の今後の活用目的」を現状と比べると「システムの安定稼働を図る目的で活用を検討している」が多く挙げられている。従来は個別のシステムごとに実施されていた、クラスタリングなどの可用性対策をプールされたサーバリソース全体で考えられるようになったことが背景にあると考えられると説明している。

「VMware API」「VMware vShield」のように、従来は物理サーバごとに実施していたセキュリティ関連対策をより効率的かつ柔軟に展開できる関連ソリューションも充実してきている。こうしたことから「物理サーバ台数をいかに減らすか?」から「仮想化されたサーバ環境をいかに効率的かつ安全に管理、運用するか?」に焦点は移ってきており、今後もその傾向が進むだろうと予想している。

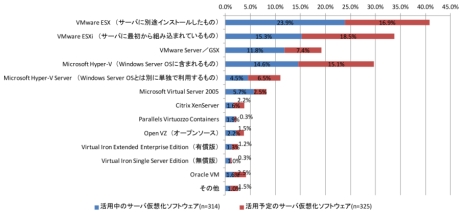

ハイパーバイザの活用状況を見ると、中堅中小企業と大企業のどちらもVMware EXS/ESXiが多くを占めている。中堅中小企業ではHyper-Vも次いで多く活用されている。

活用中と活用予定を比較すると、ハードウェアやOSに組み込まれた形態が今後はより多く選ばれている傾向にあることが分かる。「どの仮想化ソフトウェアかは不明」という回答も少なくないという。ユーザー企業にとってはハイパーバイザの存在をあまり意識する必要がない状態が最終的には理想と説明している。

中堅中小企業(年商5億~500億円)のハイパーバイザ活用状況

中堅中小企業(年商5億~500億円)のハイパーバイザ活用状況

※クリックすると拡大画像が見られます

調査では、サーバの仮想化技術を活用する際に障害となるものも調べている。どの年商帯の企業でも「OSやミドルウェアが高価である」「サーバ仮想化を実現するためにハードウェアの入れ替えが必要である」といった課題を多く抱えていることが明らかになっている。その次に多いのが「どの情報処理システムから着手すればいいのか判断できない」「サーバ仮想化によって得られる投資対効果が不明確である」といったユーザー企業側での意思決定や判断に起因する課題だ。その一方で「サーバ仮想化を提案してくれる販社/SIerがいない」という課題を選択する割合はかなり低いとしている。