この結果から「サーバ仮想化を提案する側の体制は整っているが、ユーザー企業にとってはサーバ仮想化技術に必要となるITインフラ投資が負担となっており、推し進めるだけの費用対効果算定や対象システムを特定できていない」という状況を見ることができる。

だが、ハードウェアの高性能化が進む一方で価格は下落傾向だ。主要なハイパーバイザについても性能が向上する一方で、無償化も含めた価格低下が進んでいる。ユーザー企業が挙げている「OSやミドルウェアが高価である」「サーバ仮想化を実現するためにハードウェアの入れ替えが必要である」といった回答はハイパーバイザやハードウェアに関するものではなく、その周辺に必要なITインフラ投資を指している。

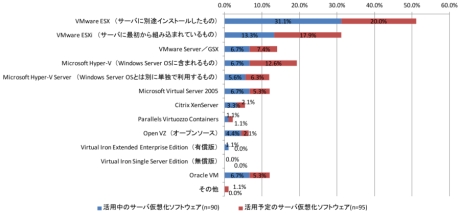

大企業(年商500億円以上)のハイパーバイザ活用状況

大企業(年商500億円以上)のハイパーバイザ活用状況

※クリックすると拡大画像が見られます

年商5億~500億円の中堅中小企業ではSANが大企業ほど普及していない。VMwareのvMotionやHyper-VのLiveMigration、XenServerのXenMotionなどのライブマイグレーション技術を活用するなどして、ハイパーバイザの恩恵を得ようとすると、SANの導入が大きなハードルになってしまう。

この点については2011年の段階でいくつかの解決策が登場している。サーバ内蔵のハードディスク(HDD)を共有データストアに転換して複数のサーバ間で同期を取ることで、SANがあるのと同様の環境を作り出せるといったものだ。

年商500億円以上の大企業ではすでにSANを導入している割合が高くなる。大企業にとってサーバ仮想化の障壁になるのが「ネットワーク」になるとしている。

大企業の場合、物理サーバ1台で稼働する仮想サーバの数も多くなる。同一の物理サーバ筐体の中で仮想サーバ間の通信も多くなり、仮想スイッチの処理量が上がる。その結果として、物理サーバのCPUリソースが消費され、仮想サーバの処理に影響が及ぶという課題が発生することになる。

この回避手段としてはスイッチング処理を物理NICやサーバに接続するスイッチへオフロードする方法がある。前者はVirtual Ethernet Bridge(VEB)、後者をVirtual Ethernet Port Aggregator(VEPA)と呼ぶ。仕様策定の段階だが、主要なネットワーク機器ベンダーは標準規格が決まった段階で製品化する意向を示しているという。

もう一つの課題がVLANだ。サーバ仮想化技術の適用が進むと、数多くのシステムが同一の物理ネットワーク内に混在する状態になる。その際は、VLANによってネットワークを論理的に分割することが不可欠になる。

だが、いくらサーバが仮想化されていても、ネットワークの設定が固定化していては、ライブマイグレーションの効果も半減してしまう。この課題に対する解決策のひとつが「OpenFlow」だ。

OpenFlowは、経路判断とパケット転送処理を分離している。経路判断は「OpenFlowコントローラ」に集約し、コントローラから指示を受けた「OpenFlowスイッチ」がパケット転送を処理する。

この仕組みを活用すれば、論理的なネットワークの構築や変更の度に、多数のネットワーク機器の設定を変更する必要がなく、機器構成もシンプルになると言われている。結果的にはネットワーク関連の投資負担も軽減できると期待されている。

複数のデータセンターをまたいだライブマイグレーションなどの課題を解決する手段として期待されているのが、「VXLAN(Virtual eXtensible VLAN)」である。

VXLANは、物理サーバや仮想スイッチから外に出る時にレイヤ2の通信をカプセル化して、(「VXLAN Network Identifier」と呼ばれる)同一のIDを持つ送信先の終端まではIP層で通信する。送信先では、自身のIDと送信元IDを照合した上で、カプセル化されたレイヤ2の通信が最終的な送り先である仮想サーバに送られるという仕組みだ。

VXLANを使えば、仮想サーバ側では処理内容を意識する必要がなくなる。自社内とデータセンター、あるいは複数のデータセンター間でプール化された仮想サーバ環境の構築や運用での投資を大幅に節減できるようになる。

このように大企業では、物理サーバ筐体内から複数データセンター間まで、ネットワークに関連する要素がサーバ仮想化技術の本格活用で重要なポイントになっている。OpenFlowやVXLANはネットワーク機器やハイパーバイザの主要ベンダーが規格の標準化を進めており、今後の動向に注視していくことが重要と説明している。