本稿のテーマである「エッジコンピューティング」は、簡単に言えば、最もクライアントに近い場所でデータを処理する技術である。Amazon Web Services(AWS)がクラウドサービスを開始したのは2006年だった。当時は、まだ基幹システムのクラウドへのシフトを疑問視しているエンジニアも多かったが、いまや、その大きな潮流を疑う者はいないだろう。クラウドファーストでのシステム設計は当たり前になっている。

同じように、次の10年のネクストノーマルでは「エッジ」が鍵を握るだろう。現在の集中型のクラウドに対して、エッジでデータやロジックを処理し、意思決定を行う未来が待っている。ではいま、エッジで何ができるのか。本連載では、クラウドやIoT、5G(第5世代移動体通信)、ビッグデータ、AI(人工知能)といったテクノロジートレンドの中で注目されるエッジの実態を3回にわたりお伝えする。

エッジはどこなのか?

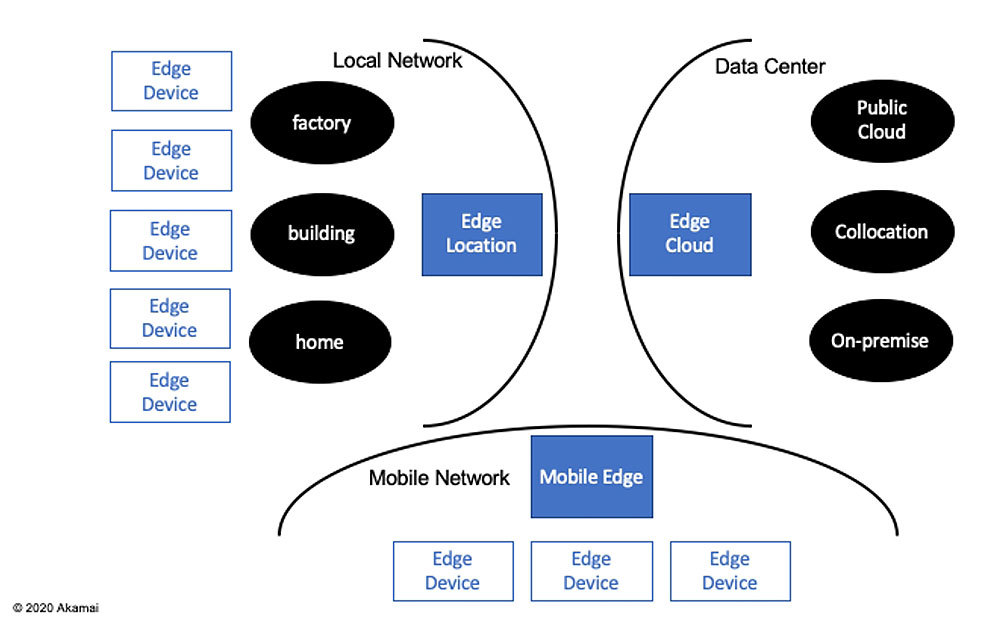

エッジはネットワークの端のことである。「エッジ」という言葉の解釈は、主観に左右されやすい。それは、システムを俯瞰する位置で、その「端」となる場所が変化するからだ。コアになるロジックがクラウド上にあるのか、工場内にあるのかでもエッジの位置は変わる。下図は、場所や用途に対するエッジを簡単に表現したものである。

エッジの位置

この図の右側データセンター(Data Center)の前にある「エッジクラウド(Edge Cloud)」は、インターネット上に展開される分散アーキテクチャーを前提としたプラットフォームであり、実際には、データセンター内ではなく、クラウドのエッジ(縁)に位置する。代表的なものはクラウドコンピューティング以前から存在するコンテンツデリバリーネットワーク(CDN)だ。Wikipediaの英語版でも、Edge Computingの発端はCDNだと記載されている。

一方で、IoTの世界においては、膨大な量のセンサーからデータを収集し、フィルタリング、加工処理するエッジコンピューティングが求められている。上図の左側に位置する「エッジロケーション(Edge Location)」では、大規模な分散アーキテクチャーは必要とされず、例えば工場などの閉域網の中では、むしろ業務プロセスが停止しないように信頼性の高いハードウェア性能が重視される。このようなシステムも今日ではエッジコンピューティングと称される。

先の図下側に位置するのは、モバイルキャリアが進めている「モバイルエッジ(Mobile Edge)」だ。分かりやすい用例は、コネクテッドカーに要求される処理だろう。主にモバイルネットワークを介してリアルタイムに大量のデータが収集されるため、データセンターで集中処理をするのではなく、メッシュ状に配置された通信網の基地局に設置されたサーバーで最寄りのコネクテッドカーから収集したデータを処理できれば、ミリ秒以下のレイテンシー(遅延)で通信と一連の処理が行える。

このように、エッジクラウドとエッジロケーションは全く別の用途で使用されるが、モバイルエッジとエッジクラウドは重複するユースケースもある。コネクテッドカーのケースでは分散管理の容易さとコストメリットから、実際にはエッジクラウドを利用するケースが多くなると思われる。

このように、取り扱うシステムやネットワークの規模、サーバーの配置、データを供給するデバイスの属性によっても、「エッジコンピューティング」という言葉の使い方は変わってくるが、本連載では、「エッジクラウド」によるエッジコンピューティングを取り扱う(以降、エッジクラウドを単に「エッジ」と記載する)。