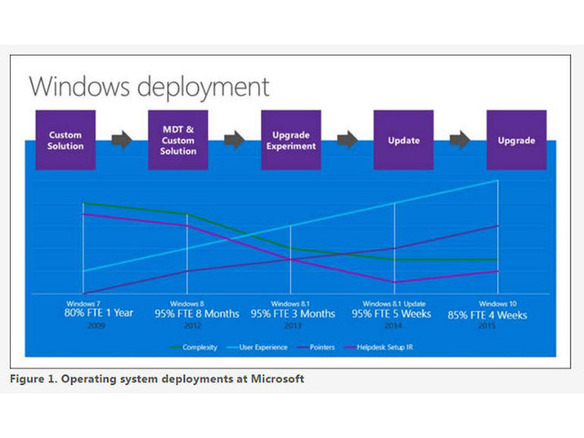

MicrosoftのIT部門によると、「Windows 10」でインプレースアップグレードを採用した結果、リリースから4週間以内に社内における配備率が85%に達したとともに、10週間以内に社内の95%に配備するという同部門の目標を1週間早く実現できたという。

同社のIT部門が米国時間12月14日に公開した「Deploying Windows 10 at Microsoft as an in-place upgrade」(Microsoft社内における、インプレースアップグレードによるWindows 10の配備)というレポートによると、「Windows 10の配備は、MicrosoftのIT部門がこれまで全社に向けて配備してきたOSのうちで最も迅速に進んだ。この迅速な配備を実現した重要なテクノロジが、Operating System Deployment(OSD)だ」という(OSDは「System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1」の機能)。

同レポートはMicrosoft自身によって作成されたものであるため、同社が遭遇した問題についての記載は期待できない。しかし、このレポートに記載されている「得られた教訓」やベストプラクティスは、Windows 10の配備を計画している中小企業のIT部門にとっても(そしておそらくは大規模企業のIT部門にとっても)興味深い内容となっているはずだ。

Microsoftはインプレースアップグレードの採用によって、同社が「Windows 7」を配備した時のようにOSイメージを管理する必要性を無くすことができた。

同レポートによると、Microsoftでは社内におけるほとんどのコンピュータが同社ネットワークに接続されている時間帯に必須アップグレードをスケジューリングしたため、ヘルプデスクに対する影響が抑えられ、サポートコストをおよそ50%削減できたという。

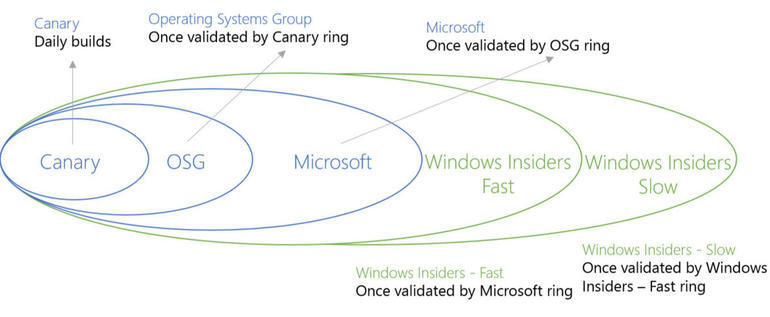

Windows Insider Programに参加しているユーザーであればご存知だろうが、MicrosoftはWindows 10の開発および配備プロセスの一環として、自社内でも同OSのビルドをテストするための、「リング」と呼ばれる複数のグループを設けている。

キャプション

Microsoftの社内には現在、「Canary」(カナリア)リングという、ごく一部の従業員らが参加し、最新ビルドを毎日受け取るリングがある。そして、「Operating Systems Group」(OSG)というリングもあり(Canaryリングが検証したビルドをテストする)、さらにより大きな「Microsoft」リングもある(OSGリングが検証したビルドをテストする)。Windows 10は、7月の初リリースに先立って、約3万8000人のユーザー、すなわち同社従業員の約40%によって使用されていたのだ。

Windows 10の早期導入段階に入る前、Microsoft社内のコンピュータの「ほとんど」では「Windows 8.1」が稼働していたが、「Microsoftが最近実施した企業買収」の結果、「Windows 7」上での動作を前提に開発された業務アプリも多数あったという。

筆者としては、Windows 10アップデートを異なるブランチ経由で提供する戦略についても、社内でうまく行ったのか(あるいは行かなかったか)を、MicrosoftのIT部門に教えてもらいたいところだ。

この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。