延長サポートは緊急避難、早めに移行計画を立てよ

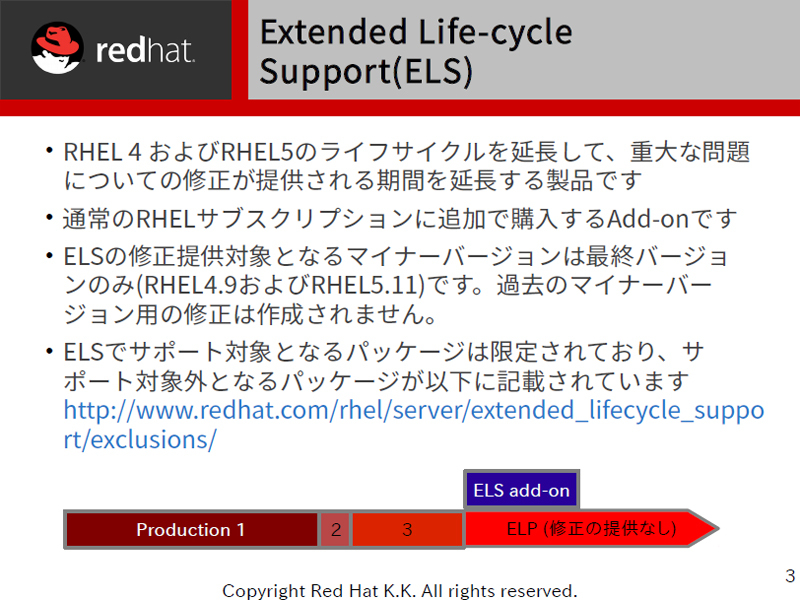

RHELのサポートのライフサイクルは、「Production 1」「Production 2」「Production 3」の3つのフェーズからなる通常サポートと、通常サポートの終了時点からアドオン契約によって利用できる延長サポートで構成する。通常サポートは、新機能やハードウェアが追加されるProduction 1から修正のみの対応となるProduction 3まで、OS自体が枯れていくにつれて段階的にサポート内容が限定的になる。

レッドハットでは、通常のサポート期間が終了した後の期間を「Extended Life Cycle Phase」(ELP)と呼ぶ(図2)。ELPに入ると、修正版は提供されなくなり、既存ナレッジによる問い合わせ対応のみとなる。ELP期間であっても、RHELを利用し続けるためにはサブスクリプション費用を払う必要がある。

Red Hat Enterprise Linuxのサポートライフサイクル。通常サポートの終了後は修正パッチが提供されなくなる。ただし、サブスクリプション契約費用に加えて延長サポート費用を支払うことによって、期間限定で修正パッチの提供を受けられる

「Extended Life-cycle Support(ELS)」と呼ぶ延長サポートを契約することによって、期間は限定されるものの、ELP期間においても修正パッチの提供を受けられる。「ELSは緊急避難的なものだと思ってもらって、移行計画をできるだけ早めに立ててもらいたい」(森若氏)。RHEL 5は3年間のELS期間が設定されている。

ELSは、通常のサブスクリプション費用を払った上で、ELSの追加費用をアドオンすることによって利用できる。例えば、サーバ1台当たりのサブスクリプション費用は、Standardサポートで年額10万8700円、Premiumサポートで年額17万6700円。これに対してELSのアドオン費用は1サーバ当たり年6万1100円だ。