本連載「松岡功の『今週の明言』」では毎週、ICT業界のキーパーソンたちが記者会見やイベントなどで明言した言葉をいくつか取り上げ、その意味や背景などを解説している。

今回は、関西学院大学の村田治 学長と、SecureWorks JapanのJeff Multzジェネラル・マネージャーの発言を紹介する。

「文系の学生を“AI活用人材”として育成したい」

(関西学院大学 村田治 学長)

関西学院大学の村田治 学長

関西学院大学と日本IBMが先頃、2017年9月から実施してきた人工知能(AI)に関する共同プロジェクトの成果として「AI活用人材育成プログラム」を同大の全学部生を対象に2019年4月から開講するとともに、同大の学生のキャリア支援を充実し向上させるために、IBM Watson Assistantを使った「チャットボット」を開発し、7月に運用を開始したと発表した。

村田氏の冒頭の発言はその発表会見で、同大で8割を占める文系の学生を、AIの専門家ではなく、AIを活用できる人材を育成したいという思いを語ったものである。

AI活用人材育成プログラムの最大の特徴は、AI人材を「AI・データサイエンス関連の知識を持ち、さらにそれを活用して、現実の諸問題を解決できる能力を有する人材」と定義し、文系・理系を問わず全ての学生を対象としている点にあるという。

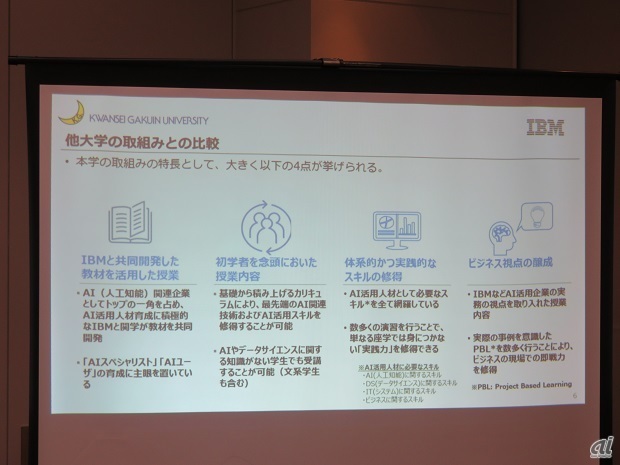

AIについては他の大学もさまざまな取り組みを行っているが、図に示すように「IBMと共同開発した教材を活用した授業」「初学者を念頭に置いた授業内容」「体系的かつ実践的なスキルの修得」「ビジネス視点の醸成」といった4つの点に違いがあるとしている。

図:関西学院大学の取り組みの差別化ポイント

発表内容については関連記事をご覧いただくとして、ここでは村田氏の会見での発言に注目したい。

まず、AIについては、「AIは既に実装されて多くの企業が活用するようになってきた。ただ、AIの進展は人の仕事を奪うとの見方もある。一方で、新しい仕事が生まれてくるとも。いずれにしてもこれから求められるのは、AIの専門家だけでなく、AIを活用できる、使いこなせる人材だ。これは日本社会において極めて重要な観点だ」と述べた。

また、「AIというと、データサイエンティストの育成が大学にも求められているが、この仕事はまさしく専門家。それとは別に、理系だけでなく文系の学生もAIを理解し、どのように活用していくかが、今後非常に重要になってくる」とも説明。冒頭の発言は、このコメントの流れで出てきたものである。

さらに、村田氏は次のような見解を示した。

「IT革命と言われて久しいが、日本はIT革命によって労働生産性が上がったかというと、実は上がっていない。その理由は人も組織も何ら変わっていないからだ。人と組織が変わらない限り、労働生産性は上がらない。それはAIも全く同じで、特に人材育成が喫緊の課題となっている。AIの専門家もさることながら、AIを活用できる人材を育成することは、高等教育のこれからの役目だと考えている」

こうした取り組みは、今回がきっかけとなって、大きく広がっていってほしいものである。

左から、関西学院大学の巳波弘佳 学長補佐、村田氏、日本IBMの山口明夫 取締役専務執行役員、石田秀樹グローバル・ビジネス・サービス事業本部パートナー