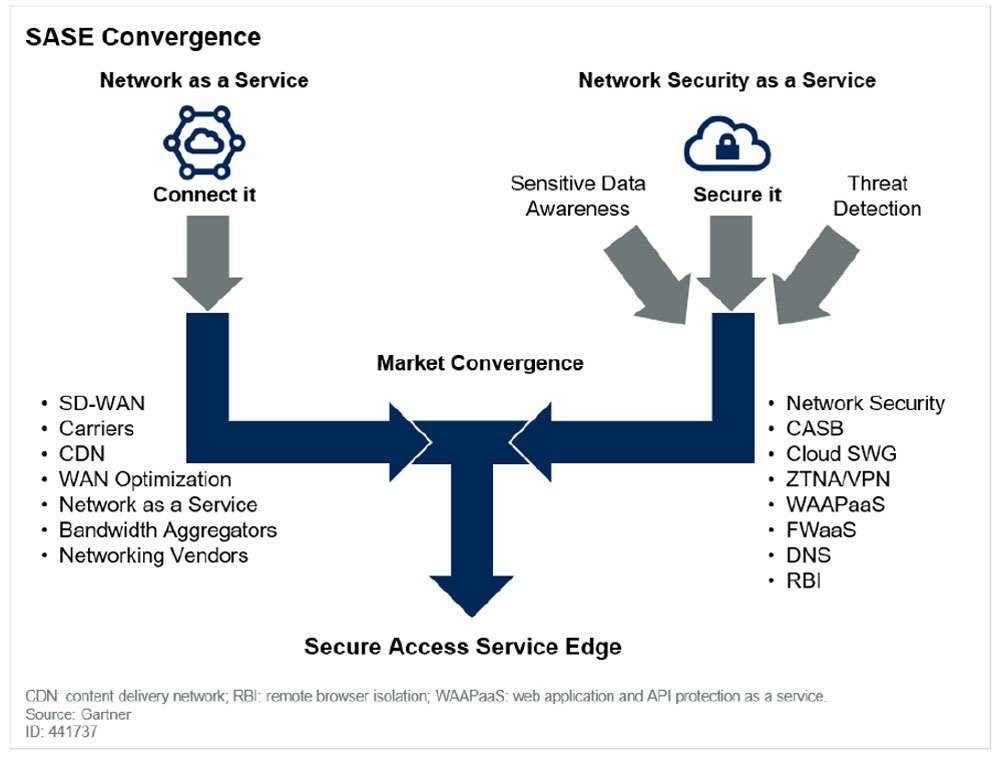

近年にITインフラ業界で「SASE(サシー)」が大きな注目を浴びている。SASEは、「セキュアアクセスサービスエッジ(Secure Access Service Edge)」の頭文字を取った言葉で、調査会社のGartnerが提唱したアーキテクチャーだ(図1)。クラウドとモバイルの普及により、分散する企業のIT資産、つまりアプリケーションやクライアントデバイスなどを効率的に接続して保護するための新たなセキュリティのアーキテクチャーとなる。

なぜ、SASEはITインフラで注目されているのか。その理由を筆者は、概念がとても分かりやすいからだと考える。特に企業のネットワークにおいて長い経験を持つITインフラ管理者にとって分かりやすい。新しい考え方でありながら、その構成要素にはSD-WAN、ファイアウォール、セキュアウェブゲートウェイなど、ITインフラ管理者に聞き慣れた用語が並ぶ。下図で示す通り、これまで「ネットワーク」として進化してきた市場と、「ネットワークセキュリティ」として進化してきた市場がSASEとして統合される。

図1.SASEで起こる市場の統合(出典:Gartner, The Future of Network Security Is in the Cloud, Neil MacDonald et al., 30 August 2019)

このように、既存のIT基盤のコンポーネントをクラウド上に統合するというSASEの概念は、これまでの技術に精通してきた人たちにも分かりやすく受け入れられるのではないだろうか。本連載では、まず親しみやすい新たな概念としてのSASEを分かりやすく解説し、最終的には今から優先度を上げるべき事項にまで言及していく。今回は、まずSASEが登場した背景とSASEを含む3つのエッジについて言及したい。

なお筆者は、SASEの最終形が、実際にはそれら既存の概念とは全く異なるものになると考える。一見すると、統合という見え方だが、実は「集約されず、分散する」というのがSASEの本質だ。これだけでは何を言っているか分かりづらいかもしれないが、連載の後半で改めて述べたい。