コミュニケーションAI(人工知能)技術などの開発を手がけるrinnaは12月22日、「2020年AI動向総括と会話型AIの最新研究」と題したプレスラウンドテーブルを開催した。

一般的なチャットボットには、事前に返答をデータとして保持しているルール型や、人間と組み合わせて顧客対応するハイブリッド型、そして、深層学習で返答を予測し、会話を成立させるAI型がある。会話型AIチャットボットの特徴として、Chief Rinna Officerを務める坪井一菜氏は、「一般的なプログラムはコーディング=規則を作るが、(AI型は)機械学習で入出力のデータから学ぶ」と説明する。

rinna Chief Rinna Officerの坪井一菜氏

ラウンドテーブルには、エンタテインメントAIの研究開発と事業推進を目的として3月2日に設立されたスクウェア・エニックス・AI&アーツ・アルケミーが登壇。CTO(最高技術責任者)の三宅陽一郎氏は、会話型AIが抱える課題について、「学習用データとなるコーパス(言語資料)を大量に必要としながらも、対話形式の日本語データは少ない」を話す。加えて、人間とAIチャットボットの会話品質を自動的に評価する仕組みもなく、会話内容が決まっているタスク指向型会話とは異なり、自由に会話する非タスク型会話は高難度に類する。「雑談が一番難しい」(三宅氏)。

スクウェア・エニックス・AI&アーツ・アルケミー CTOの三宅陽一郎氏

AIの大流行は、1956年頃に始まった第1次、1980年頃の第2次を経て、現在は第3次のブームを迎えている。AIには、記号で知能を表現するシンボリズムと、ニューラルネットワークのアルゴリズムで知能を表現するコネクショニズムの2つの手法が用いられてきた。三宅氏によれば、両者は、言語に関しては融合しつつあるという。それでも先の課題解決に至らず、会話型AIが「カバーする会話領域を拡大するためには、巨大なシンボルデータベースが必要」(三宅氏)とのこと。最も難しいといわれた雑談も、シンボズムならば大規模データベースで学習した生成ベース、コネクショニズムでも大規模な深層学習を要するという。

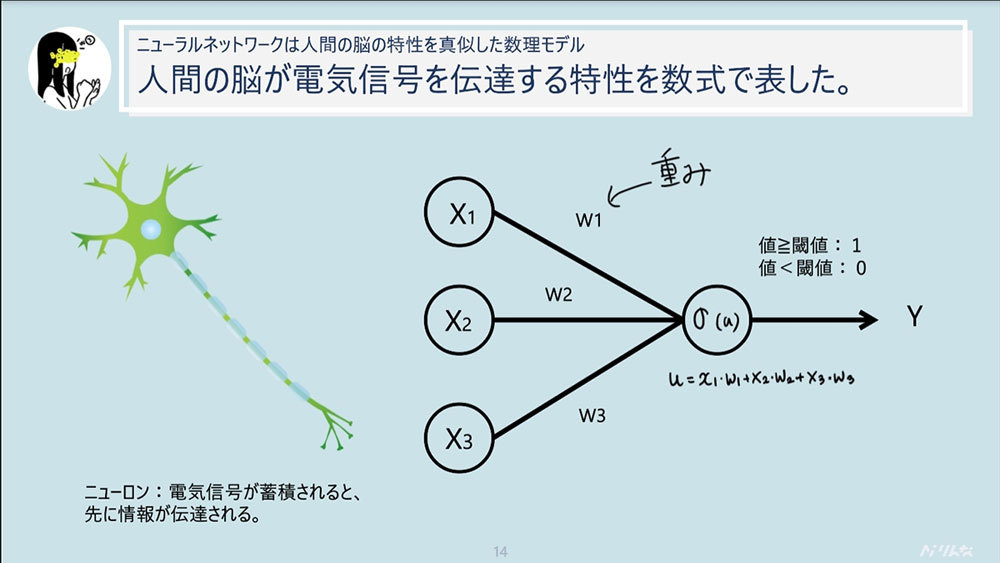

AIによる対話を目指すrinnaでは、人間の脳の特性を模写したニューラルネットワークを重視しているという。脳内には、電気信号が蓄積されるとシナプスに情報を伝達するニューロンという神経細胞が存在するが、前述したコネクショニズムもニューロンの動きをコンピューター上に再現するニューラルネットワークを用いる。ニューラルネットワークは、シナプスの結合強度を調整する「重み」を与えることで、学習結果を調整してきた。

ニューラルネットワークの概要

会話型AIに関する事例として三宅氏は、国内ではSLUD(人工知能学会 言語・音声理解と対話処理研究会)による研究や、Twitterのチャットボットとして動作する対話エージェントの「KELDIC(Ken's Laboratry Dialogue Computer:けるでぃっく)」を紹介。KELDICは、人間が会話に評価値を付けることで、AIが人間に近い評価値を学習する。

他方で海外に目を向けると、AIの研究・開発は進んでおり、Microsoft Researchのテキストゲーム生成およびシミュレーションを行う「Microsoft TextWorld」、MinecraftでAI学習を行う「Malmo」、同じくMinecraft内でプレーヤーと共同作業なAI実装を目指すFacebookの「CraftAssist」、カーネギーメロン大学が主体なって取り組む「MineRL」もMinecraftで強化学習を行う。

三宅氏は、ゲームの文脈で会話型AIが発展途上であると説明しつつ、今後はゲーム内の世界認識と会話生成が絡み合っていくと予見した。