AIデータ活用コンソーシアム(AIDC)は2月10日、人工知能(AI)に対応したデータ取り引きサービス「AIDC Data Cloud」を発表した。同日からプレビュー版を提供しており、3月1日に正式にサービスを開始する。

同日の記者会見でAIDC 理事・副会長(日本マイクロソフト 技術統括室 業務執行役員)の田丸健三郎氏は、「既に10社ほどのデータ登録・販売業者からの問い合わせをいただいている。データ流通の流れを加速させたい」を意気込みを語った。AIDC Data Cloudは、Microsoft Azureに構築しているという。

AIDC 理事・副会長/日本マイクロソフト 技術統括室 業務執行役員の田丸健三郎氏

従来のデータ活用は、市場分析など消費する形で用いられていたが、昨今は製品やサービスにデータを元に作成した学習済みモデルを組み込む例も増えてきた。だが、欧米を比較して日本のAI活用は遅れているとされる。AIDCのメンバーで豊橋技術科学大学 IT活用教育センター 特任教授の井佐原均氏は、「日本社会はデータによる社会課題の解決に至っていないが、諸外国では教師による授業をテキストに書き起こして表示するようなサービスを使って、聴覚障がい者でも健常者と同じように授業を受けられる。日本語データの少なさが大きな課題」と、より多くのデータが流通する市場の重要性を説明した。

豊橋技術科学大学 IT活用教育センター 特任教授の井佐原均氏

だが、データの商用流通には、データの倫理性や知的財産など課題が少なくない。AIDCメンバーで東京大学 政策ビジョン研究センター 教授の渡部俊也氏は、「例えば、(学習済みモデルを組み込んだ)ロボットが事故を起こした場合、原因となるのは、学習に用いたデータやアノテーション(=ラベルデータ)なのか、など、データに対する追跡可能性が求められる」と解説する。その背景からデータ基盤ワーキンググループでは、商流によって異なるデータ売買契約、データに求められる来歴と保証、そして、時間と内訳によって変化するデータの価値を担保するために検討を重ねてきたという。その上で渡部氏は、「企業との会話で障壁になるのが『契約』。このプラットフォームでも十分検討された選択肢から契約が実現する」と、AIDC Data Cloudの利点を語った。

東京大学 政策ビジョン研究センター 教授の渡部俊也氏

AIDC Data Cloudは、一般的な電子商取引(EC)サイトと同様に利用開始時にアカウントを作成し、後は企業が必要なデータソースやクレンジング済みデータ、データラベルなどをカートに入れて購入する仕組みを提供する。知的財産の保護や倫理・製造物責任・保証・来歴に配慮しつつ、多様な商流に対応したシンプルな契約テンプレートや、来歴情報に対応したデータカタログを用意する。AIDCは、データ販売業者が定めた代金からサービス基盤の維持に要する費用として2~3%の手数料を課金する。

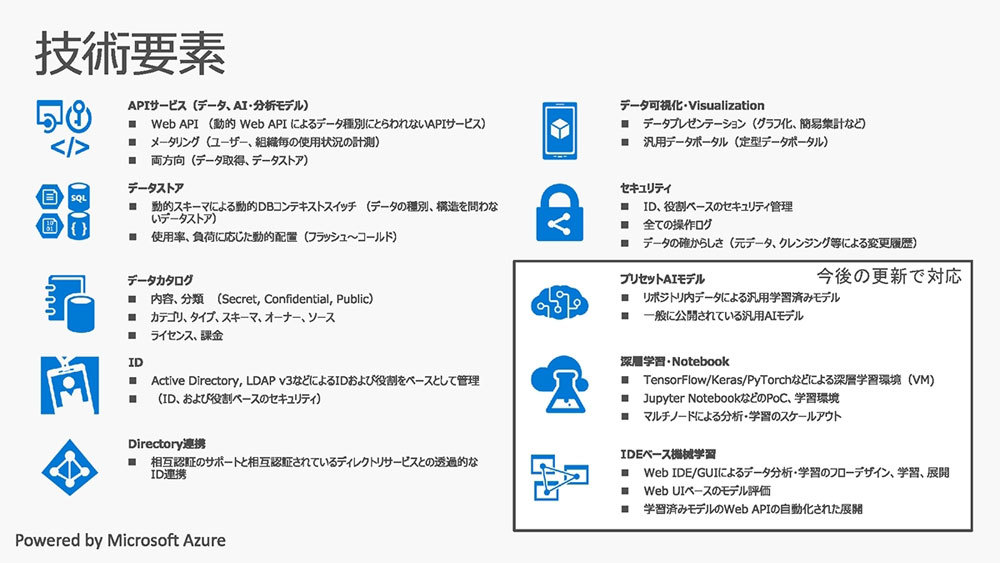

AIDC Data Cloudの技術

田丸氏は、「例えば、画像データは元のデータとラベルデータをひも付けてカタログに登録し、ラベルデータのみ購入することも可能」と、利用方法を解説した。また、AIDC会員向けにソースコードに無償アクセスできるライセンスを付与する。「社内で同種のシステムを実装すると膨大なコストと法対応が必要になるが、それらの手間を回避できる」(田丸氏)という。