コロナ禍により2020年に予定された数多くのIT業界のイベントが中止もしくはオンライン開催への変更を余儀なくされた。ネットワーク技術の展示会「Interop Tokyo」も最初の緊急事態宣言の発出に伴い延期とオンライン開催への変更を強いられたが、2021年は4月14~16日に千葉・幕張メッセで2年ぶりにリアル開催が復活。目玉となる「ShowNet」で見られたのはハイブリッド化への取り組みだ。その模様をレポートする。

Interop Tokyo 2021開催初日のShowNet。コロナ禍と荒天ということもあり、前回2019年までの状況に比べると人影はかなりまばらだった

今回のInterop Tokyo 2021には、363社(1142小間)が出展した。主催するナノオプト・メディア 取締役COO(最高執行責任者)の大嶋康彰氏によると、509社(1772小間)が出展した前回の2019年に比べて開催規模は約3分の2となり、使用する幕張メッセの会場も2019年の5ホールから2021年は3ホール半に縮小された。

1994年の初開催から28回目を数えるInteropは、その名の由来である「interoperability(相互運用性)」を実践する舞台だ。さまざまなメーカーが開発する最新のネットワーク技術やシステム、機器を実際に接続、運用して見せるShowNetは同イベントの中心であり、リアルに体験ができる場としての展示が行われるのは日本だけになっている。

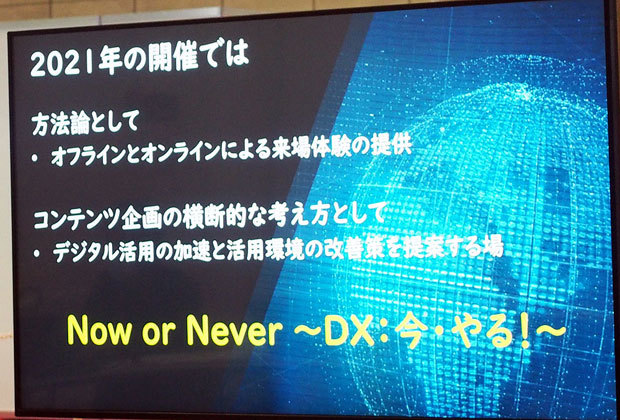

大嶋氏は、繰り返される新型コロナウイルス感染拡大の波の中で、2021年の開催に向けて2020年秋からその方法を模索してきたと説明する。感染リスクをできるだけ低減しつつ、来場者の期待するリアルな体験の場をどう実現すべきか――。そこで2021年は、3つのフェーズでイベントを実施するという。第1フェーズは4月14~16日のリアル展示、第2フェーズは同19~23日のオンライン展示、第3フェーズは6月9~23日のオンラインカンファレンスという構成だ。3つのフェーズ全体で約20万人の参加を見込んでいる。

2021年のInteropは、「やはりリアルな展示をみたい」というニーズとオンラインでも見せるというハイブリッド方式を選択している

ハイブリッドを試行錯誤したShowNet

ShowNetは、実環境でネットワークの相互運用性を試す場として、また、近年は2~3年先に注目される最新技術の実践や、ネットワークの新しい作り方や使い方を提案する場所としての性格も持ち合わせる。2021年のShowNetのテーマは「Face the Future」だ。

ShowNet NOCチームメンバーで情報通信研究機構の遠峰隆史氏は、リアル開催が中止になった2020年のテーマも「Face the Future」だったと明かす。ネットワークが未来の社会を変えていく姿を見せるというコンセプトだが、コロナ禍でその変化がいきなり現実化した。リアルイベントがオンラインに、働く場所がオフィスから自宅などに変わり、それを可能にしたのが最新のネットワークだった。それ故に、改めて2021年のテーマを「Face the Future」と設定したそうだ。

しかし、コロナ禍でのShowNetの構築には大きな制約があったという。ShowNetの構築には、出展企業や大学・研究機関などから数百人のエンジニアがコントリビューターとして参加し、数週間をかけて協働作業をしながら多数の機器の接続、構築、テスト、運用を行う。コロナ禍以前は一致団結して現場で作業できたが、2021年は3密(密閉・密集・密接)を回避する必要があり、幕張メッセの会場とオフィスや自宅、会場周辺のホテルといったリモート環境のハイブリッドで行ったという。

展示も随所に“ハイブリッド”がある。構築や運用がハイブリッドのためセキュリティ対策も「ゼロトラスト」になった

作業は、ウェブコラボレーションツールやリモートアクセスツールなどを用いて行い、交代を重ねたり必要があれば近隣から会場に駆けつけたりした。遠峰氏は、特にテスト環境を工夫したといい、ユーザーの実トラフィックに近い疑似トラフィックによるパフォーマンス検証やハイブリッド作業のためのバーチャルテスターなどを活用した。

2021年のShowNetの規模は、提供機器・製品・サービスの総数が約1500台(2019年は約2000台)、コントリビューターがのべ368人(同447人)、ケーブル総延長が約17.5km(同21.0km)、光ファイバー総延長が約3.5km(同5.5km)と、2019年よりは小規模になったが、コロナ禍においても28回を数えるShowNetの伝統を絶やすことなく守り抜いた。

展示内容から“ハイブリッド”の点で挙げると、例えば、データセンターではオンプレミス/クラウドのハイブリッド構成として、NVMe over Fablicを活用した高速コンテナーストレージやKubernetesのマルチクラスターによるサービス管理を採用した。また、マルチクラウド環境としてはMicrosoft Azure、Google Cloud、Oracle Cloud Infrastructure、IBM Cloud、Amazon Web Services、NTTコミュニケーションズ Enterprise Cloudと接続している。L2/L3では、セグメントルーティング(SR)-MPLS(Multi-Protocol Label Switching)とSRv6の異なるバックボーンを連携して見せた。

エンジニアの交流もハイブリッドに

ShowNetには、エンジニアのコミュニティーという役割もある。例年、ShowNetには多数のエンジニアが足を運び、ShowNetの担当者と熱心に会話をしたり、コントリビューターの経験者が現役メンバーと交流を重ねたりしている。しかし、コロナ禍の今回は会場に訪れるのが難しいだけに、リアルとオンラインのハイブリッドで交流を実現することに挑戦した。

ShowNetのメンバーで慶応義塾大学 大学院 特任助教・博士の工藤紀篤氏は、「コロナ禍による変化の中で、ネットワーク分野の方々だけでなくアプリケーション分野の方々にも参加してほしいと思い、オンラインイベントツールを活用した」と話す。そこで2020年の冬に、以前からコントリビューターとしても協力しているブイキューブへツールの開発協力を呼び掛けた。

折しも同社は、2020年11月に「EventIn」というオンラインイベントツールをリリースしたばかりだった。EventInは、少人数で利用するビデオ会議や少数から多数に配信するオンラインセミナーのツールとはやや異なり、これらのツールの機能も持つが、リアルな展示会で可能な交流をオンラインで実現する点に特徴があるという。さまざまな企業や組織が仮想ブースを構えて資料提供したり講演を行ったりできるほか、来場者とリアルタイムに商談や質疑応答などを専用スペースで行ったりできる。

「EventIn」を使って提供されたShowNetのオンライン交流スペース

参加者は、ウェブブラウザーから自身専用のURLを通じてアクセスでき、名前や所属組織、メールアドレス、フリーコメントなどを入力してログインする。最初の「ロビー」画面でイベントのタイトルや概要などが紹介され、「フロア」の画面に遷移すると、出展社の仮想ブースがタイル状に表示され、ブースの紹介や訪問者、講演の案内といった様子を確認できる。リアルなイベントでも名刺などをネックストラップのケースに入れてブースを訪問して回るが、これに近いユーザー体験を目指している。

ただ、リリース当初は仮想ブースの機能のみだったため、ShowNetなどのユーザーの希望を受けながら、Interop開幕までの数カ月間で新機能の追加や機能改善を何度も行い、これらの機能をそろえた。例えば、当初は参加者の一覧が表示されるだけで訪問者か出展者かの判別が難しく、色分けとアイコンの表示で瞬時に判別できるように改善した。講演の機能では、画面共有などの制御を講演者だけができるといった改良も行った。

今回のShowNetのオンラインスペースには出展各社の仮想ブースが並び、参加者は実際の会場と同じように気になったブースへ訪問して質問や意見を交わしたり、講演を視聴したりしていた。コントリビューター出身者のための交流スペースも作られていて、「28年の歴史があるInteropのShowNetに多くのエンジニアが参加してきた。OBやOGが旧交を温めたり現役に最新技術を尋ねたりといったことがリアルなら気軽にできるが、オンラインでもそうした場ができたのは良かった」(ナノオプト・メディア COO室部長の鈴木哲氏)

ShowNetの慶応義塾大学 大学院 特任助教の工藤紀篤氏(左)とナノオプト・メディア COO室部長の鈴木哲氏

工藤氏によれば、オンライン交流で期待したEventInの機能はほぼ実現されていた。一方で難しいと感じたのは、オンラインスペースでの告知や応対者の準備といった使い方だった。こうしたことはリアルな展示会のブースも同じで、訪問者が来るタイミングはまちまちであり、講演の視聴を呼び掛けるタイミングなやはり難しく、経験やコツが必要になる。

鈴木氏は、それでもハイブリッドの形で交流の場を提供できたことは有意義だと話す。「エンドユーザーのIT利用をリアルな場で支えるエンジニアは、ある意味でエッセンシャルワーカーと言える。そうした人々がリアルでもオンラインでも参加できることは貴重な機会になる」(鈴木氏)

コロナ禍がもたらす「ニューノーマル(新しい日常)」は、このようなハイブリッドの仕組みをうまく活用しながら、これまでと変わりのない人と人の大切なつながりを創出する世界と言える。