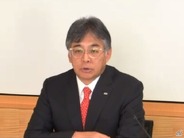

勉強会でTOMOYO Linuxを取りあげた背景をCE Linux Forumのマーケティンググループ・チェアで、技術検討会コーディネータのソニー 技術開発本部 上田理氏は語る。

「今後、組み込みLinuxにもさまざまなソフトウェアが導入される時代になることは、すでに予想されていた。そうなれば、PCで起こっているウイルス問題などが情報家電機器にも起こる可能性が生じてくる。テレビからウイルスが発信されました、などということになってはシャレにもならない。その意味で、セキュリティレベルの高いオペレーティングシステムは、中長期的に見ても重要だった」

CE Linux Forum マーケティンググループ・チェアで、ソニー 技術開発本部の上田理氏

CE Linux Forum マーケティンググループ・チェアで、ソニー 技術開発本部の上田理氏

「また当時、Linuxのメインラインに入っているセキュアOSは、SELinuxだけだった。しかし、我々にはサーバなどとは異なる、情報家電ならではのニーズがある。そのため、多様でさまざまな特性をもったセキュアLinuxにコミュニティの輪の中に入ってもらいたいと思っていた」

この思いがけない展開に原田氏は驚いた。

「さらに上田さんから、情報家電で今のままのTOMOYOは使えない。なぜなら我々はメインラインを使うからだ。だからぜひメインラインを目指してほしい、と言われた。当時、TOMOYOは、社内のR&Dプロジェクトとして活動していたが、一方で、オープンソースとして公開しているかぎり、広く外部にも使って欲しいと思っていただけにショックだった」(原田氏)

そして、このとき初めてメインライン化を意識したという。

YLUGカーネル読書会での怒濤のダメ押し、そして世界へ

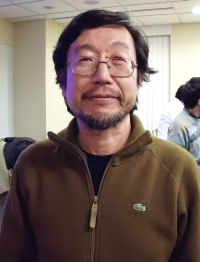

YLUGカーネル読書会 主宰 吉岡弘隆氏

YLUGカーネル読書会 主宰 吉岡弘隆氏

翌年の2007年2月、国内でもっともアクティブなLinuxコミュニティのひとつであるYLUG(Yokohama Linux Users Group)カーネル読書会で、TOMOYO Linuxはさらに強烈な洗礼を受けることとなる。

「2年前のカーネル読書会でのTOMOYO Linuxの発表内容には、まだ世界に打って出ようなどという発想はかけらもなかった。それが質疑応答に移ったとたん、多くの参加者から『なぜ、メインラインを目指さないのか』という意見が殺到した。その勢いは強く、大きく、それぞれが持つメインライン化に対しての共通の思いに溢れていた。それがTOMOYOプロジェクトを動かしたのだと確信している。」と、主宰者である吉岡弘隆氏は当時を振り返る。

このときの様子は記事やブログで配信され、オープンソース関係者の間で大きな波紋を呼んだ。