前回(BIで「集団的知性」は引き出せるか?--セルフサービスBIの可能性)は、「集団的知性」の知見から連想されるセルフサービスBIの可能性について考えてみた。

ところで、BIから集団的知性を生み出そうとするにあたっては、一部の分析担当者だけでなく、企業内の多くの人々がBIを扱える必要がある。そのためには、ビジネスユーザーにとって「使い勝手の良い」ツールが必要だ。今回は、BIツールの使い勝手について見てみよう。

「使い勝手」という言葉については、一般に人間がテクノロジと接する部分(飛行機なら操縦士が座るコックピットなど)のユーザーインターフェースにおける評価のことを意味する。しばしば、いろんな製品の使い勝手の良し悪しが評価されており、ソフトウェアにおいては「ユーザビリティ(Usability)」という言葉がよく用いられる。

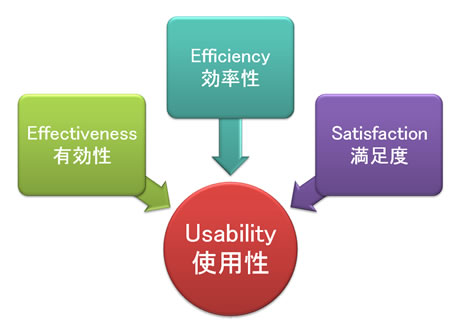

使い勝手は「有効性」と「効率性」と「満足度」で決まる

国際規格である「ISO 9241-11」では、ソフトウェアあるいはそれを含む業務システム全体に関する人間工学的評価を行うときの指標として「Usability(使用性)」が規定されている。ISO 9241-11のいうユーザビリティとは、そのソフトウェアを利用して所与の仕事をどの程度達成できるかについて評価するようだ。

ISO 9241-11におけるユーザビリティの3要素

ISO 9241-11におけるユーザビリティの3要素

ISO 9241-11では、Usability(使用性)について「Effectiveness(有効性)」「Efficiency(効率性)」「Satisfaction(満足度)」の3要素で構成されるとしている。そのソフトウェアを用いて、所与の課題が達成でき(有効性)、しかも達成に要した資源やコストが少なくて済み(効率性)、達成する過程で不快感や不満の度合いが小さいとき(満足度)、そのソフトウェアのUsability(使用性)が高いと評価するようだ。ここではISO 9241-11のように詳細な評価を行うつもりはないが、最近のBIツールの使い勝手について見ていきたい。

先日、マイクロストラテジーのBIツールの新版「MicroStrategy 9 Release 2」に触る機会があった。同社は1989年の設立以来、BIだけに特化してきた今や数少ない独立系BI専業ベンダー大手だ。同社はリーマンショック後も順調に売上高を伸ばしているそうだ。厳しい経営環境が企業のBI活用を促進させたのかもしれない。

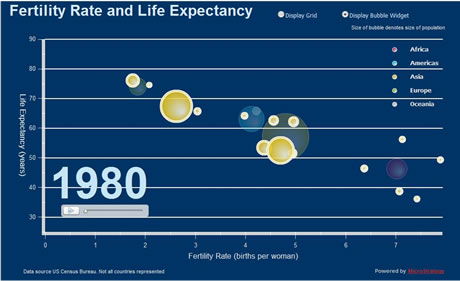

下図は、同社が「ダイナミックダッシュボード」と呼ぶ機能で、集計レポートの数字では捉えにくい出生率と平均寿命の推移をグラフィカルに表示することによって、ユーザーがその変化を直感的に捉えやすくなっている。

出生率と平均寿命を軸に地域(人口)をマップ

出生率と平均寿命を軸に地域(人口)をマップ

このダッシュボードは、1980年からの世界各国の人口と出生率と平均寿命の推移をFlashで表示している。ちなみに左上の黄色い丸が日本。縦軸に平均寿命、横軸に出生率をとっており、1980年の時点ですでに日本はアジア(黄色い丸はアジア各国)の中でも一番の「少子高齢化」だったことがわかる。ちなみに隣の小さな丸は香港。経年変化を見てみると、年代が進むにつれ、ほとんどの丸が左側に寄っていく。どうやら、その国の産業が発展するにつれ、少子高齢化も進む傾向にあるようだ。昔の農村のような「子供」×「人数」=「労働力」(1人当たりの作業量の軽減)の公式が崩れるからだろう。