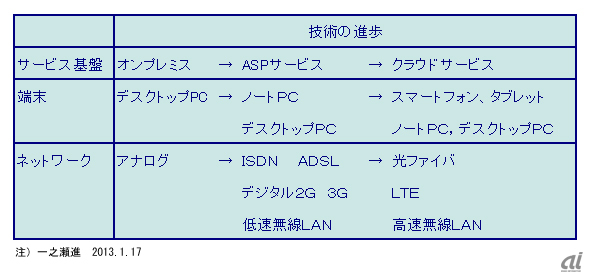

テレワークを取り巻く技術の進歩

昨今、在宅勤務を実現するためのテレワークの技術進歩は著しいものがある。表は、NTTアイティの一之瀬進氏が作成したものである。

一瀬氏によれば、クラウドは、自社に設備を持たずに、高度なサービスを利用できたり、初期投資が少なく安価だったり、いつでもどこからでも使用可能であるとしている。クラウド上に業務ファイルなどを保存しておけば、どこからでも、アクセス可能となる。

また、スマートフォンやタブレットはPCに代わる勢いを持ち、軽量で安価、簡易な操作、高速起動などの特徴を持つ。

テレワークツールの変遷

これらは一層テレワークを使いやすくする。特にタブレットは起動が早く、インターネットにもすぐ対応できるし、持ち運びも軽く、バッテリーも長時間保持できる。これは、いつでもどこでも仕事ができるテレワークの仕事環境を使いこなすための重要な道具である。

これまで、テレワークを導入している企業でもテレワークに不向きな業務としてよく挙げていたのは「会議」である。「テレビ会議があるではないか」と言っても、質の良いものはそれだけ費用が掛かるため、いつでもどこでも、というわけにはいかないのも事実である。ゆえに、これまでは会議はテレワークには向いていないと指摘されてきた。

ただ、昨今は技術の進歩により、パソコンとウェブカメラで会議が安価に実現できるようになった。資料の共有や白板モードなど使い方も多彩であり、タブレットやモバイル環境などいつでも、どこでも会議に参加できる。Skypeなどは3、4人の同時通話もでき、安価な費用を払えば同時に32拠点まで表示が可能(NTTアイティ、ミーティング・プラザ)だという。

テレビ会議よりずっと使いやすく、またコストも低いため、会社にいなくても会議に参加しやすい。このように見ていくと、会議ももはやテレワークに向かないとは言えない。

テレワークに必要な意識

現在は、会社の仕事の中でテレワークに向かないのは、生産・製造現場の仕事だけとの指摘もある。しかし、それも性能の良いロボットやシステムが開発されれば、遠隔地からの操作や管理もできる。必要があるにもかかわらず、会議に向かないからとか、社員の顔を見ていないと人事管理ができない、同僚の顔がないとさびしいといった一面的な事情で導入をためらうのは得策ではない。

会社での仕事の時間、自分の時間、家族の時間、ボランティアの時間を都度うまく配分し、人生を送れるような環境を整備する必要があるのではないか。人は学校を卒業してから退職するまで、さらに仕事の一線から退いてからの期間も含め、それぞれがさまざまな人生を送る。その中で、仕事に打ち込む時期があったり、育児に積極的に参加したり、ボランティア活動に打ち込む期間をもったりなど、働き方を柔軟に選べるのが望ましい。

休暇のほかにも、短時間勤務とフルタイム勤務の使い分け、裁量労働制、テレワークでの自宅勤務などを組み合わせて働いていく――時には出張中でも会社の会議に参加したり、仕事の決裁などをしたり、同僚と話し合ったりもする。

これらがいつでもどこでもできるテレワークが一般化すれば、企業のコスト削減、社員のワークライフバランスの実現に大きく貢献するだろう。テレワークに必要な意識とは、好奇心と、会社と自分の利益を守るための方法を考え続けることである。

- 佐藤百合子

- 産業能率大学経営学部 教授

- 専門は労働経済学。日本テレワーク学会理事。東京女子大学卒、名古屋市立大学大学院博士課程退学(経済学修士)。2009年から現職。共著書に「新・生活者からみた経済学」(文眞堂)、「エイジングの社会学」(日本評論社)、近著に「ホワイトカラーと仕事からみたテレワークの在り方」(日本テレワーク学会発表)など。

Keep up with ZDNet Japan

ZDNet JapanはFacebookページ、Twitter、RSS、Newsletter(メールマガジン)でも情報を配信しています。