データの収集や分析技術の進化とコンピュータリソースの低価格で、データ活用に対する敷居は低くなった。グローバルでは、モノのインターネット(Internet of Things:IoT)などのセンサデータを活用し、新たな製品やサービスを提供する動きも活発になっている。

もちろん、日本でもこうした取り組みは始まっている。IDC Japanが2月に発表した「国内IoT市場予測」によると、2014年の国内IoT市場売上規模は9兆4000億円で、2019年には16兆4000億円に達する見通しだという。

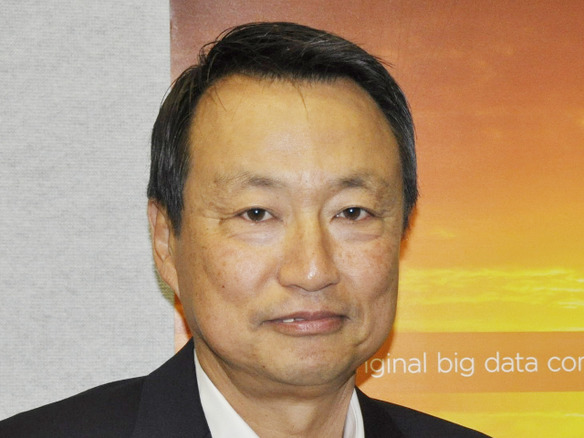

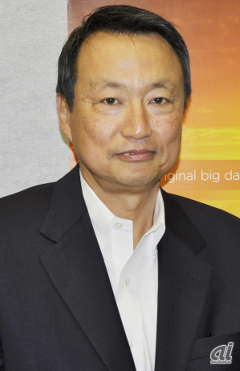

「ビッグデータ活用の本質は、企業が持つすべてのデータを分析して、新たな知見を見出すこと。その知見をもとに他社との差別化を図り、次の成長戦略につなげることだ。しかし、『手持ちのデータを十分に活用しているか』と問われれば、『まだ、これからだ』と答える企業は多いだろう」と指摘するのは、日本テラデータ代表取締役社長の吉川幸彦氏だ。

現在の日本企業が抱えるデータ活用の課題は何なのか。また、そうした企業の課題に対し、データウェアハウス専業の日本テラデータはどのようにアプローチし、課題解決を支援していくのか。話を聞いた。

日本テラデータ 代表取締役社長 吉川幸彦氏

一筋縄ではいかないデータ分析

――日本でもビッグデータ活用に取り組む企業は増加しているが、米国の最先端活用企業と比較すると、限定的である印象を受ける。

日本企業の場合、部門ごとにサイロ化した状態でデータを扱っていることが多い。自分の周りにあるデータのみを分析とし、特定部門のみがデータを活用しているケースだ。しかし、これはビッグデータ活用の本質ではない。「すべてのデータを統合し、さまざまな軸でデータを分析する」という環境を実現することが重要であると考えている。

ただし、既存データをつないで1つにしただけでは、(データの)冗長性が高くなってしまう。物理的にデータを統合するのではなく、データ全体を分析環境として見直せば、今まで得られなかった分析結果が得られる。さらに、統合による(データ管理などの)コスト削減、冗長性の排除といったメリットも享受できる。

――日本企業と米国企業では、基本的にデータ分析に対するスタンスが異なると。

「Teradata 2015 PARTNERS」に参加した日本企業は、「(米国企業は)データ分析のパッションが違う」と感じられたようだ。米国企業は、データを資産として捉え、そこからどのような知見を得るのかにパッションを注いでいる。そこには、データ活用がビジネスを大きく左右するという認識が定着しているからだ。

とはいえ、データ活用で成果を上げている先進企業もいきなり成功したわけではない。「データ分析は一筋縄ではいかない」のは、日本企業も米国企業も同じだ。差別化要因を探し出すために試行錯誤し、苦労しつつ成功を掴んでいる。PARTNERSでは多くの成功事例が登場した。しかし、「左からデータを入れたら、右から解決策が出てきてビジネスが成功した」事例は存在しない(笑)。

分析部門のポジションは経営か現場か

――今、日本企業は、データサイエンティストを経営に近い部門に配するか、ビジネスに近い部門ごとに配するべきかで悩んでいると聞く。データ活用をビジネスに生かすには、データサイエンティストはどこに配するべきだと考えるか。

データサイエンティストの定義によって考え方が異なるが、データ分析の専門知識を持ち、(企業が属する)業界特有の事情を理解し、かつ自社のビジネス課題を把握して解決の道筋を提案できる人材はそうそういるものではない。

データ分析は1人の秀でた人材に任せるのではなく、分析部門、チームで取り組むことが重要だ。少数ではあるが、データサイエンティストの育成に注力している企業も存在する。ただし、データを扱う人材が不足していることは事実であり、企業にとっても喫緊の課題となっている。

組織編成としては、分析専任の部門は経営に近い部門に置き、データ分析を必要としている現場には、ビジネスアナリストという形でフレキシブルに動ける人を配置する方がよいと考えている。

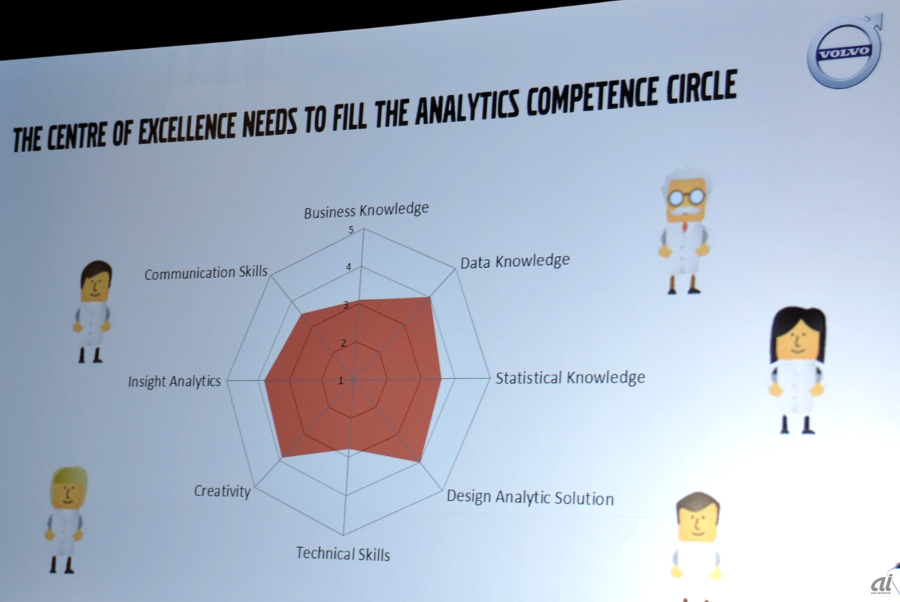

「Teradata 2015 PARTNERS」でユーザー事例として登壇したVolvo。同社ではデータ分析部門が求めるスキルを8つにカテゴリに分け、各人材の能力を見極めつつ分析チームを編成しているという

――人材が不足する中、テラデータは顧客に対してどのようなアプローチをしていくのか。

われわれは、(顧客企業の)IT部門、ビジネス部門のどちらか一方にアプローチするという考えはない。「データの活用が顧客のビジネスにどのような価値をもたらすか」を軸に話を進め、「そのためには何が必要なのか」を顧客とともに掘り下げていくスタンスだ。