テクノロジを駆使する新興企業によって既存業界のビジネスモデルが大きく変化する「デジタルディスラプション(デジタル破壊)」が叫ばれて久しいが、EYが発表したレポートによれば、その先ではテクノロジとビジネスを活用した新たなエコシステムによる価値創造が重要になるという。EY Japanがセミナーを開き、首脳陣がこのトレンドや日本企業の展望などを解説した。

EY Global Markets デジタル&ビジネスディスラプション リードパートナーのGil Forer氏

EY Global Markets デジタル&ビジネスディスラプション リードパートナーを務めるGil Forer氏は、デジタル破壊について「不確実性をもたらすリスク」ととらえる企業が多いと指摘する。既存のビジネスモデルが永続的なものではないという危機意識はあるものの、その状況を自ら変えようとすることは容易ではない。テクノロジを駆使する新興企業のような存在がもたらす影響に直面しても対応ができず、その状況を危機やリスクとして捉えている。

その理由は、企業が短期的な利益の追求あるいは顧客ニーズへの対応に追われているからで、長期的視野に立った戦略や新しいビジネスモデルの創造に臨めないでいることが原因だという。EYが最高経営責任者(CEO)や機関投資家を対象に実施したインタビュー調査では、CEOの半数近くがデジタル破壊への対応準備をとらず、「関係先企業がデジタル破壊に備えている」と答えた機関投資家も半数に満たなかった。

EYはデジタル破壊を脅威やリスクではなく、新たな価値創造の機会と提唱している。Forer氏は、企業が新たな価値を創造するビジネスに臨む上で、「デジタルテクノロジ」「人口構成の変化」「グローバル化」の3つの要因から中期的(3~10年後)、長期的(10年以上)な状況を占うトレンドを押さえる必要性を提起した。

日本において3つの要因を挙げると、デジタルテクノロジでは人工知能(AI)や仮想現実/拡張現実(VR/AR)など、人口構成の変化では少子高齢化や都市への一極集中、グローバル化では日本の取り組みの世界への発信――があるという。

変化への対応でとらえるべきという中期的、長期的なトレンド

超高齢化社会において人の能力を維持したり向上させたりするには、テクノロジの活用が不可欠となる。都市への一極集中は周辺地域や地方の衰退を招き、高齢化がその傾向に拍車をかけかねない。そこで、周辺地域や地方に関わる人や組織、企業が連携するエコシステムを形成し、テクノロジの利用で活力を得る仕組み(例えば、テレワークによって地方にいても働きやすくする)を実現する。その実績は、これから日本と同様の社会課題に直面する世界の国や地域から求められるようになる。

Forer氏は、現在の日本とりわけ企業のCEOには、こうした長期的な視野に立ち、将来の変化を見極めながらテクノロジやエコシステムの活用を通じた対応が求められると指摘した。「将来を見据えることは容易ではないが、長期的な視野で変化をとらえて価値を創造していくことが、持続的な成長につながる」と述べている。

EY トランザクション・アドバイザリー・サービス EY-Parthenon パートナー&マネージングディレクターの中川勝彦氏

EY トランザクション・アドバイザリー・サービス EY-Parthenon パートナー&マネージングディレクターの中川勝彦氏は、企業価値(時価総額)とITシステムの変遷を例に、現在のトレンドを解説した。

企業価値の変遷では、1990年代にはその上位に多くの日本企業が名を連ねたものの、現在では米国を中心とするテクノロジ企業の躍進が目立つ。ITシステムの変遷では、メインフレームのような垂直モデルから現在はマルチベンダーによる水平モデルが主流となっている。そうした変化を踏まえた現在のトレンドは、テクノロジ企業がエコシステムを通じてオンラインからオフラインの世界にビジネスを拡大させているという。

「例えば、中国のAlibabaはエコシステムを通じてオンラインの金融サービスの拡大を図り、さらには新興国市場への投資を急速に進めて、オフライン(現実)の世界に影響力を広げつつある」(中川氏)。数年前には、例えば、オフラインのビジネスをオンラインに展開する「O2O」というトレンドが注目を集めたが、今ではその流れが全く逆の方向に変化し始めた。

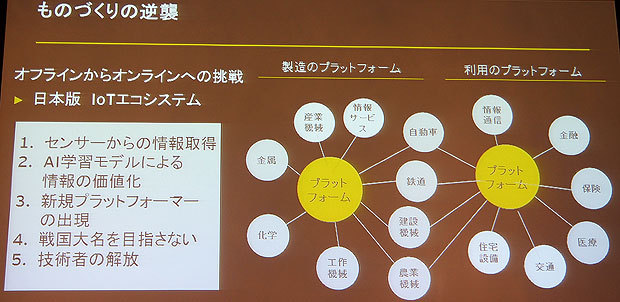

中川氏は、日本企業にとってオンラインからオフラインへの潮流がむしろチャンスになる可能性を指摘する。その理由は、日本の「モノづくり」のテクノロジ(例えばセンシング)が、オフラインの世界のデータを活用する上で強みになるとし、IoT(モノのインターネット)が、その一つになるとの見方だ。

世界はオンラインからオフラインに向かい始め、IoTなどが日本の強みになる可能性を指摘する

これからの世界に必要なテクノロジが既にある以上、日本では今後、テクノロジを活用して新たな価値を創造、提供していくエコシステム(概念としてオンラインも意味するだろう)のプラットフォームの実現――が焦点になるだろうとしている。

EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング アソシエート パートナーの園田展人氏

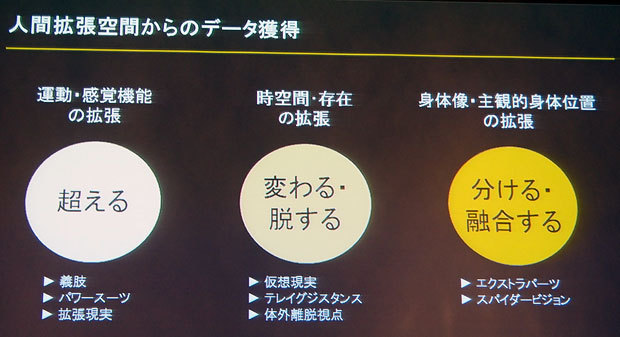

EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング アソシエート パートナーの園田展人氏は、身体の機能を補ったり、広げたりする「人間拡張」と呼ぶテクノロジとデータの世界を挙げ、日本企業が向かうべき展望を示した。

人間拡張のテクノロジは、広義には義手や義足なども含まれるが、ここでの主眼はVR/ARやロボットなどのデジタルテクノロジである。その取り組みにおいて、米国では軍事目的が主流であるのに対し、日本や欧米では人の生活への貢献に重きが置かれているという。

また、現時点での人間拡張のテクノロジは、まだ人力の「自動化」を実現する途上にあるものの、人間拡張が本質的に目指すのは、人が実現したいことを可能にする「自在化」にあり、「人機(人間と機械)一体」が活躍する世界という。

園田氏は、「人間拡張のテクノロジはまだそろっておらず、人機一体のために必要なデータがどのようなものであり、そのデータをどのように活用していくのかという仕組みも確立されていないが、自在化の実現にはデータの質が重要であり、日本企業は、テクノロジ、経営、投資を三位一体で進めるための議論を早急にすべきだ」と提起する。

「人間拡張」とは人の“したい”ことを実現するテクノロジや世界であり、そこではデータの質が重要になるという