ガートナー ジャパンは12月18日、「日本におけるCRMのハイプ・サイクル:2018年」を発表した。事業の差別化につながる顧客体験(CX)を提供する上で特に重要と考えられる、顧客管理(CRM)などのアプリケーション/テクノロジをはじめ、30項目のキーワード(テクノロジ、サービス、方法論、プラクティス、コンセプト)を取り上げている。

同社では、CRMの定義を「顧客セグメントを中心に顧客満足度が向上する行動を推進し、顧客中心型のプロセスを実装することで形成される収益性、売り上げ、顧客満足度を最適化する成果をもたらすビジネス戦略」としている。

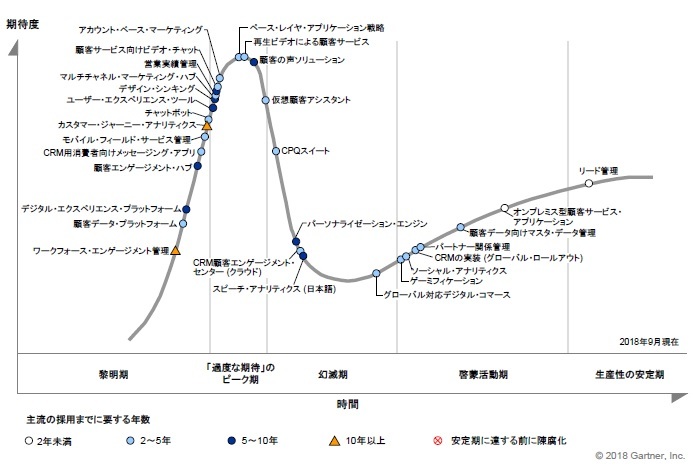

図:日本におけるCRMのハイプ・サイクル:2018年(出典:ガートナー)

ガートナーによると、デジタル変革が迫られる中、事業差別化の要素は、顧客に販売する従来の製品やサービスから、提供する体験へと変化している。多くの企業の関心は、効果的なCXをどのように創出し、提供していくかに集まるようになった。

2018年版のハイプ・サイクルには、顧客に価値を提供するエンティティ/チャネルの拡大を受けた新たなテクノロジが登場している。例えば、「顧客データ・プラットフォーム」は顧客化される前のウェブサイト訪問者やモバイル利用者の永続的な追跡によって顧客化を支援し、「CRM用消費者向けメッセージングアプリ」は広く普及したメッセージングアプリを介して顧客との接点を強化する。

また、「ワークフォース・エンゲージメント管理」は顧客応対に従事する従業員し、「モバイル・フィールド・サービス管理」は遠隔地の技術担当者を支援することで、業務の迅速な遂行のみならずCXの向上を図るものと期待されている。これらの新たなテクノロジを含めて、CXの向上に貢献すると考えられるさまざまな技術がハイプ・サイクルの黎明期の坂を上昇中である(図参照)。

ガートナーのアナリストでシニア ディレクターの川辺謙介氏は、「デジタルテクノロジによる貢献の割合が大きくなっている昨今のCXを追求するためには、各CRM関連テクノロジ/アプリケーションの成熟度合いや発展の方向性を理解しておくことが極めて重要」と述べ、企業が取るべきアクションとして「デジタル/リアルを問わず、さまざまなチャネルにわたる顧客行動を全方位的かつリアルタイムに把握することで、意図を解したインサイトを導出すること」「個々の顧客に適したコンテンツを、適したタイミングで適したチャネルから提供するCXを実現すること」の2つを挙げている。

川辺氏によれば、いずれも同ハイプ・サイクルで紹介するテクノロジが大きく貢献する。また、それらのアクションを進めることで、CXの追求だけでなく、自動化の推進による人材不足への対応、トラブルの未然防止といった業務の効率化とコスト削減も期待できるという。その一方で、これらのテクノロジを無計画に導入するのではなく、自社の戦略・優先順位に基づいた合理的な計画を立てる必要があると指摘している。