「ビジネスユーザーでも容易に使えるRPA」を担うIQ Bot

Enterprise A2019は、オンプレミスやパブリッククラウドに展開するか、Automation Anywhereが運営するパブリッククラウドを使用するSaaSモデルで運用される。ロボットの管理や監査を担う「Control Room」、実行環境の「Bot Runner」、開発環境の「Bot Creator」、非インタラクティブ型のタスクを実行する「Unattended Bot」、データをリアルタイムに可視化する「Bot Insight」、そして、非定型業務などをコグニティブ分析するIQ Botで構成される。そのため、同機能は、インテリジェントなデジタルワークフォースにおける重要な部分を担っている。

佐野千紘氏

企業においてRPAによる業務の自動化を進める場合、障害となるのは、構造化されていない入力データ。このようなデータは全データの80%におよぶとされている。AAJのNextGenコグニティブオートメーション担当シニアセールスエンジニアである佐野千紘氏によると、その最たる例として紙のデータがあるが、IQ Botは、紙の請求書や注文書のような半構造化データを構造化することで、RPAによる自動処理を可能にするという。

この場合、PDFやTIFF、PNG、JPEGの画像として取り込んだ注文書といった半構造化データから、AI技術を活用したOCRであるAI OCRにより、異なる書式からでも文字データを共通のCSVに構造化データとして取り出すのが大まかな役割になる。

AI OCRを使用してデータを抽出する場合、機械学習のエンジニアのような専門家が時間をかけてセットアップしたりする必要があると考えられているが、IQ Botの場合、注文書などのデータ入力を普段しているビジネスユーザー自身が扱えるようになっていると佐野氏。

Automation Anywhereには「オートメーションの民主化」という概念があると説明。RPA化を推進する場合、当初はビジネスユーザーが自動化を進めるが、使い勝手の難しさなどから、コードを書ける開発者やインフラ管理を本来担当するはずのIT部門が必要となり、「普通のシステム開発と何が違うのか」という状況に陥りがちだという。

これに対し、ビジネスユーザーでも使いこなせる程の高いユーザービリティーを持つ製品を提供することで、そのようなユーザーを「オートメーションの波に巻き込む」というのがオートメーションの民主化であり、その概念はIQ Botにも反映されていると佐野氏は説明する。

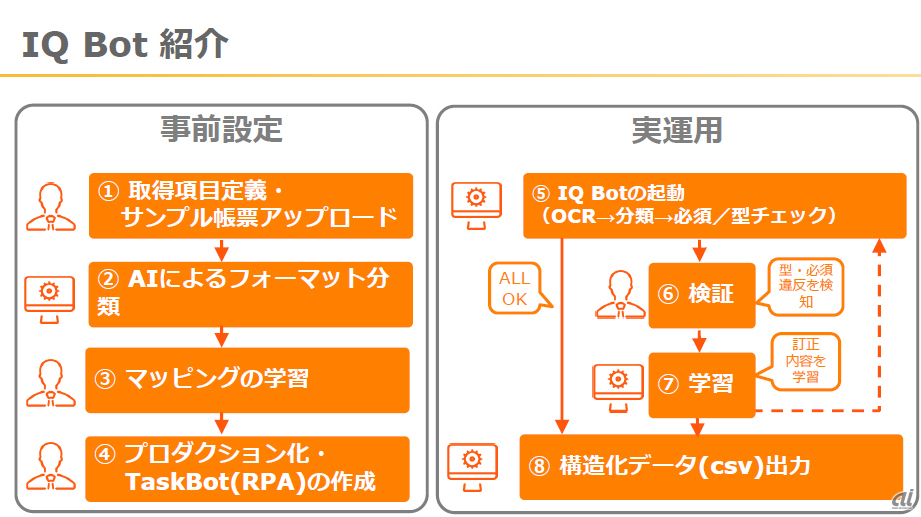

IQ Botは、事前設定後に利用可能となり、実運用時には起動後に「OCR」「分類」「必須/型チェック」を実行し、構造化データをCSVとして出力する。

事前設定としては、「取得項目定義・サンプル帳票アップロード」「AIによるフォーマット分類」「マッピングの学習」「プロダクション化・TaskBot(RPA)の作成」をする。

取得項目定義・サンプル帳票アップロードでは、帳票上に出現して取得対象となる項目を定義するとともに、学習対象となる帳票の画像ファイルをアップロードする。帳票の書式が複数ある場合はすべてを対象とする。

AIによるフォーマット分類では、AIが画像を分析し、帳票を同様の書式ごとにグループとして自動で分類する。この時、画像上の文字がデータ化(OCR)され、項目の分布をもとにドキュメントが書式ごとに分類され、項目のマッピング(項目名であるラベルと帳票上の値の対応)が取得される。OCRエンジンとしては、ABBYYやMicrosoftといったサードパーティー製品を複数内蔵し、用途ごとに最適なものを選択できる。