京都橘大学と日立製作所は12月24日、119番通報を受信する通信指令員向けに、人工知能(AI)を活用して傷病者の緊急度の判定を支援するシステムの共同研究を開始すると発表した。

近年、社会の高齢化などを背景とした救急出動件数の増加を受け、救急出動が重なるなどによって119番通報から現場到着、病院到着までの時間が延伸しているという。その結果、心肺停止事案への現場到着時間が遅れることなど、救命率の低下が懸念されている。そこで総務省消防庁は、傷病者に対する緊急度の判定を支援する119番通報時など各種プロトコルを定め、全国での利用を推奨している。通報を受けた通信指令員が通報時の聴取内容からプロトコルの判定基準に基づいて緊急度を判断し、ドクターカーや救急車、消防車などの要否を判断する他、「救急安心センター(#7119)」において適切な受診方法の判断に有効だとしている。

一方で、救急現場に投入可能なリソースの適切な配分・活用に向け、プロトコルをさらに現場で普及させるには、現在のプロトコルの継続した改良が求められている。特に、緊急性の低い事案の判別や病名を予測する点においては、充実化が必要であると指摘されているという。

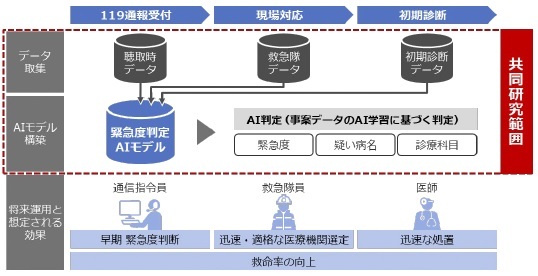

京都橘大学では、健康科学部 救急救命学科の北小屋裕氏(救急救命専門講師)を中心に、通信指令教育や救急救命分野の研究に携わる中、緊急度判定プロトコルの精度向上に関する研究を進めてきた。今回のAIを活用した緊急度判定支援システムの共同研究はその取り組みの一環であり、消防ソリューションを展開する日立をシステム開発パートナーに、AIによる判定モデルを構築し、緊急事案への優先的な出動割当や的確な搬送先の選定といった救急対応時の支援に向け、プロトコルの精度や有用性を検証する。

共同研究では、豊中市消防局の協力のもと、個人情報を除いた通報時の聴取内容や、搬送後に救急隊が記録した緊急度、搬送先での初期診断結果といった蓄積データを用いて、緊急度判定プロトコルの判定精度を分析する他、AIによる予測モデルを用いた判定精度を検証する。システムで予測した緊急度や病名と、実際に救急隊が判断した緊急度、搬送先病院での初診時の診断などを総合的に突き合わせ、AIに学習させることで継続したシステムの精度向上を図っていくという。

今回のシステムでは、日立が独自開発した、根拠を説明できるAI「Explainable AI」を活用する。Explainable AIにより、AIがなぜこのような予測をしたのか予測根拠を提示することが可能となり、通信指令員の救急対応時の判断を支援する。また、それらの予測根拠を網羅的に分析することで、緊急度を左右する重要な聴取項目の把握にもつながることが期待されるという。

京都橘大学は、今後、都市部におけるデータ収集以外に、地方部からの収集にも努め、より多くのデータを基にした、緊急度判定支援システムの研究を進める予定だ。日立は、今回の検証の結果を踏まえ、将来的なサービス事業化の検討を進め、従来提供する消防指令システムをはじめとした消防局・消防本部向けソリューションの強化を図っていくとしている。

京都橘大学と日立による共同研究の概要図