新年度に向けて新しいマーケティング施策を検討中の方もいらっしゃると思います。もし、自社でSNSアカウントを運用していないようならば、ぜひこの機会にスタートさせてみてはいかがでしょうか。

今回は、企業と個人の利用実態について、最新のデータをひもときつつ、次回以降では、以下のようなSNSアカウント運用を開始するまでに突破すべき上司の壁についても取り上げます。

上司を説得するための材料、納得してもらう成果の捉え方を提示していきますので、よろしければ最後までお付き合いください。

| 突破するべき上司の壁 | 成果の捉え方 |

|---|---|

| (1)SNSアカウントの運用を提案したいけど、上司はSNSをやっていないので理解がなく説得するのが難しい | 上司がSNSをやっていないので、「良さがわからない」「炎上すると大変」など、イメージで否定的に捉えられて、アカウント開設を反対されることがあります。こういう場合は、炎上が起こる仕組み、アカウントを運用することで期待される効果などを伝えることをお勧めします。 |

| (2)上司に提案してみたけれど、あまり関心がなさそう(効果を実感していない)、予算も人数もミニマムスタートでやってみてと言われた | 公式アカウントの運用目的は企業によって様々で、何を目的にするかによって、運用スタイルも変わってきます。まずは目的を説明して、必要な予算や人員を獲得することが重要です。 |

| (3)「とりあえずやって!」「バズらせて!」と、SNSアカウント運用の目的が不明確なまま上司から指示が下りてくる | SNSアカウントの運用においては、バズるのは結果であり、目的ではありません。バズることを目的にしてしまうと、運用が迷走してしまったり、炎上リスクが高まってしまったりするでしょう。日々のコミュニケーションの重要性を訴えていく必要があります。 |

SNSを利用している企業は36.7%

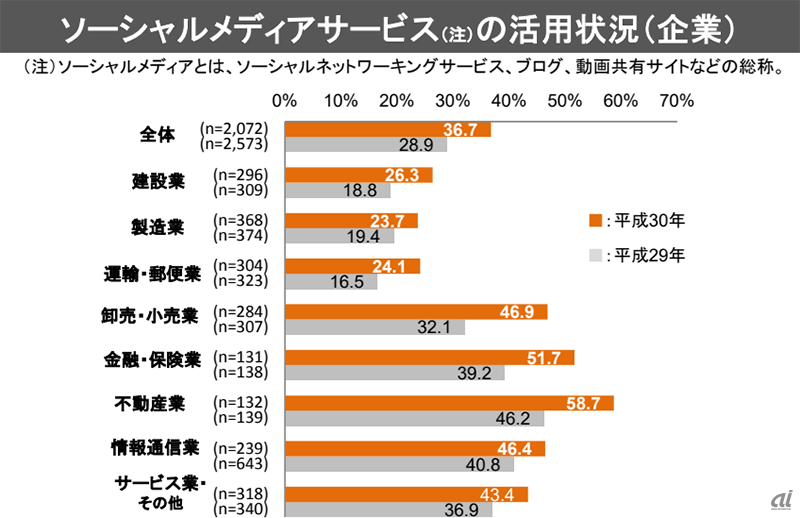

総務省が公開している2018年(平成30年)の「通信利用動向調査」によれば、ソーシャルメディアサービス(SNS、ブログ、動画共有サイトなど)を活用している企業は、全体の36.7%となっています。不動産業界に限れば58.7%、金融・保険業界は51.7%と半数以上の企業がSNSを活用していることになります。この数値は、2017年(平成29年)と比較すると全業界で上昇しており、活用する企業が増えている実態が表れています。

図1:平成30年通信利用動向調査の結果 ソーシャルメディアサービスの活用状況(企業)(出典:総務省)

図1:平成30年通信利用動向調査の結果 ソーシャルメディアサービスの活用状況(企業)(出典:総務省)

※クリックすると拡大画像が見られます

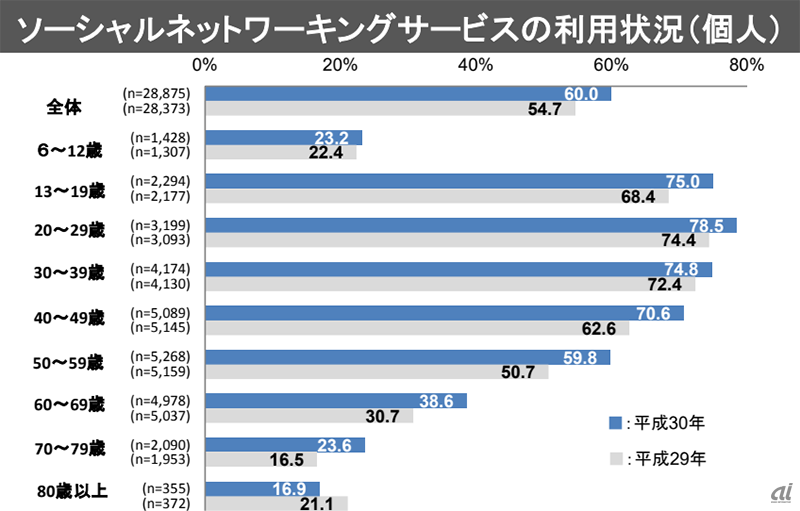

SNSを活用する企業が増えているのは、生活者の多くが日常的にSNSを利用しているからです。同調査によれば、個人では全体の60%がSNSを活用、20代は78.5%、30代は74.8%、40代は70.6%が活用しており、全世代で2017年よりも利用する人が増加しています。利用者増加の背景には、スマートフォンの普及があり、手元の端末から簡単にSNSにアクセスできるようになったことがあります。

図2:平成30年通信利用動向調査の結果 ソーシャルメディアサービスの利用状況(個人)(出典:総務省)

図2:平成30年通信利用動向調査の結果 ソーシャルメディアサービスの利用状況(個人)(出典:総務省)

※クリックすると拡大画像が見られます

SNSの普及がもたらす情報流通の変化

SNSの普及によって変わったことの一つが情報の流れです。SNSが普及する以前は、企業側から生活者に向けて、テレビ、新聞、ラジオなどのマスメディアの広告を使って、一方的に情報を発信していました。商品やサービスを利用した感想や意見は、身近な家族、友人、同僚など、ごく限られた範囲で口コミとして共有されるだけで、ヒット商品は企業やメディアによって作られていたと言えるでしょう。

それでは、現在はどうでしょうか。生活者のSNS上での口コミがきっかけで、ユーザーの間で話題になり、品切れになる、時には生産が間に合わず販売が一時中止になるといった現象や事例を数多く耳にするようになりました。

記憶に新しい事例では、飲食チェーンの松屋が期間限定メニューとして一部店舗で販売していたジョージア料理の「シュクメルリ鍋定食」。SNS、特にTwitterでおいしいと評判になり、全国販売になりました。同じく松屋では「ビーフシチュー定食」が予想を上回る人気で原料不足となり、一時販売中止になりました(現在は、販売終了しています)。サイゼリアの「アロスティチーニ」も同様に予想以上の売れ行きによる原料不足で一時販売中止になっています(現在は、一部地域で、限定販売されています)。

どれもテレビCMなどによる大々的なプロモーションが功を奏したというよりも、Twitterなどで話題が話題を呼んで、注文する人が続出、企業の販売予測を上回る売れ行きとなったのです。企業以上に、生活者が情報を発信してくれてモノが売れるというのは、SNS時代ならではの情報の流れです。

一方、情報の流れが変わったことで、企業が情報をコントロールしにくくなったと言えるでしょう。