デルとEMCジャパンが合併して8月に発足したデル・テクノロジーズは9月10日、新たな事業方針を発表した。記者会見した代表取締役社長の大塚俊彦氏は、両社の統合から現在は融合段階に移行しているとし、「ウィズ/アフターコロナ」時代をリードする施策を通じて企業顧客のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進を真に支援するパートナーを目指すと表明した。

新方針を説明したデル・テクノロジーズ 代表取締役社長の大塚俊彦氏(左)と最高技術責任者の黒田晴彦氏

グローバルでの事業体制は既にDell Technologiesとなっているが、日本法人は2016年から4年をかけて統合を進めてきた。大塚氏は、「グローバルでは『人類の進化をけん引するテクノロジーの創出』を目標に掲げているが、日本はこれに加えて、お客さまの変革に貢献するパートナーとなることを明確にしている」と説明した。

大塚氏によれば、国内事業の統合はまず2019年8月までを第1段階と位置付けた。ここでは、「Customers」「Winning Together」「Innovation」「Results」「Integrity」の5つを両社共通の企業文化に位置付け浸透を図り、仮想的な「One Company」を確立すべく営業人員の拡充や顧客窓口の一本化、パートナー数の拡大と全国をカバーする体制の確立、24時間体制の製品サポート化やDX推進の基盤となるコンサルティング組織の強化、などを進めてきたという。

デルとEMCジャパンの「統合」から「融合」への流れ

「第1段階では、両社の強みや顧客基盤の継続性を担保しつつ、足し算で強みを発揮するベースを確立した」と大塚氏。これにより事業規模は3倍に、IDCの調査から国内市場シェアもPC、x86サーバー、外付けストレージではそれぞれ5ポイント前後増加した成果も強調した。パートナー数は4000に増え、DXコンサルティングも「アプリケーション」「IT」「ワークフォース」「セキュリティ」の4つのテーマで、年間100プロジェクトを実行しているとした。

2019年からの現在は第2段階と位置付け、統合で確立した基盤をベースに「両社の強みを進化、革新を実現しポテンシャルを発揮する『融合』のフェーズ」(大塚氏)とする。2021年下半期(2021年8月~2022年1月)には、東京・大手町の「Otemachi One タワー」に統合本社も開設される。

大塚氏は、第2段階において「コロナ禍におけるデル・テクノロジーズならでは働き方を追求し、『融合』を象徴するダイバーシティーとインクルージョンの推進、お客さまの経営課題の解決に貢献する人材強化、社会への貢献に注力していく」と説明する。組織面では、営業体制で産業別や新規開拓、製品特化の組織を整備し、プリセールスとインサイドセールスも統合する。パートナーとは、特にシステムインテグレーション、コンサルティング、クラウドの3領域で提携を拡大するほか、導入からサポートまでを一気通貫で対応するエンドツーエンドのサービス体制も確立していく。

国内市場は、多く顧客がコロナ禍に伴う急激な情勢変化への対応に迫られているとしつつ、「DXの推進や各種テクノロジーの著しい進化も相まって新しい市場機会が同時並行的に進んでいる」(大塚氏)と見る。このため、「ウィズ/アフターコロナのニューノーマル時代に即した企業競争力の強化がテーマになる。従来のITに求められたコスト削減や俊敏性を担保しセキュリティを確保しながら生産性を高めたり、デジタルを活用した新しい収益源を獲得したりといったITがビジネスにより直結する時代になる」(同)と述べた。

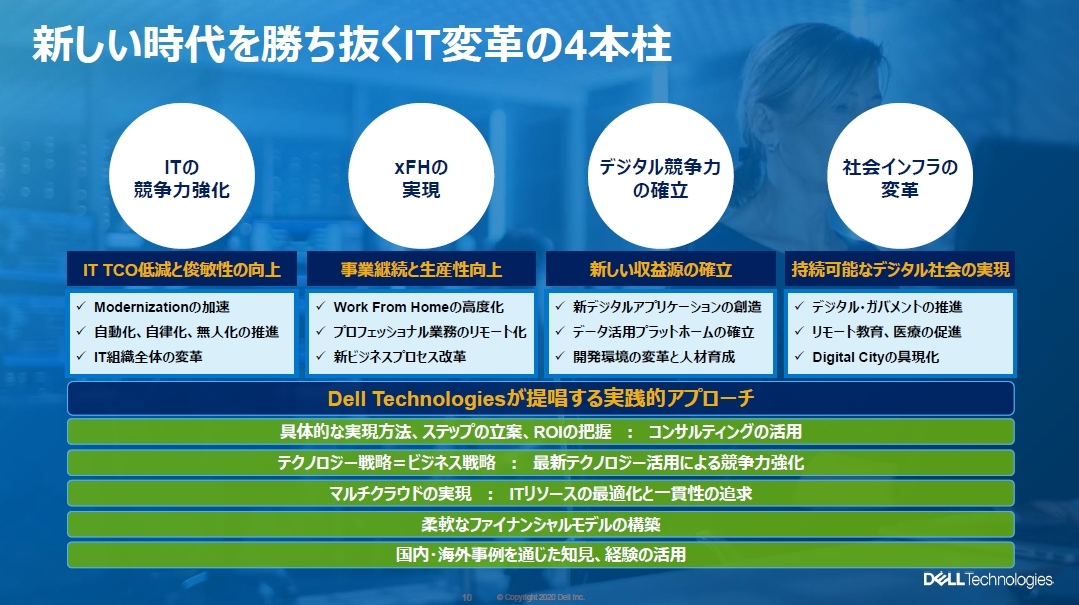

新たな事業方針では、「ITの競争力強化」「xFH(多様な働き方)」「デジタル競争力の確立」「社会インフラの変革」を4本柱に位置付ける。ITの競争力強化では、自動化や自律化の技術を生かしてIT運用の非効率性を排除し投資への転換を図る。xFHでは、テレワークなどの新しい働き方をコロナ禍での緊急対応ではなく新標準として定着させていくことを目指す。デジタル競争力の確立では、これまでテレワークなどが困難だった業務のリモート化を技術で実現させていくとする。社会インフラの変革では、遠隔診療や遠隔教育などに代表される新たな仕組みを推進する。

新たな事業方針の骨子

大塚氏は、「これらの実現においてわれわれがこだわるのが『実践的』アプローチであり、具体的なロードマップを提示し、具体的な手法やテクノロジーの活用、財務面を含めた取り組みなどを通じて、お客さまにおける変革の真のパートナーとなるべく全社で取り組んでいく」と表明した。

会見の後半では最高技術責任者の黒田晴彦氏が、大塚氏の説明を踏まえテクノロジーの方向性について説明した。同社のグローバルでの研究開発投資規模が年間4000億ドルに上るとし、黒田氏は「Dell、EMC、VMwareの3社を合せた米国での特許取得件数は16位だが、IEEEが特許内容に重み付けをした順位では2位となる」と述べた。

同社では、2030年を見定めて経済と社会を支える技術開発に取り組んでいるとする。一部重なるが、経済領域では5G/6G(第5/6世代移動体通信)やAI(人工知能)、仮想通貨、IoT、ブロックチェーン、社会領域ではセンシングとIoT、AI、モバイルエッジコンピューティング、5Gネットワーク、xR(仮想現実など)と没入型メディアを位置付け、「アプリケーション」「IT」「ワークフォース」「セキュリティ」の変革につなげていくという。

テクノロジーの方向性

黒田氏は、「『ウィズコロナ』では物理的接触を伴わないビジネスの実現のような変化が必要とされているが、ニューノーマル時代はこのデジタル化の流れがより加速していく。物理とデジタルをうまく融合することが重要になり、ニューノーマルが当たり前となるよりも早い段階からお客さまのデジタルの取り組みを実現できるよう支援したい」と語った。