アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWSジャパン)は3月16~17日、「AWS Partner Summit Japan 2023」を開催。基調講演に登壇した執行役員 パートナーアライアンス統括本部 統括本部長の渡邉宗行氏は、「AWSジャパン 2023パートナー戦略」をテーマに、(1)クラウド人材育成、(2)内製化支援、(3)サステナビリティー、(4)公共部門パートナープログラム、(5)SaaS――の取り組みを説明した。

執行役員 パートナーアライアンス統括本部 統括本部長 渡邉宗行氏

渡邉氏は冒頭、2022年に開催した「re:Invent 2022」で初めて実施した「グローバルAWSパートナーアワード」について紹介。第1回目となる今回では、パートナーの重点分野、テクノロジー、顧客に大きな影響を与える分野など、17個のカテゴリーにアワードを創設し、自社推薦と第三者機関の選考により受賞者を決定した。日本からは5社のパートナーが受賞し、特に「SI Partner of the Year」ではグローバル/アジア パシフィック ジャパン(APJ)の両方で日本のパートナーが受賞。これに対し同氏は「日本のパートナー様の勢いを感じている」とコメントした。

AWSジャパンは日本企業のDXを支援するためにさまざまな投資をしている。東京、大阪の2リージョンに関する設備・運用の投資総額は2011~2022年で累計1兆3510億円。また、国内のスタートアップ企業に対し、2013~2022年で数十億円に相当する支援を提供するなど、継続的な投資を行う。

渡邉氏は、「日本のDX実現にはパートナーの支援が必要不可欠」と強調。日本企業では、DX人材の不足が大きな課題となっている。これに対し同氏は「お客様、パートナー様、当社が一丸となって取り組むことが重要だと考え、われわれはこれを『Together Unlimited』と題し、無限の可能性を生み出していきたいと考えている」と述べた。

同社は、パートナーの人材不足の解消やクラウド人材/DX人材の育成に向けて、現在の業務をサポートするスキルを身に付ける「アップスキリング」、現在の業務を超えたさまざまな役割で仕事を支援するスキルを身に付ける「リスキリング」、新入社員を中心としたDXをサポートする人材の育成など、包括的な人材育成の取り組みを行っている。

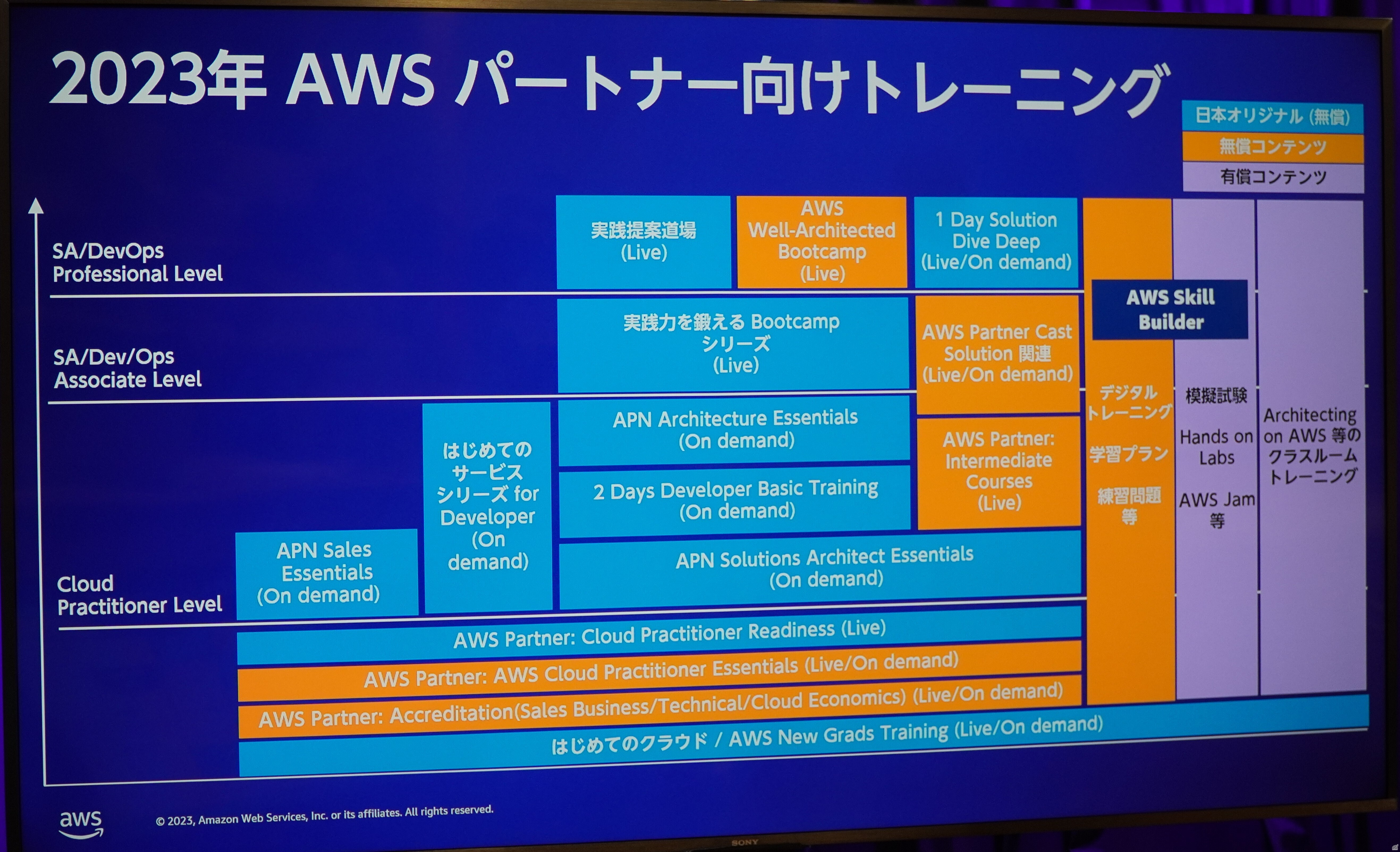

2017年には、パートナー ソリューション アーキテクトチームの中にパートナー向けの育成専門チームを立ち上げ、パートナーごとにカスタマイズしたトレーニングメニューを提供している。2023年のトレーニングメニューでは、クラウドの知識を習得するため、レベル別・ソリューション別にさまざまなメニューを用意。グローバル共通のメニュー以外にも、業界やソリューションに特化した提案や構築などの実践力を養うために開発された「実践提案道場」など、日本オリジナルのメニューを多く用意している。

2023年のAWSパートナー向けトレーニング

2023年のAWSパートナー向けトレーニング

※クリックすると拡大画像が見られます

パートナー各社でクラウド人材を育成することは非常に重要である一方、クラウド人材の確保が急務な状況の中で、パートナーからは「人材育成には時間がかかり、育成しても人材が足りない」という声が少なくない。この状況を解決するため、同社では2022年に「人材サービス型AWSパートナー」を発表。これは、IT人材サービスに強みを持ち、自らIT人材を育て市場に輩出し続けているパートナーに向けて、AWSが長年培ってきたクラウド人材育成のノウハウを提供し、育成の効率化をサポートするもの。発表当時は4社であったが、現在は6社に増加。同パートナーのエンジニアが、人材が不足しているパートナー企業に出向き、プロジェクトを遂行する。同氏は、「AWSパートナーおよび人材サービス型パートナー、AWSジャパンの連携により人材不足の解消を促進していきたい」という。

これらの取り組みをしてもなお、人材不足の企業は少なくない。2023年ではさらに一歩踏み込み、パートナーとの面談を通して、パートナーが協業する企業に対して同社がトレーニングを提供する計画を立案。「このような取り組みを含め、クラウド人材の育成支援を最優先事項として総合的に取り組んでいく」と説明した。

エンジニアのスキル向上の核として考えているのがパートナーによる顧客の内製化支援だ。デジタルを活用して新たなマーケットの開拓や新たな製品の開発を考える顧客は増える一方、エンドユーザー側には内製化できる人材が不足しているといった課題があるという。このような課題を解消するために同社では「内製化支援推進 AWSパートナー」を設け、現時点では30社が参加している。同パートナー企業は、自社の強みを生かし「コンサルティング」「共同開発/運用保守」「標準化支援」「人材育成」のいずれかを組み合わせた形で内製化の支援を行っている。

渡邉氏は、「依然として私たちは『選択と集中』という言葉を使うつもりはない。パートナーの皆様と共に、全ての日本のお客様のDXを支援したい。そのためにはエンジニアのスキル向上を推進し、市場のAWSのエンジニアの不足にも対応していく。同時に会社としてのスキル向上も支援していきたいと考えている。従来、お客様から見たスキルの証明ということで、さまざまなコンピテンシーの取得をお願いしてきた。皆様の得意な領域を含めてこれからさらなる取得を検討していただきたい。DXの領域としては、DevOpsをはじめ、Data & AnalyticsやMachine Learningのコンピテンシーの取得にも挑戦して欲しい」と、パートナーへの期待を寄せた。

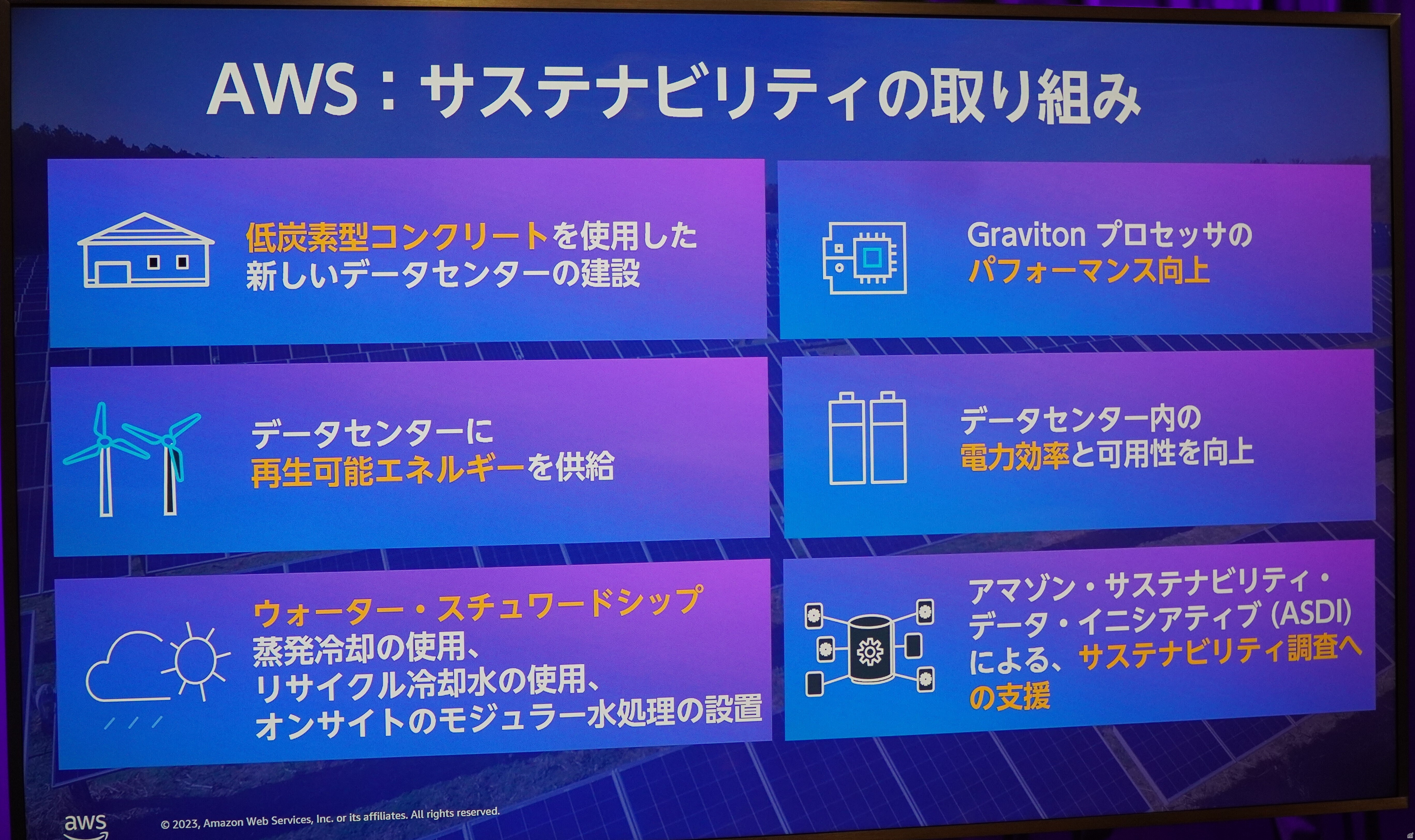

サステナビリティーに関しては、Amazonを含めAWSでは「2025年までに再生可能エネルギーの電力比率を100%にする」「2030年までに50%の配送をゼロカーボンにする」「2040年までに二酸化炭素排出量を実質0にする」という宣誓をしている。AWS単体では、グローバルレベルでサステナビリティーに貢献すべく、低炭素型コンクリートを使用した新たなデータセンターの建設などに取り組んでいる。

サステナビリティーへの取り組み

渡邉氏は、「このようなデータセンターを運営するAWSにサービスを移行することは、顧客のサステナビリティーにもつながる」と強調。「当社としては、クラウド化はDX推進やコスト削減だけでなく、サステナビリティーへの貢献にも当たる」とし、これを「サステナブルマイグレーション」と呼んでいると説明した。サービス移行の例として、日本ハムではSAPのバージョンアップを機にAWSへ移行し、20~30%のコスト削減とインフラの配備機関を10分の1にすることで、大阪リージョンとの冗長化を実現したという。

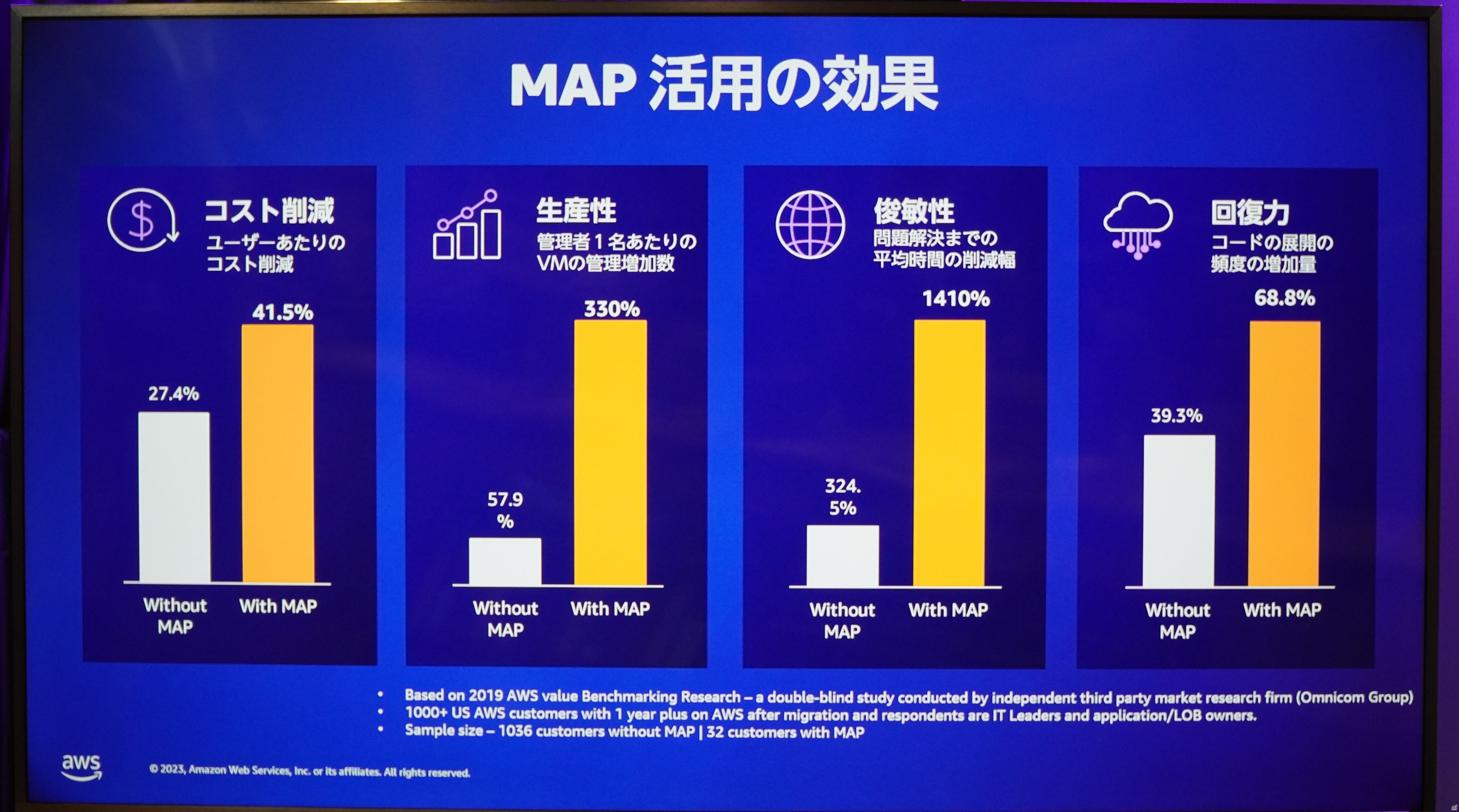

顧客のクラウド移行を支援するための「Migration Acceleration Program」(MAP)は、パートナーに継続的に活用されているという。MAPは、ソフトウェアパートナーのツールの活用とAWSの知見を持ったプロフェッショナルチームが移行の支援を行い、顧客の移行の判断を後押しするファンドを支援する。MAPを利用することで、顧客はAWSの効果を向上させることができると話す。

MAPを活用した効果

MAPを活用した効果

※クリックすると拡大画像が見られます

MAP以外にも、パートナーには顧客のシステム全体のアーキテクチャーを最適化するために「AWS Well-Architected Framework」の活用も併せてしてほしいと同氏。このフレームワークでは、「優れた運用効率」や「セキュリティ」「サステナビリティー」などの6つの柱に基づき、顧客とパートナーがアーキテクチャーを評価する。サステナビリティーにおいては、その結果を「Customer Carbon Footprint Tool」に落とし込むことで随時効果測定ができる。これらは、サステナブルマイグレーションを推進する1つのツールになるという。

執行役員 パブリックセクター パートナーアライアンス 大場章弘氏

公共部門におけるパートナーの連携については、執行役員 パブリックセクター パートナーアライアンスの大場章弘氏が説明。2016年に開始した「公共部門パートナープログラム」(PSP)に参加する企業は順調に増加しているという。

現在、AWSを活用する公共のユーザーは、中央官庁や公共・非営利団体、地方公共団体と幅広く、中央政府のユーザーにおいては「CLOUD by Default」の考えが広まり、Society5.0やindustry4.0、官民データ活用、デジタルガバメントなどの重要な政策にクラウドが必ず含まれるようになってきている。「2023年は自治体のユーザーがガバメントクラウドに移行するという本格的な移行期になる。重要なガバメントクラウドへの移行をパートナーの皆様と共に支援したいと考えている」(大場氏)。

同社は「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用にまつわる基本方針」に沿い、クラウドファーストという考えだけでなく、クラウドスマートという表現でサーバレス、モダナイゼーションといった新しいクラウドの利用方法に賛同し、全面的な支援をパートナーと共にしたいと、公共部門におけるパートナー連携の指針を明らかにした。

公共部門におけるユーザー

「これまで、内製化や人材育成の話をしてきたが、IT人材がいない企業においては内製化自体が難しい。SaaSの利用は一つの選択肢である」と渡邉氏。AWSでは、AWS上のSaaSソリューションの最適化を目指すパートナーに「AWS SaaS Factory」を提供している。AWS SaaS Factoryでは、SaaSの知識を高めるためのトレーニングやペストプラクティス、リソースの提供や構築・最適化を容易にするためのツールサポートを行う。さらに、SaaSをユーザーに提供する場として、AWS上で実行可能なソフトウェアやサービスなどを検索し購入、デプロイ、管理までできる「aws marketplace」を用意している。