清水建設は、災害対策(DisastarRecovery:DR)システム再構築で、仮想化環境下で迅速にアプリケーションをバックアップできるツール「VMware vCenter Site Recovery Manager(SRM)」とユニファイドストレージ「

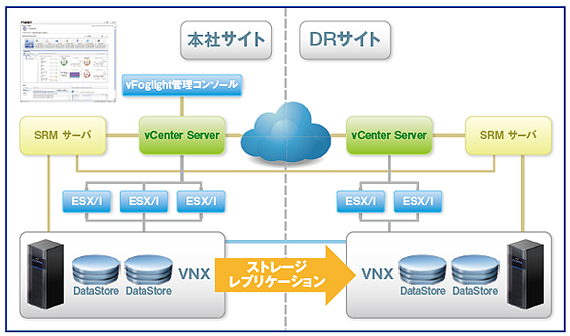

DRシステム構築と同時に、本番環境システムの状況把握や改善計画策定を効率的に行うため、仮想環境の性能を管理するツール「vFoglight」(Dell Software提供)も導入した。

清水建設では現在、プライベートクラウドを構築、約150台の業務サーバがVMware上で稼働している。それぞれのシステムに復旧の優先順位が付けられており、最も重要な業務システムは、災害発生後即時に復旧できるようにした。

DRサイトは、顧客へのサービス低下を避けるため、システム停止時間の最小化を課題としていたが、SRMとストレージを自動で移動させる機能「Storage vMotion」を併用することで、ノンストップでの移行が可能となったという。

DRサイトのシステムは平時、開発環境として有効活用しており、投資効果の最大化を図る。システムの提案と構築は、リコージャパンとリコーITソリューションズが担当した。

清水建設では、東日本大震災をきっかけとしてDRシステムの再構築に着手。同社では、大災害などの発生後はすぐに建築物の調査に着手していたが、地図システムや施工関連のシステムがダウンしていると迅速に対応できないという課題があった。同社は病院などの社会インフラ施設も数多く手がけているため、非常時のシステムの稼働維持が急務だった。

導入構成イメージ

新しいDRシステムで採用したSRMは、vSphere基盤上の仮想マシンに対し、被災時のシステム復旧を自動化しており、短時間での業務復旧が可能という。既存の仮想化基盤と同じVMwareの製品であり親和性が高く、有事の際にボタン一つでシステムを復旧できることなどが評価されている。

今回のシステムでは、SRMをシステム移行ツールとしている。DRサイト構築時にシステムの停止時間を最小化するためにSRMとStorage vMotion機能を併用し、ノンストップで移行させる。

ストレージとして、SANとNASの両方に対応するミッドレンジのユニファイドストレージであるVNXを以前から本番環境に導入していたが、SRMとの連携が可能な情報処理機能を備えているため、本番環境の従来機をDRサイトに移設し、本番環境用に最新モデルを新たに追加導入した。VNXに搭載される「FAST(Fully Automated StorageTiering)」と呼ばれる自動階層化機能を活用することで、頻繁に利用するデータは高速なソリッドステートドライブ(SSD)へ自動的に配置されるため、システムのレスポンスが飛躍的に向上しているという。

DRサイト構築と同時に、重要な業務インフラであるVMware仮想化基盤の運用監視を効率的に行えるシステムが求められ、VMware環境に最適な性能監視と容量管理機能を提供するvFoglightが採用された。システムの稼働状態やリソースの利用状況などの情報をvFoglightで取得し、現状の課題把握や将来予測に役立てているとしている。

現在VMware上で稼働する業務サーバの数は約150台だが、物理環境上で稼働中のシステムの移行も引き続き進められており、最終的な台数は350台程度に達すると見込まれている。仮想化基盤への移行を拡大することで、従来はDRの対象でなかったシステムやデータも保全する計画と説明している。