逆に言えば、セキュリティ企業にとっては商機である。自社が持つ研究所などから届く各社独自の分析情報を用いて危険度をはじき出し、企業に注意喚起をすることで、サイバー攻撃による被害から企業を救うという使命を果たそうとする。一方で、自社のビジネスにつなげていきたいとの狙いもある。

例えば、Akamaiの場合は、多数のサーバがリクエストに対してコンテンツのキャッシュを返すというCDNのインフラの特性をうまく使って攻撃を退ける。大規模なサイバー攻撃を受けても、世界各地に分散したサーバがキャッシュを返すため、本体のデータセンターには負荷が掛からない仕組みだ。

アカマイ・テクノロジーズ合同会社で最高技術責任者(CTO)を務める新村信氏

ただし、最近はCPUの処理能力に向けた攻撃だけではなく、CPU以外のリソースの枯渇を狙う方法など「新しい攻撃が増えてきている」(新村氏)という。その1つとして新村氏が挙げたのが「Slowloris(スローロリス)」。これは、ウェブサーバのApacheに不完全なリクエストヘッダを送り続けるものだという。Apacheが正常なヘッダを待つ間、偽のヘッダを送ることで接続をオープンにし続け、Apacheのプロセスをあふれさせるものと言われる。

新村氏はアカマイが持つDDoS攻撃からのサイト保護技術に自信を見せる。米ワシントンとイスラエルにあるインシデントチームと連携することで、米政府系サイトや大手ショッピングセンターなど多くのサイトを攻撃から守ってきたとのことだ。

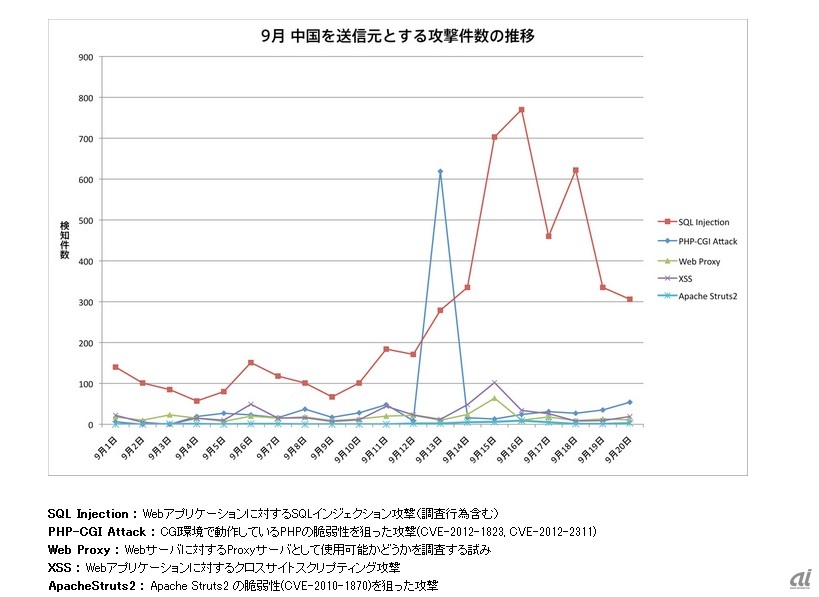

9月12日には、ラックも注意喚起をウェブサイトで呼びかけた。9月18日にかけ中国からの攻撃が急増する様子を2012年のグラフで示している。主にDoS攻撃と乗っ取りや情報窃取にもつながる、ウェブサーバの改ざんという2つの攻撃方法が考えられると指摘している。

ラックは、自社のセキュリティ監視センター「JSOC」で把握した攻撃状況の速報を、9月18日午後に発表するという。情勢次第では9月18日を待たずに具体的な注意喚起をするとしている。

2012年9月の中国を送信元とする攻撃件数の推移(出典:ラック)

IPAとJPCERT/CCも、6月から8月にかけてウェブサイト改ざん件数が急増しているとして9月6日に注意喚起している。より広い範囲の企業や組織に、適切な対処方法を考え、実施していくといった対応が求められそうだ。