いったい誰がPC時代に終止符を打とうとしているのだろうか?4者挙げるとすればAmazonとApple、Google、Microsoftになる。そんなことはどうでもいいって?いや、よくはない。

まず言っておきたいことがある。PCの販売は減少の一途をたどっている。もう増加に転ずることはない。その理由は、われわれがタブレットやスマートフォンを好んでいるからというだけではない。ほとんどのベンダーが、PCではなくクラウドベースのクローズドなアプライアンスにわれわれを移行させようと(しかもできるだけ早く)しているのだ。

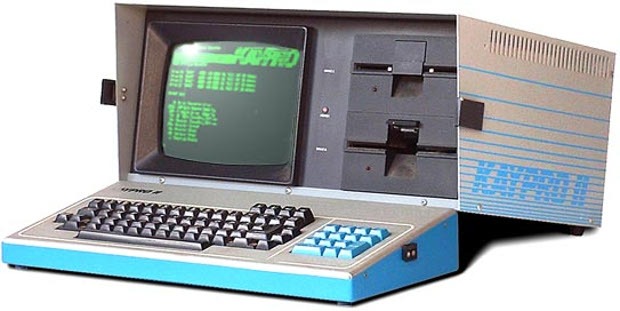

1982年発売の「Kaypro II」。これは、筆者が初めて手にした「ポータブル」なPCだ。現在の基準からすると、どの面をとってみても非力なコンピュータであるがそれでも、ベンダーや通信キャリアによって囲い込まれているデバイスとは異なり、「マイ」コンピュータと呼べるものとなっていた。

筆者がコンピュータ関係の仕事を始めた70年代後半から80年代初頭、われわれは革命のまっただ中にいた。その時筆者は、既存のコンピュータと新しいカテゴリのコンピュータという両陣営に身を置いていた。つまり、メインフレームでプログラミング技術を磨き、UNIX搭載ミニコンで管理スキルを磨きながらも、CP/Mが搭載され始めた頃のPCを愛用していたわけだ。また当時の筆者は、「大型コンピュータ」の重要性が薄れはしないものの、CP/MやDOSを搭載したPCによってもたらされた自由が世界を変革するということも理解していた。

また、筆者は世界が大きく様変わりした日付さえもしっかり覚えている。それは1981年8月12日だ。この日にIBMが「IBM PC」を発表したのだ。この時を境にコンピュータのパワーがIT部門から個人ユーザーへとシフトする流れが生み出されたのである。

次に、2013年まで時を早送りしてみると、何が見えてくるだろうか?至るところでコンピュータを目にするようになった。それらはスマートフォンのかたちでポケットに入っていたり、タブレットのかたちでハンドバッグやビジネスバッグに収納されていたり、そう、一部はPCのかたちで机の上にまだ置かれている。

しかし、その裏でパワーバランスも変わってしまったのだった。どれだけ遅く、小型のコンピュータであってもそのプロセッサは高速になり、ストレージ容量も大きくなった結果、その支配者はもはや個人でもIT部門でもなくなってしまっているのだ。できることとできないことを決める権限は、われわれがコンテンツを所有しているかどうかに関係なく、いや実際のところわれわれが「自らの」デバイスを使って100の目を持つ巨人アルゴスの目を盗んで何かできるかどうかとも関係なく、ベンダーや通信キャリアの手に渡っているというわけだ。