Teradataはプラハで現地時間4月7日、「QueryGrid」という技術を発表した。ビッグデータとスモールデータの両方を格納する複数のシステムから分析データを抽出することが狙いだ。

当地で開催されたTeradata Universeカンファレンスで、TeradataはInternet of Things(モノのインターネット)に関わるサポートが組み込まれた同社の最新データベースとともに、新バージョンのデータウェアハウスアプライアンス「Teradata Active Enterprise Data Warehouse (EDW) 6750」とQueryGridを発表した。

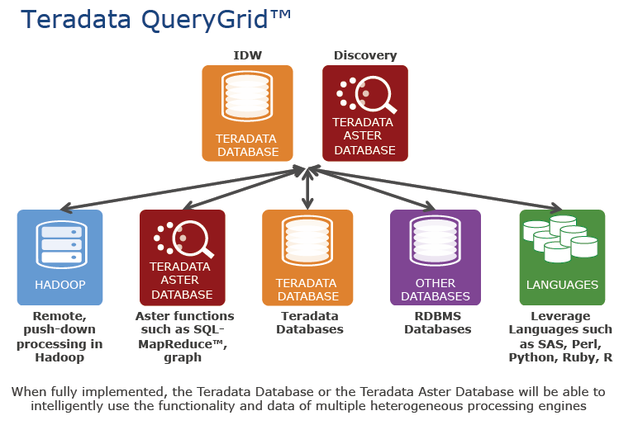

この中で、Teradataの顧客が最も興味を持っているのはおそらくQueryGridだろう。Teradata Labs社長のScott Gnau氏の説明によると、QueryGridは同社が次世代のデータアーキテクチャと考えているモデルの一部であり、このアーキテクチャは、従来のデータウェアハウジングとトランザクション分析を、ビッグデータおよびHadoopクラスタと統合するものだという。

Gnau氏は、「われわれは解析を担当し、それを1つのワークフローの中で、クエリを含むウェブのログデータのようなものに展開したい」と述べた。典型的なユースケースとしては、生涯価値の最も高い顧客が企業のウェブサイトとどのようにやりとりしているかを、QueryGridを使用して抽出することが挙げられる。

Gnau氏はさらに、顧客は結果的にデータがどこに保管され、どこで処理されようと気にすることはないが、それらすべてから洞察を得たいと考えていると述べた。QueryGridに期待できることは、多くの企業が持つSQLデータベースのスキルを活用でき、データをあちこち移動させずに、これまでの投資を使って抽出できるという点だ。

QueryGridの背景にある取り組みは、Teradataで現在進められている、中核事業であるデータウェアハウス間のギャップをビッグデータによって埋めようとする動きの1つだ。これは分析のワークロードを要する可能性が高い。

この目標に向けて、同社の最新データベース「Teradata 15」では、さまざまなマシンデータに加えて、3次元の地理空間分析などのサポートが追加されている。また、Teradata 15では、マシンから取得する情報に使われているJSONデータ型や、PerlやPythonなどの言語もサポートされる予定だ。Teradataは開発者にとって魅力的な存在になりたい、というのが主なメッセージとなっている。

そして、最後にTeradataが発表したのがEDW 6750システムだ。これは、前バージョンの8倍ものメモリ容量を備え、SSDのフラッシュメモリをさらに多く搭載し、応答時間の高速化を実現している。

全体として、TeradataのQueryGridには期待できそうだ。ただし、同社は厳しい競争にさらされており、データウェアハウス市場は流動的だ。

この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。