エンタープライズモバイルは企業を再設計する--デロイトトーマツ千葉氏

「モバイルを導入することは企業変革の入り口だ。単にデバイスを導入して終わりというつもりでいるとまず間違いなく失敗する。モバイルで何をしたいのか、何を変えたいのかを明確にして取り組むことが重要。“ポストデジタル”時代に向けて、IT部門が果たすべき役割はとても大きい」

千葉友範氏

デロイト トーマツ コンサルティング

テクノロジー メディア テレコミュニケーションズマネジャー

基調講演に登壇したのは、ZDNet Japanで「エンタープライズモバイルの時代」を連載するデロイト トーマツ コンサルティングのテクノロジー メディア テレコミュニケーションズマネジャー 千葉友範氏だ。千葉氏は、企業変革という観点から、エンタープライズモバイルの最新動向、よくある失敗のパターン、成功のためのポイントを解説した。

多くの企業は、デジタル化を旗印にさまざまなIT製品やサービスの導入を進めてきたが、必ずしも成功裡に終わったわけではない。エンタープライズモバイルで言えば、iPadなどのモバイルデバイスを導入してみたものの、PCやスマートフォンとの使い分けができず、ほとんど使われなくなったというケースが多く見られた。千葉氏は、そのようにムダな投資に終わる理由に触れながら、これからのポストデジタル時代への企業のアプローチについて解説した。

まず、エンタープライズモバイルの最新動向として、意外な見解を披露した。それは、スマートデバイスは注目度が高く、出荷台数は今後も増え続けるものの、実際の稼働率は相対的に低下していくというもの。実際、タブレットの出荷台数は2013年は法人84万台、個人677万台だったものが、2016年には法人140万台、個人1370万台へと倍増する見込みだ。

導入企業は、情報通信系や金融系を中心に、製造業、サービス業、運輸業へと広がっている。期待する効果は、業務効率化や情報共有だけでなく、顧客満足度やサービス品質向上といった付加価値型にシフトしてきている。とはいえ、これだけ注目されているにもかかわらず、社員の満足度は決して高くない。そこに注目すべきだという。

「2012年の調査では、『非常に満足している』と『満足している』を合わせると60%近くになる。ただ、『どちらとも言えない』は30%近くあり、『不満である』も急増している。これは、出荷台数は堅調に増加するものの、実際にアクティベートされ利用されるデバイスはむしろ減っていくということ。スマートデバイスは幻滅期に突入しはじめている」(千葉氏)

講演資料より。「スマートデバイスは幻滅期へと突入しはじめている」(千葉氏)

何が起こっているのか。背景にあるのは「従業員の犠牲と孤立」だ。モバイルデバイスの導入によって、理屈の上では24時間365日働くことも可能になった。いつどこにいても、上司からのオーダーや顧客からの問い合わせに「即レス」できる。しかし、それによって働き過ぎの状況が生まれている。

1日の労働時間(一日平均の有償労働時間)は9.74時間と先進国のなかでダントツである一方、労働生産性(1人あたりGDP:国内総生産)は1990年代に世界8位だったものが年々低下し、2012年には18位にまで落ち込んだ。「効率よく働くためにエンタープライズモバイルを導入したはずだったのに、実態はWork Harderになってしまった」(同氏)というわけだ。

従業員の心理にまで踏み込むと、問題はさらに深刻になる。トーマツの調査では、エンタープライズモバイルといいながら、PCを持ち出し禁止にしている企業は実に71%に達している。また、事業部門や部署ごとに異なるモバイル環境が導入された結果、本来目標にしていた情報の共有や同期がうまくできないケースも少なくない。

そんな中、コンシューマー向けの使いやすいテクノロジーが台頭し、それを仕事で使おうとする社員が増えてきた。いわゆるシャドーITの問題だ。

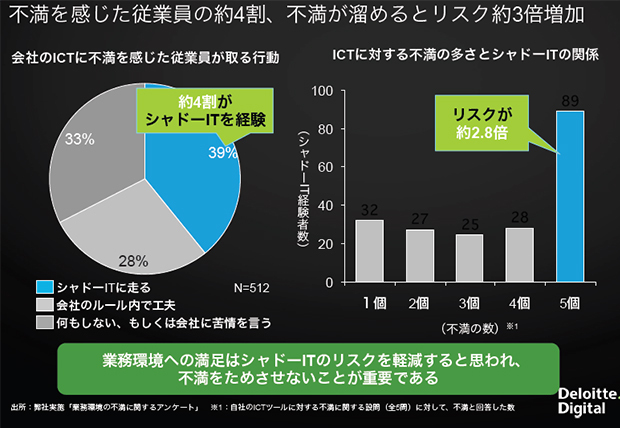

「エンタープラズモバイルは、ユーザーにとって使いにくい環境になってしまった。会社のICTに不満を感じた従業員は何をするか。調査の結果わかったのは、不満の数が5個になると、堰を切ったようにシャドーITになだれこむということ。シャドーITの経験者は約4割、不満を溜め込むことでリスクは約2.8倍になる」(同氏)

シャドーIT経験者は約4割。不満が溜まるとリスクは約3倍に

エンタープラズモバイルの導入は、どうすれば成功裏に進めることができるのか。まず押さえるべきは、ユーザーのメリットだ。何を解決するために導入するのかをはっきりさせておかないと、手段が目的化してしまうという。何を解決するかという視点で、モバイルの用途を見ると、大きく、「情報共有」「負荷軽減(業務効率化)」「ナレッジ管理(教育重点)」「販売力強化(コンサルティング強化)」の4つのモデルに分けられるという。

情報共有モデルは、モバイルでメールやスケジューラーなどを使うケースで、採用企業数としては最も多い。また、負荷軽減モデルは、営業や受発注の支援ツールとして利用するケース、ナレッジ管理モデルは、タブレット上で教育や研修を行うケース、販売力強化モデルは、店頭での接客などで利用するケースとなる。

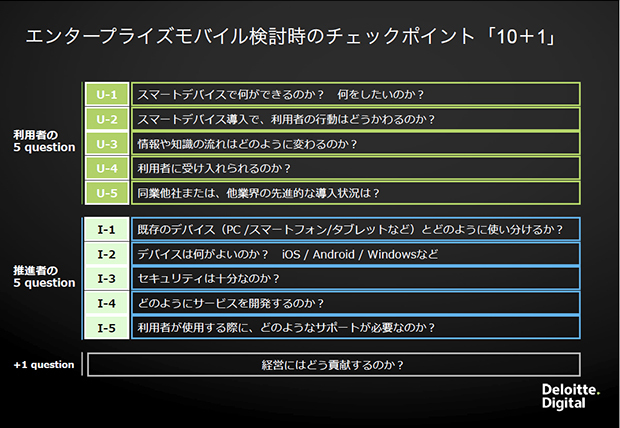

「この4つのモデルのうち、何にフォーカスして導入するかを検討すべき。すべてを一度に達成しようとしても失敗するので、段階的に発展させていくことが大切。何ができるのか、何を変えるのかを明確にしてほしい」と千葉氏。その注意点を10+1でまとめたのが、下図だ。ユーザーのメリットにフォーカスした質問5件と、推進者(IT部門/総務部門/人事部門など)のメリットにフォーカスした質問5件、さらに、経営への貢献で構成されている。これにより、取り組みの目的や意識を明確化していくわけだ。

エンタープライズモバイル検討時のチェックポイント「10+1」

また、エンタープライズモバイル検討時に落とし穴になる点としては、セキュリティ、稼働管理などの人事/労務の問題、働き方が変わることへの心理的抵抗という3点を挙げた。セキュリティでは、使い勝手をよくしなけれぱシャドーIT化することや、BYODへの対応などを検討していく必要がある。

人事/労務では、稼働状況の管理や残業の扱い、公私分計などへの対応、心理的抵抗については、コミュニケーション不足から自分が正当に評価されているかどうか不安になることへの対応などが必要だ。そうした意味では、ITだけでなく、ファシリティ、人事制度、評価制度、業務設計といったグランドデザイン設計とロードマップに沿った導入が重要になるという。

そのうえで千葉氏は、「ITのコンシューマライゼーションにより、ユーザーはIT活用の便利さを知ってしまった。ユーザーはもはや後戻りできない。それなのに、既存の企業情報システムは、モバイルへの安易な取り組みによりスパゲティ化しはじめている。そこで改めて鍵となる存在がIT部門だ。エンタープライズモバイルの導入はIT部門自らの変革の好機だととらえて、取り組みを進めてほしい。デジタルバリューシフトを支えるのはIT部門しかいない」と強調した。