それぞれ異なるセルフサービスBI製品

前回述べたように、BI製品市場ではセルフサービスBI製品が主流になりつつある。セルサービスBI製品はいずれも従来のBI製品に比べて操作が簡単で、データの視覚化機能が強化されている。

インメモリ処理によって処理速度が速く、データ分析の専門家ではない、業務担当者自身でもデータ分析ができるように工夫されている。しかし、実際は製品ごとに特長があり、得手不得手が存在する。

では、いくつかの製品を例に、違いを見てみよう。

Tableau、QlikView、SAS Visual Analyticsそれぞれの特徴

Tableauの特徴は高度な視覚化にある。それを支えているのはVizQLという独自のクエリ言語で、ユーザーによるGUI操作をデータベースクエリに変換した後、その応答をグラフィックで表現する。

製品はTableau DesktopとTableau Serverの2つの製品で構成されているが、基本的な処理はDesktopで行われ、ServerはDesktopで作成された結果を複数のDesktopユーザー間で利用するための共有ストレージ機能が中心となる。

つまり、Tableauは個々のユーザーが各自でデータを視覚化することで情報を得ることに主眼を置いた製品と言える。

次に、QlikViewであるが、この製品の特長はデータ間の関係性を一元的に管理することでデータ探索を可能とする独自の連想技術にある。連想技術では個々のデータソースからQlikView Serverにロードされる時点でそれぞれ単一のカラムに統合され、カラム間の関係付けが行われる。

その結果、ユーザーは自分が利用している以外のデータやカラム間の関係性を探索によって見つけ出すことが可能となる。基本的な処理はサーバで行われ、各クライアントは表示機能が中心となる。つまり、QlikViewは組織内でのデータの関連性を一元管理することで、データ探索によってデータから情報を見出すことを得意とする。

SAS Visual Analyticsは、ツールというよりもプラットフォームと言える製品である。もちろん、セルフサービスBIとしての基本的な機能である、操作性の良さ、データ視覚化、インメモリによる高速処理を備えている。 だが、Tableau、QlikViewの2製品が、より高度なデータ分析機能を利用する場合にはR言語などのサードパーティ製品を必要とするのに比べ、SAS Visual Analyticsでは統計分析のスキルを持たないビジネスユーザー自身で相関分析、時系列予測、ディシジョンツリーによるセグメンテーションなどによる分析が可能。さらに、自社のSAS Visual Statistics製品をアドオンすることにより、本格的な予測モデリングの実施も可能である。

SAS Visual Analyticsもサーバ側で処理を実行するが、サーバはインメモリ処理だけでなく、並列分散処理機能も装備しており、大規模データ量に対するスケーラビリティーも備えている。課金形態もクライアント単位ではなく、サーバ単位となっており、業務担当者からデータサイエンティストまでのあらゆる利用者が必要とするさまざまなデータ分析業務を全社レベルで網羅することを可能とする製品と言える。

このように、セルフサービスBI製品といっても、製品ごとに異なった特徴があることから、自社のニーズに応じた製品選定を行うべきである。

普及によって変化してきたセルフサービスBIに対する選定項目

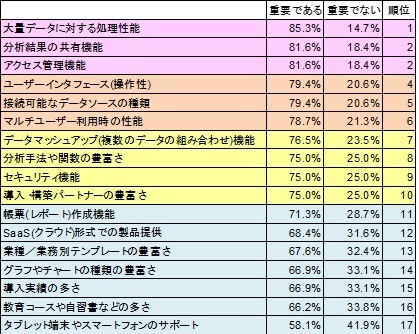

図1は、ITRが2015年12月に実施したアンケート調査にて、セルフサービスBIツールを導入する際にどのような事項を重視するかの調査結果を示したものである。重要であると回答した割合が最も高かったのは「大量データに対する処理性能」(85.3%)で、「分析結果の共有機能」と「アクセス管理機能」(81.6%)が同率で2位となった。

過去の調査では、BI製品では「ユーザーインタフェース(操作性)」に関する項目や「接続可能なデータソースの種類」や、さらにセルフサービスBIツールでは「グラフやチャートの種類の豊富さ」などが、選定時に重視する項目として上位にあがっていたが、今回の調査では異なる結果となった。

図1 重視する選定項目 出典:ITR(2015年12月調査)

これは、当初は表計算ソフトの代替品として従来型BIツールからダウンロードしたデータに手持ちのデータを加えた二次加工を行う程度の利用であった。

だが、セルフサービスBIツールを導入して自らデータを分析できるようになった利用者が、データからビジネスに有用な情報が得られることを知り、次第に社内にあるさまざまなデータを直接利用してみたいと考えるようになったことで、セルフサービスBIツールへの要求が変化してきたと考えられる。

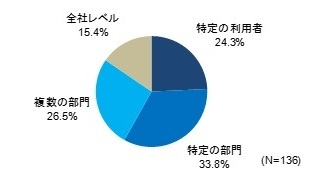

図2は、セルフサービスBIツールの利用範囲を問うた結果である。最も割合が高かったのは「特定の部門」(33.8%)であった。次いで「複数の部門」(26.5%)、「特定の利用者」(24.3%)の順となり、「全社レベル」との回答割合は15.4%であった。

部門経費で決済できる規模からのスタートが多い

最近ではSaaS版を利用することで部門経費でも決済可能な金額から始められたり、利用できるデータ量などの制限はあるが、単体PC版なら無料で利用できる製品もある。

初めは数人の小規模な単位での利用や特定部門の試験的な導入から始める場合が多いが、その後、多くの場合その有用性が認知されることで、次第に企業内での利用範囲は特定の利用者から特定の部門へ、さらに複数の部門から全社レベルへと拡大する傾向にある。

今後の製品選定おける注意点

図2 セルフサービスBIツールの利用範囲 出典:ITR(2015年12月調査)

今後、企業は抱えているビジネス課題を解決するために、これまで以上にデータ活用を重視しなければならない。したがって、データを重要な経営資源と位置づけ、データ活用力を高めるために、最適なセルフサービスBI製品を選定することが求められる。

しかし、これまで多くの企業はBIツールを導入しても、十分にデータをビジネスに活用することができなかった。BIツールは本来、ユーザー自らがデータを分析し意思決定のための情報を得るツールであったが、実際は操作性が悪く、利用者自身で新たなデータや分析軸を加えたり変更したりすることができず、IT部門などが事前に作成した定型のレポーティングにしか活用されてこなかった。

したがって、優れた操作性によって、利用者がIT部門に頼らず、自らデータ分析に対する試行錯誤を行うことを可能としたセルフサービスBIは、データ活用を推進するための柱であるツール環境と情報リテラシの向上に大きく貢献したと言える。

セルサービスBIは、既存BIツールを補完するものから、企業でのデータ分析の主力ツールへと進化を遂げ始めた。今後、セルフサービスBIは個人や小規模なグループで利用するだけでなく、全社レベルでの利用することを想定したものでなければならない。

これまでのように操作性や表現力の高さをだけを重視するだけでなく、データ量の増加に伴うスケーラブルな処理性能、グラフやチャートといいた分析結果の共有機能、セキュリティやコンプライアンスの維持と効率的な利用を可能とする統合的なアクセス管理機能を重要視するべきである。

今後、セルフサービスBIツールの採用を検討する際、これまでのレポートが少しでもお役に立てれば幸いである。