Microsoftはアジア太平洋地域(APAC)を統括するシンガポールでサイバーセキュリティに関するメディア向け勉強会「Microsoft Cyber Trust Experience 2017」を6月21日に開催した。

Cyber Trust Experience 2017は、Microsoftシンガポールオフィス内で開催。日本をはじめ、マレーシア、韓国、ベトナム、インドネシア、フィリピン、スリランカ、バングラデシュ、香港などの記者約20人が参加した

モバイルデバイスの急速な普及やクラウドへの移行が進むアジア諸国。IT投資は継続的に増加している反面、サイバーセキュリティ対策は“二の次”になっている。シンガポール国立大学計算機工学科で准教授を務めるBiplab Sikdar氏は「残念ながらアジア諸国におけるソフトウェアの著作権侵害の多さは世界的認識だ」と指摘する。

同大学の研究グループが2016年に調査したところ、調査対象となったPCの3分の1に、1つ以上の非正規ソフトウェアがインストールされていたという。Sikdar氏は「非正規ソフトウェアには、ほぼ100%マルウェアが潜んでいる。企業ユーザーの場合、こうしたソフトの利用を続けていれば、自らがサイバー攻撃の被害者になるだけでなく、顧客に対しても悪影響を及ぼす」と警鐘を鳴らした。

APAC最高サイバーセキュリティアドバイザー Michael Montoya氏

こうした状況下、Microsoftではセキュリティ対策の強化に注力している。APACの最高サイバーセキュリティアドバイザーを務めるMichael Montoya氏は、サイバー攻撃の最新動向ととともに、企業におけるセキュリティ対策について説明した。

Montoya氏は最近のサイバー攻撃の傾向として「金銭盗取を目的とした攻撃の巧妙化」と「国家単位規模のサイバー攻撃の活発化」、さらに「資金力も技術力も備えたサイバーテロリストの台頭」を挙げる。同時に攻撃技術の進化も目覚ましく、不正アクセスの痕跡を消すアンチフォレンジック攻撃や非マルウェア攻撃が増加しているという。

非マルウェア攻撃とは、Windowsの標準機能である「PowerShell」や「WMI(Windows Management Instrumentation)」といった正規のユーティリティを使って、悪質なコードをダウンロードさせる攻撃である。標準機能が動作するだけなので、セキュリティ対策ツールが検知しにくいのが特徴だ。

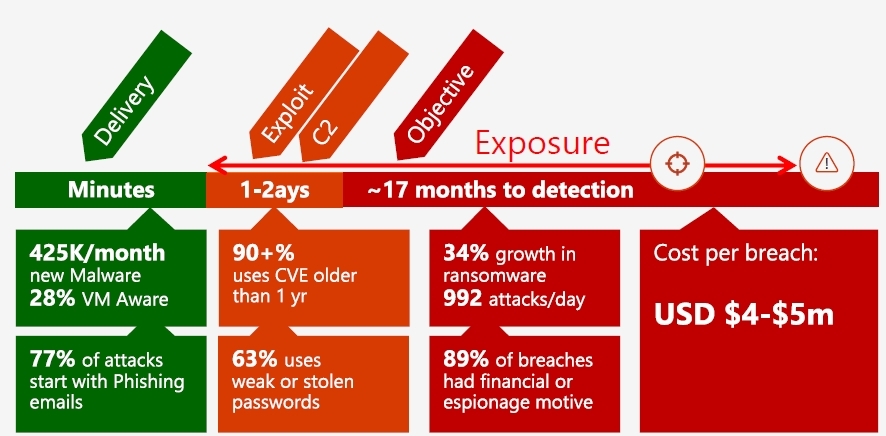

数値で見るサイバー攻撃現状。攻撃目的の89%はスパイ活動、もしくは金銭の盗取だ(出典:Microsoft)

Montoya氏は、直近四半期の調査結果として、1カ月間に確認されたマルウェアが42万5000に上り、そのうち28%が新種であること、90%以上のユーザーが1年以上前に配布されたセキュリティパッチを適用していないこと、さらに、1日の平均攻撃回数は992回で、ランサムウェアの増加率は前年四半期比で34%増であることを紹介。そのうえで、サイバー攻撃に対峙するためには、「Cyber Hygiene(サイバーハイジーン/サイバー衛生)」の観点が必要であると説いた。

サイバーハイジーンとは「サイバー空間を衛生的で健康に保つこと」を包括的に表現した言葉だ。具体的には、個々のユーザーが“ウイルス”に感染しないよう心がけ、セキュリティ確保に努める行動を指す。

「攻撃の77%は、フィッシングメールから始まる。そして侵入に成功した攻撃者が最初に実行するのは、『パスワード』『銀行』『アカウント』『利益』といったキーワードでメールを検索し、情報を盗取することだ。しかし、フィッシングは個々のユーザーが気を付けていれば、感染リスクは低減できる。ユーザーは自分が『ヒューマンファイアウォール』であることを自覚する必要がある。それがサイバーハイジーンの第一歩だ」(Montoya氏)

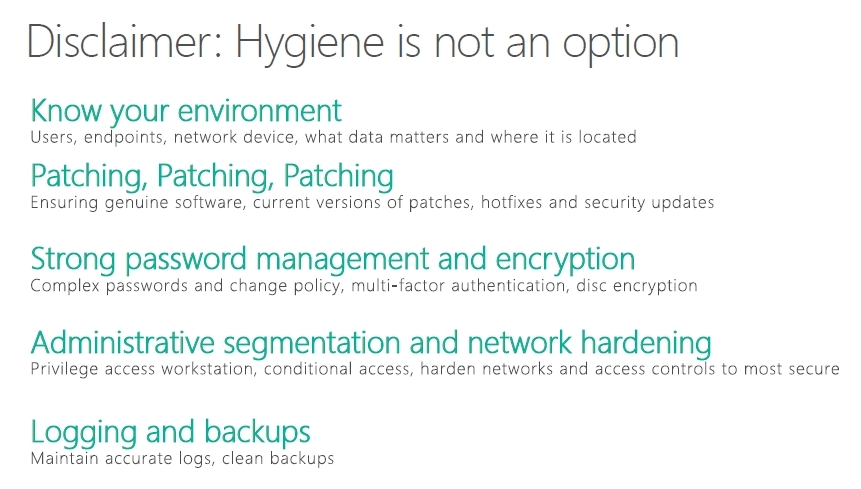

サイバーハイジーンを実現するための5項目。「システム環境を把握する」「とにかく最新パッチを適用する」「強固なパスワードと管理ポリシー/暗号化の徹底」「アクセス権限/ネットワーク権限の徹底」「ログの取得とバックアップ」を挙げている(出典:Microsoft)

サイバーハイジーンを実現するためには、自社のシステム環境を理解し、「どこに」「どんな情報があり」「どのような状態」なのかを把握することが大切だという。同氏は「そのうえで、最新のセキュリティパッチを適用し、強固なパスワードと暗号化技術を使うこと。さらに、管理者権限を明確化し、情報やネットワークに対してアクセス制御したり、定期的にバックアップしたりする必要がある」と訴えた。