レッドハットが10月20日に都内で開催したプライベートイベント「RED HAT FORUM TOKYO 2017」に合わせ、米Red Hat 社長兼最高経営責任者(CEO)のJim Whitehurst氏および製品/テクノロジ分野を率いる上級副社長のPaul Cormier氏が来日し、オープンソースソフトウェアや企業のデジタル変革における現状を説明した。

Red Hat 社長兼CEOのJim Whitehurst氏

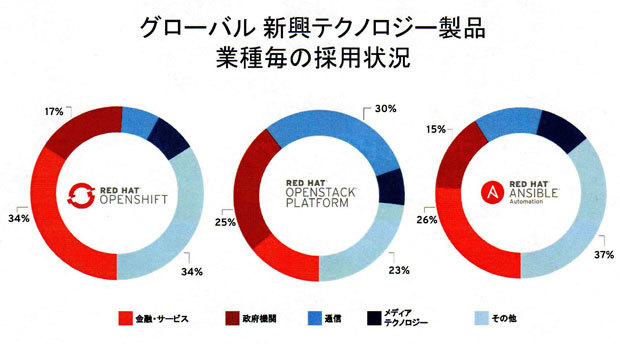

Whitehurst氏は、Red Hatが「新たなイノベーション」と位置付ける新規製品の業種別売上データから市況の変化を語った。同社はLinuxディストリビューションのサブスクリプション・ライセンス販売を中核として成長を続けていると同時に、Linux上で稼働するさまざまなミドルウェア製品の充実にも力を入れている。特に最近、注目を集めているのがコンテナプラットフォーム「Red Hat OpenShift」、クラウド管理「Red Hat OpenStack Platform」、運用管理自動化「Red Hat Ansible」の3製品である。

同氏が紹介した業種ごとの採用状況では、製品それぞれで特徴的な比率を示してはいるが、とりわけ同氏が強調したのは、「その他」に分類される一般企業/産業だ。

いわゆる「アーリー・アダプター」として、金融や政府官公庁、通信/メディアといった業界は、新しいテクノロジの導入に積極的で、オープンソースソフトウェア(OSS)の活用もこうした分野から拡大していった経緯がある。こうした業界以外でOSSの採用が拡大しているということは、すなわちLinuxを始めとするOSSの活用が既に常識化しつつあり、ごく当たり前のこととして受容されるに至ったと考えられる。

新興テクノロジ製品の業種ごとの採用状況

かつての同氏のスピーチでは、「Linuxがいつ商用UNIX/Windowsを上回るシェアを達成するか」が定番のテーマだった。このことを思い出すと、時代が完全に変わったことが理解できる。

続いてCormier氏が、同社の製品・テクノロジ戦略について説明した。同氏は、「Red Hatのテクノロジビジョンは、『オープン・ハイブリッド・クラウド』の実現である」と明確に位置付けた。さらには、この数年で同社が実施した買収も全てこのビジョンに基づき、“必要なピース”をそろえることを意図したもので、「現在は必要な要素がほぼそろった状況だ」と語った。

Red Hat 上級副社長/製品・テクノロジ部門社長のPaul Cormier氏

Cormier氏によれば、このビジョンはRed Hatの創業以来一貫したコンセプトに沿ったものだと言う。それは、「ロックインからの解放=オープン」という考え方がベースにある。同社の創業当時、商用UNIXは各社専用のハードウェア上で稼働する独自実装のOSとして提供され、アプリケーションの互換性も無かったことから、ベンダーロックインが当たり前の環境だった。

それに対し、Linuxはコモディティ化したx86サーバで稼働することでハードウェアのロックインを回避できる環境を提供した。同様に、ハイブリッドクラウド/マルチクラウド時代を念頭に、特定のクラウド環境にロックインされないようなオープンな環境を実現することが、現在の同社のビジョンだという訳だ。

レッドハット代表取締役社長の望月弘一氏

ここで重要な役割を担うのが、「コンテナ」技術だ。Cormier氏は「コンテナは仮想化技術と見るべきではなく、Linuxの新たな提供形態だ」と言う。コンテナという技術自体はLinux特有ではないが、実際に活用されているコンテナは、ほぼ全てが「Linux環境上で稼働するアプリケーションのパッケージ」であり、Linuxアプリケーションにさらに高度なポータビリティ(=オープン性)を与えるものと理解できる。今後数年は、コンテナおよびその周辺分野が同社のビジネスの中でも重要なポジションに位置付けられることは間違いなさそうだ。

また、日本法人代表取締役社長の望月弘一氏は、2018年度の事業目標として「オープンソースによるデジタルトランスフォーメーションでお客様のビジネスイノベーションへ貢献」することを挙げた。