EMCジャパンは6月22日、Dell TechnologiesグループでIaaS事業を手がけるVirtustreamの説明会を開いた。説明会の目的は、「日本では知名度がほんどないようなので」(同社広報)という“意外な”理由だったが、競合IaaSとの違いを中心に事業概要を紹介した。

Dell Technologiesには、ハードウェアなどのDellやEMC、仮想化のVMware、セキュリティのRSAやSecureWorks、開発基盤のPivotalが主要ブランドとしてある。Virtustream事業本部の冨永健氏は、最も新しい7つの目のブランドがVirtustreamだと、Dell Technologiesでの位置付けを説明した。元のVirtustreamは、2009年に独立企業として設立され、2015年にEMCが買収した。主要顧客には、Coca-Colaや穀物生産大手のCargillなどがあるという。

Dell Technologiesの主要ブランドの位置付け。VirtustreamはIaaSに当たるという

同時期に国内では、伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)が、同社のクラウドサービスにおける基盤管理ソフトとしてVirtustreamの製品を採用。2017年にEMCジャパンでVirtustream事業本部が設立され、東京と大阪にデータセンターを開設した。また、NTTコミュニケーションズ(NTT Com)もクラウドサービスでのVirtustreamの採用を発表している。

CTCやNTT Comとの協業発表では、主にSAP製品を基幹業務システムで採用する企業のクラウド化が焦点にあてられていた。冨永氏によれば、同社のIaaS上でSAPシステムを稼働させている顧客は250社以上あり、1000以上の移行プロジェクトを担当した実績があるという。同氏は、「SAPのみというわけではないが、SAPに強いクラウドという専門性はある」と話した。

説明会に出席した記者からは、「Dell TechnologiesがIaaSを提供しているというイメージが乏しいのかもしれないが、その意義は何か」という質問が挙がった。Dell Technologiesとしては、VMwareが一時期、「vCloud Air」と呼ばれるIaaSを国内でも提供していたが、既に終了。現在は、その役割をVirtustreamが担う。

冨永氏は、同社が「Vblock」を中核とするDell Technologiesの製品群でIaaSを提供している点が特徴だと回答。「顧客企業が使っているコンポーネントとほぼ同じ環境なので、そのままクラウドに移行できるし、クラウドから離れることもできる」と話す。Virtustreamであれば、顧客はクラウドベンダーに“ロックイン”されにくいという意義を説明した。

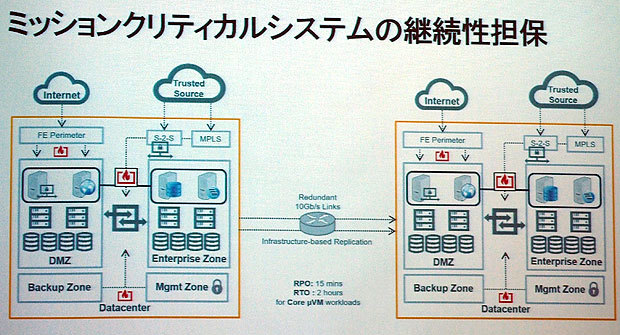

データセンターの構成イメージ。企業では“当たり前”という構成を踏襲している点を打ち出すことで、安定稼働が求められるシステムニーズを満たせるとしている

冨永氏によれば具体的には、企業のITシステムがITILベースの手法で構築されるスケールアップ型のアーキテクチャであり、Virtustreamのサービス基盤もこうした“当たり前”のインフラ構成をほぼ同じ形で踏襲しているという。

一方で多くの競合他社は、スケールメリットを生かした低価格のサービスを提供するために、分散型のスケールアウトのアーキテクチャを採用している。従来の企業のITシステムとは異なり、一部大手では独自仕様のサーバなども多用していることから、独自の利用スタイルがある。それ故に、顧客がいったん利用を始めてしまうと、そこから中々離れられないという。

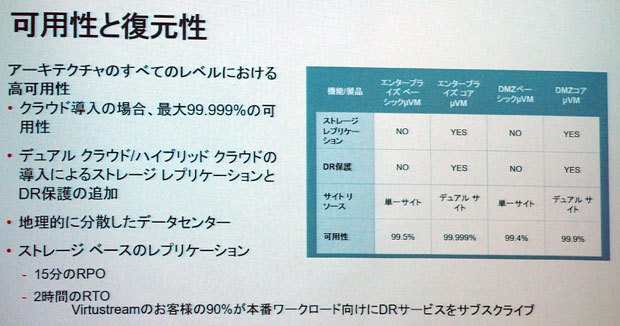

また冨永氏は、同社がERPなどの“伝統的な”ITシステムを対象としていることから、高可用性を確保するために、同一の地域に必ず複数のデータセンターを確保していると説明。サービス内容によって可用性のSLAは異なるが、ディザスタリカバリを含む企業向けプランでは、99.999%になるとしている。

主なサービスメニューにおける可用性のSLA

料金体系についても、多くのサービスが時間当たりの従量課金を主流としているのに対し、同社では「μVM(マイクロVM)」と呼ぶ、独自のシステムリソース単位を規定し、この単位を基準にユーザーが実際に消費したリソース量に応じた従量課金を採用する。一般的なIaaSでは、例えばシステム利用の少ない夜間にサーバを停止するといった利用スタイルだが、「Virtustreamが預かるシステムは基本的に常時稼働しているので、停止するというケースがない。実際の利用状況に基づくのでコストを最適化できる」(冨永氏)

既にコモディディ化したと言われているIaaSで、同社は後発に当たるとし、説明会では新しいサービスや機能などの紹介が一切行われず、大半が上述の事業概要の説明に費やされる“意外な”内容となった。冨永氏は、競合のIaaSが膨大な“部品”をユーザーに提供し、ユーザーがそれらを自在に組み上げて運用するのに対し、同社は“完成品”をユーザーに提供して、ユーザーはそれを使うだけという、利用モデルの違いを強調し、国内でも本格化している基幹系システムのクラウド化の需要を獲得したいとしている。

(記事修正のお知らせ)初出時に事業部名およびお名前に誤りがありました。お詫びいたします。