パナソニックは、新規事業創出に向けた取り組みの一つとしてカメラ付きエッジコンピュータ「Vieureka」を使ったプロジェクトを展開しており、そのパートナーにアマゾン ウェブ サービス(AWS)を選定している。AWSが11月26~29日に米国ラスベガスで開催した年次イベント「re:Invent 2018」でプロジェクト責任者を務める宮崎秋弘氏に話を聞いた。

Vieurekaのプロジェクトは、IPカメラや画像認識処理エンジンを搭載する手のひらサイズのコンピュータ端末「Vieureka Camera」と、データ分析やレポーティングなどの機能を提供するクラウドサービスを組み合わせた取り組みだ。カメラから取得される画像や動画のデータはサイズが非常に重く、ネットワーク経由でクラウドへ随時転送し、処理を行うのでは帯域もコストも非常に大きな負荷となる。そこで現場側のコンピュータで認識処理を実行し、その結果となる軽量なメタデータだけをクラウドに転送、活用していく仕組みとなる。

パナソニック ビジネスイノベーション本部 PaN/VieurekaプロジェクトCEOの宮崎秋弘氏。手にしているのが「Vieureka Camera」だ

現在は、九州を中心に大型店舗を展開するトライアルカンパニーなど複数の企業と実用化を進めている。トライアルカンパニーのケースでは、さまざまな店舗に数十~数百台規模のVieureka Cameraを設置し、来店客や店内での動きを撮影(取り組みを来店客に告知)、画像認識で性別や年代、表情などを判定し、動きの時系列データとともにクラウド側で解析している。なお、撮影画像は端末での認識処理後に消去しており、クラウド側に送るデータも個人を特定できない内容のため、プライバシーのリスクに対応しているという。

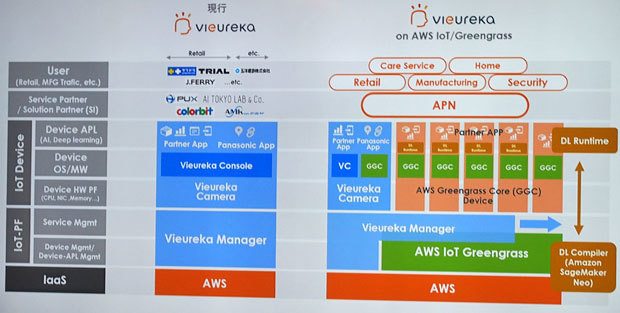

クラウドのIaaSにAWSを採用しており、パナソニックはIaaS上で展開するプラットフォームサービスの提供に注力する。プラットフォームの役割はVieureka Cameraの制御や管理、ユーザーの目的に応じたアプリケーション(画像認識など)の提供やデータ解析、レポーティングといった機能になる。宮崎氏によれば、SDK(ソフトウェア開発キット)も提供しておりパートナーが独自にVieurekaのプラットフォームで利用可能なアプリケーションを開発、提供できるほか、Vieureka Cameraの仕様も公開しており、サードパーティーがVieurekaに接続可能な端末を独自開発することもできる。

戦後から2000年代初頭まで日本を代表する家電メーカーだった同社は、2000年半ば以降の海外メーカーの台頭を受け、法人顧客向けビジネス(B2B)を主軸とする事業構造の大掛かりな転換を決断した。「当社がこの先の100年を担う企業となるため、家電で培ったリアルな世界とサイバーの世界がつながる領域に注目し、“モノ”から“コト”を提供する変革を進めている」(宮崎氏)

カメラと画像処理ができるエッジコンピュータ機器とクラウドを組み合わせたプラットフォームサービスの事業化を推進している

Vieurekaでは、特に画像や映像のデータ活用にフォーカスしている。もともと法人向け事業では、テレビや映画などのプロフェッショナル向け機器(カメラや映像制作システム)やIP監視カメラシステムなどに強みがあり、家電でもデジタルカメラ「Lumix」などでシェアを獲得していた。画像認識など動画像処理に関する高度なソフトウェア技術資産を保有しているためだ。

しかし、メーカーとして端末の開発や製造、販売で市場を囲い込むようなことはせず、プラットフォームサービスに徹している点が従来とは大きく異なる。映像で来店客の動線を解析するといったソリューションもIT分野では決して目新しいものではない。Vieurekaの“キモ”を宮崎氏は、「従来に比べて、情報を取得できる端末の規模が非常に巨大であり、クラウドの仕組みによってサービスやアプリケーションをどんどんアップデートしていける点が全く異なる」と語る。

というのも、監視カメラシステムは基本的にクローズドなネットワークやハードウェアで構成され、導入や設置、運用に一定規模のコストを伴うことから、企業や組織が手軽に利用するというものではなかった。ところが、2000年代中盤以降のカメラ機器のIP化や高性能化に伴って端末側の処理能力が高まる。汎用チップなどで構成されるVieureka Cameraの値段は「以前より桁が1つ小さいくらい」(宮崎氏)と安価で大規模導入がしやすく、クラウドとの組み合わせも容易になったため、事業化への展望が一気に開けてきた。

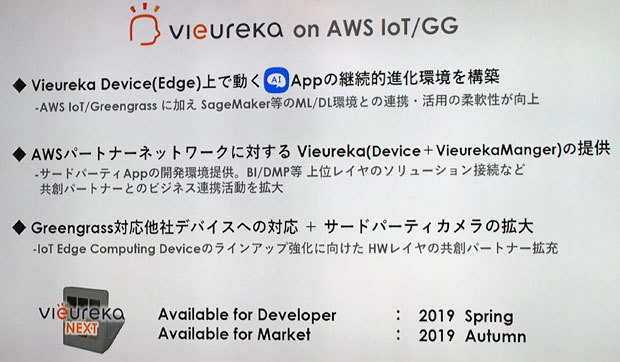

AWSを採用した当初の理由は、Vieurekaサービスの「インフラの自前主義」をやめ、プラットフォーム開発に自社の人材リソースを集中させるためだった。現在ではパートナー関係となり、今後はVieureka Cameraの次期モデルからクラウド連携を本格化させる。まずはAWSが2016年に提供を開始したIoT向けサービス「AWS Greengrass」に対応し、2017年に発表された機械学習推論実行の「AWS Greengrass ML Inference」、re:Invent 2018で発表した深層学習サービス「Amazon SageMaker Neo」と、画像データなどへのラベル付けを機械学習で自動的に行う「Amazon SageMaker Ground Truth」の採用を決めている。

現在はAWSのインフラサービスを使うだけだが、機械学習系技術のサービスを中心に採用を拡大させてソリューション開発を促進する

今後は、こうしたサービスを活用してパートナーによる高度なアプリケーションやデータサービスの拡充を図り、本格的な事業展開の道筋を探る。画像や映像データのソリューション領域は広大で、直近では上記の店舗映像解析を活用したサプライチェーン最適化などのサービスが期待される。「このビジネスを“0”から“1”にしたので、これからは“100”にしていく道のり」と宮崎氏は話す。

将来はAWSパートナーによるアプリケーションの開発や販売、提供、端末開発のオープン化も進める

(取材協力:アマゾン ウェブ サービス ジャパン)