日本IBMは7月19日、2019年のセキュリティ事業方針説明会を開催した。企業システムのマルチクラウド化に即したサービスや製品などの提供に注力し、コンテナー統合管理基盤のKubernetesへの対応を推進するほか、買収が完了したRed Hatとの連携も視野に入れる。

執行役員 セキュリティー事業本部長の纐纈昌嗣氏は、マルチクラウド環境にフォーカスする理由について、「IBMの顧客からは、『そもそも大丈夫か』『事業者任せで安心できるのか』と、クラウドのセキュリティ不安を挙げる声がけっこう多い。2019年はこの不安を払しょくすることがセキュリティ事業の方針になる」と説明した。

日本IBM 執行役員 セキュリティー事業本部長の纐纈昌嗣氏

クラウドに対するセキュリティの不安は、クラウドの普及初期頃まではよく聞かれたが、近年は少なくなっている。現在挙げられる不安とは、オンプレミスとプライベートクラウドや複数のパブリッククラウドを利用していく本格的なハイブリッドクラウドを見据えてのものだという。同社の予測では、プライベートクラウドの利用は年率15%、複数のパブリッククラウドの利用は同18%で拡大するとされ、セキュリティ事業の戦略方針もこの展開を踏まえたものだとした。

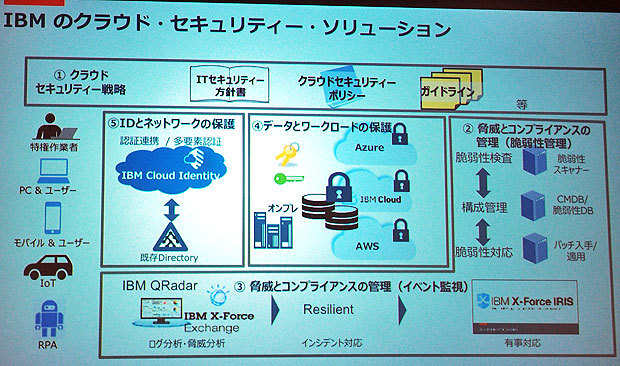

セキュリティー事業本部 コンサルティング&システムインテグレーション 理事パートナーの小川真毅氏は、具体的に(1)クラウドセキュリティ戦略の策定支援、(2)クラウドセキュリティの構築、(3)クラウドセキュリティの管理――の3つの領域で、企業が着実にクラウドを採用できるよう支援していくと説明した。また、ここでのソリューションテーマとして「IDとネットワークの保護」「データとワークロードの保護」「脅威とコンプライアンスの管理」の3点を挙げた。

セキュリティソリューションの全体像

IDとネットワークの保護では、IDアクセス管理製品「IBM Security Access Manager」において、既に認証サーバーのKubernetes対応を図ったほか、新たにFIDOアライアンスのパスワードレス認証規格「FIDO 2」に対応した。これにより、マルチクラウド環境に適した統合的なID・アクセス管理が可能になるという。

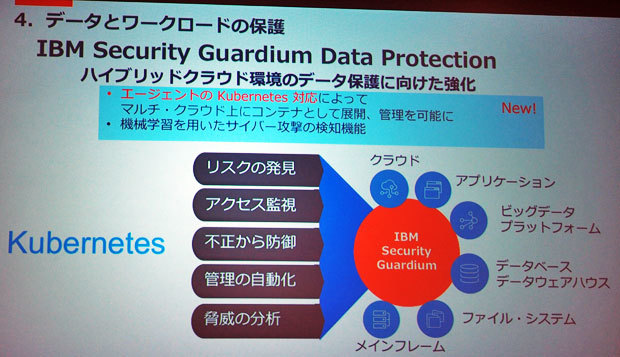

データとワークロードの保護では、データセキュリティ製品「IBM Security Guardium Data Protection」をKubernetesに対応させた。これによってコンテナーベースのデータセキュリティ対策をさまざまなクラウド環境に一貫性を確保する形で展開できるようになる。また、機械学習技術を用いたデータ侵害攻撃の検知機能も新たに搭載した。

セキュリティ事業でもKubernetes対応を軸にRed Hatとの連携に向かうという

纐纈氏は、同社ではクラウド戦略の中心の1つにKubernetesを位置付けているとし、米国時間7月9日にRed Hatの買収が完了したことから、「『Red Hat OpenShift』を活用したKubernetesのソリューションとして展開できるようになる」と述べた。

脅威とコンプライアンスの管理に関しては、既に提供しているサードパーティーのサービスや製品を組み合わせた脆弱性管理の仕組みと、SIEM(セキュリティ情報イベント管理)製品「IBM QRadar」をベースにした脅威検知やセキュリティインシデント対応支援の「Resilient」などをプラットフォームとするソリューションを提供していく。