ソフトウェアの問題

セグメンテーションとインクの検出が示唆しているのは、スキャンの実行が巻物の課題全体の一部にすぎないということだ。データを取得してアルゴリズムで分類することは、全く別のプロセスだった。

Seales氏のチームは何度か作成を繰り返して「Volume Cartographer」を開発した。これは、2012年にチームに加わったプロジェクトリードSeth Parker氏が主に記述したオープンソースソフトウェアで、巻物の内部のマッピングに使用される。「浮いている単語のスープ」を理解するために使う、とParker氏は説明した。

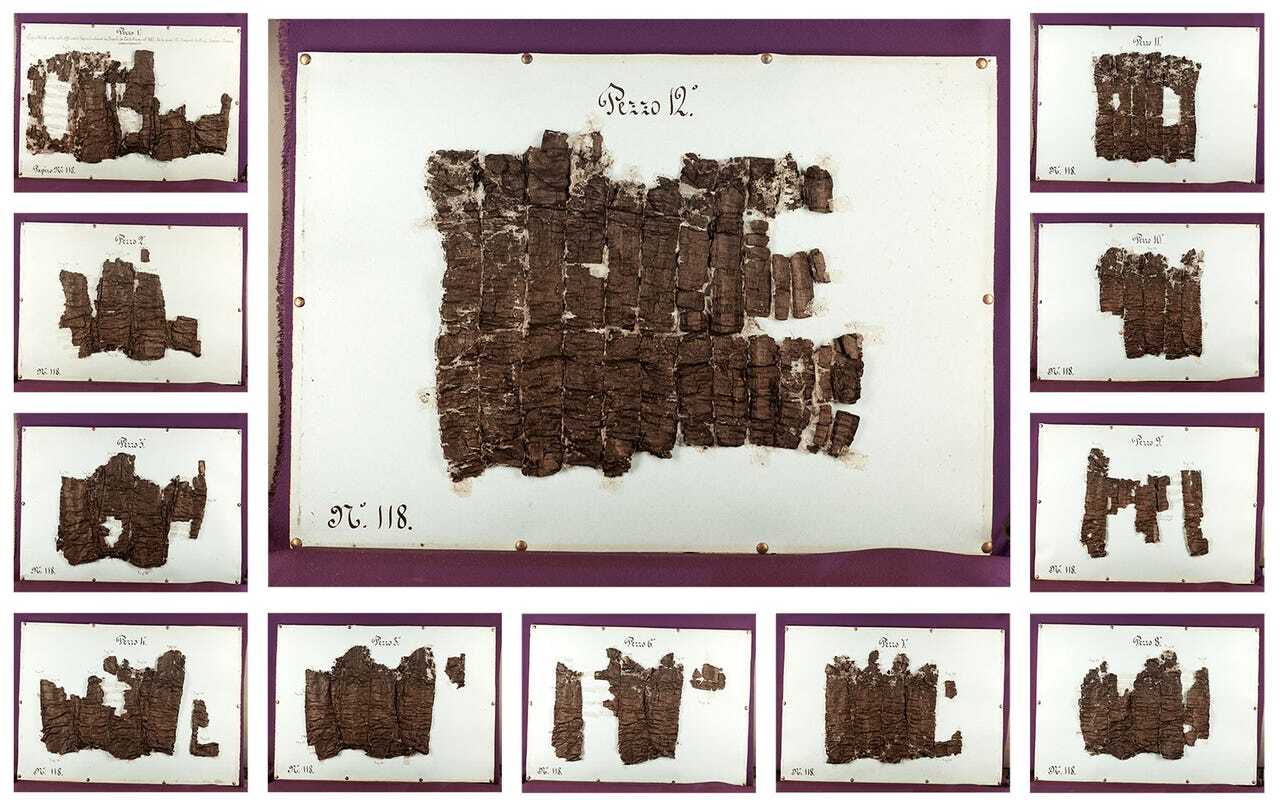

開かれたヘルクラネウムパピルスの巻物の12 pezzi(片)。「P.Herc.118」として知られる。これらの集合画像はオックスフォード大学のボドリアン図書館が所有している。

提供:Vesuvius Challenge

Parker氏は、研究ドキュメンタリーの制作に携わる動画編集者としてキャリアをスタートさせた。Seales氏と仕事をしたこともあり、あるチームメンバーが去ったとき、Seales氏はカメラと画像キャプチャーに精通した人材が必要になり、Parker氏を採用した。かつてメディアとコミュニケーションを専攻していたParker氏は、コンピューターサイエンスの博士号取得を目指すようになった。

同氏はVesuvius Challengeに雇われてバグ修正のウィッシュリストに対処している人々から、Volume Cartographerに関する追加の支援も受けている。

Vesuvius Challengeの立ち上げによって、世界中の未知の労働者たちに、何年分もの仕事がもたらされることになった。Parsons氏は、1000人以上がこのプロジェクトに1年の大部分を費やしていると推定している。これは恐ろしくもあり、刺激的でもある、と同氏は述べた。

結局のところ、2023年10月に「紫」という単語を最初に発見したのは、コンピューターサイエンスの学生たちだった。

挑戦はこれからも続く

15行の文章はSeales氏の期待以上だったが、物語はこれで終わりというわけではない。

Parker氏とParsons氏はいずれもさらに先を見据えて、自分たちの研究が次元イメージングを用いる他の分野にもひらめきを与える可能性を思い描いている。

CTスキャンやMRIは今でも非常に有効だが、医師の肉眼では見えないところに潜んでいる情報が、腫瘍の検出精度などを向上させる可能性があるとしたらどうだろうか。

「そのようなデータを人間がもっと解釈しやすいものに変換する方法はある」とParker氏は述べた。

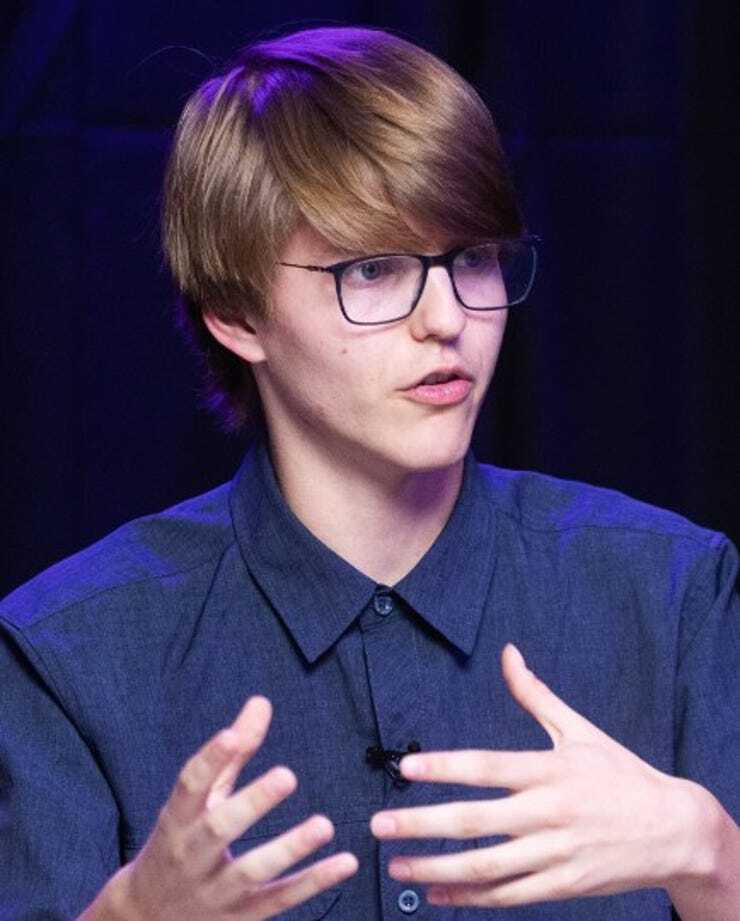

「ペースを落とす理由はない。すべての蔵書を解読しよう」と語るチームメンバーの学生Luke Farritor氏。

提供:Vesuvius Challenge

解読すべき古代の文書はまだある。チームはヘルクラネウムの巻物と並行して、モーガン図書館が所蔵する中世の写本に取り組んでおり、このページが癒着したコプト語の福音書を複数回CTスキャンにかけ、内部に書かれた内容を今回も仮想的に解き明かそうとしている。

2024年の短期目標は、Nader氏、Farritor氏、Schilliger氏が着手した巻物の90%を解読することだ。そう、さらなる賞金が懸かっている。

「今は祝っているところだが、ペースを落とす理由はない。すべての蔵書を解読しよう」。Farritor氏は声明でこのように述べた。

Parsons氏にとって、これらの文書の解読に取り組み、それを書いた2000年前の人間に思いを馳せることには、深遠な意味がある。この人々は、自分が書いた内容に2024年の人間がこれほどの興味を示すとは夢にも思わなかっただろうし、こうした取り組みを支えるテクノロジーには想像がつかなかったに違いない。現在でも、ほとんどの人は「機械学習」の定義を説明するのに苦労するはずだ。

「これほどの時間が過ぎ去り、その旅路の一部分が私と私のコンピューター画面にやって来た」とParsons氏。「そう考えると、とても謙虚な気持ちになる」

長い年月を経て、Seales氏は人類の連続性の重要性を知った。古代の文書は、愛、戦争、音楽、修辞法、詩について記されており、これらのテーマは今も人々を悩ませている。もちろん、食べ物もそうだ。

「古代の写本の中で展開される成熟した知的な対話は、紛れもなく人間的だ。物語を語れるということは紛れもなく人間的だ」とSeales氏は述べた。

Seales氏は、2000年前に遡って、現在の宗教や政治などのあらゆる垣根を取り払えば、人間であることの意味を中心に据えて団結する方法があるのではないか、と想像する。

「これを解読しなければならない」とSeales氏。「研究しなければならない。忘れることがあってはならない」

この記事は海外Red Ventures発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。