Googleは2013年6月、ウェブ接続を高速化する実験的な手法として、同社が「QUIC」(Quick UDP Internet Connections)と呼ぶ、UDPベースのプロトコルの採用を発表した。そして米国時間4月17日、同社はQUICに対応したサーバへのトラフィックを増やし、期待できる結果が得られていると報告した。

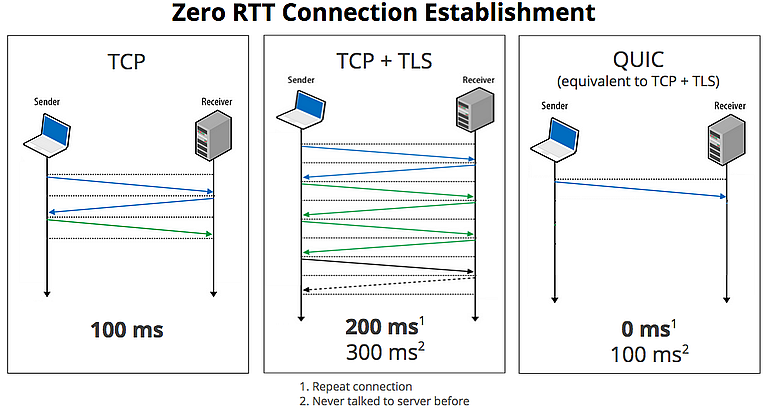

QUICは、インターネットの標準的なプロトコルであるTCPやTLSを採用しておらず、クライアントとサーバ間のやり取りの回数を削減するようになっているため、ページのロード時間やバッファリングを低減できる。どうしてこのようなことが可能なのだろうか。Googleの説明によると、QUICではコネクションの確立時にレイテンシを低減できるようになっており、過去にやり取りのあった特定のウェブサーバやサービスとの間ではそれが顕著になるという。

セキュアなウェブを閲覧する一般的な手法は、TCPとTLSを用いた通信だが、セキュアなコネクションを確立し、ブラウザが実際のウェブページをリクエストできるようになるまでに、サーバとの間で2〜3回のラウンドトリップが必要となる。一方QUICを用いた場合、クライアントが過去にやり取りをしたサーバであれば、こういったラウンドトリップなしにデータの送信を開始できるため、ウェブページが迅速にロードできるようになる。

Googleによると、現在では「Google Chrome」ブラウザからGoogleのサーバに送られてくる全リクエストのおよそ50%がQUIC経由となっており、検索結果を高速にユーザーの元に送り届けられるようになっているという。また、QUICにおける喪失データの復元能力は、TCPのそれを上回っているという。同社は、ストリーミング動画を再生する際の再バッファリングが30%減少したとの報告をYouTubeユーザーから受けていると述べている。

Googleは、QUICのテストを継続してさらなる改善を積み重ねていき、将来的にウェブの標準規約として提案することを計画しているという。

この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。