DNAストレージの歴史

DNAストレージというコンセプトが生まれたのは1960年代にさかのぼる。ハーバード大学医学大学院で遺伝学の教授を務めるとともに、Synthetic Biology PlatformのリーダーでもあるGeorge Church氏は、1986年にDNAの読み取りとDNAへの書き込みの研究を開始した。そしてChurch氏は2012年、ハーバード大学の科学者らとともに、画像を含む1冊の本を1本のDNA鎖に保存した。

Church氏は「われわれがひらめきを得たのは2012年のことだ。この時、われわれはDNA内での符号化やコピー、復号を実現するうえでの適切な材料を手にしていると気付いたのだ」と述べるとともに、「すぐに大きな反響が返ってきた。複数の企業がアーカイブ面で深刻な問題を抱えていた」と述べている。

Church氏は、ワシントン大学とMicrosoftのチームの成果を見れば「この分野がいかに速く進歩しているのかが分かるだろう」と述べている。Church氏のチームは2016年に入ってから、22MバイトのデータをDNAに保存したが、それは今回の研究成果によって過去の記録となった。

2013年、欧州バイオインフォマティクス研究所の科学者らは、約1カップのDNAに少なくとも1億時間分のHD動画を保存する方法を見つけ出した。同研究所のNick Goldman氏によると、世界中のデジタル情報すべてを白い粉末状のDNAに保存しても、その容積は大型のバンに収まる程度になるという。

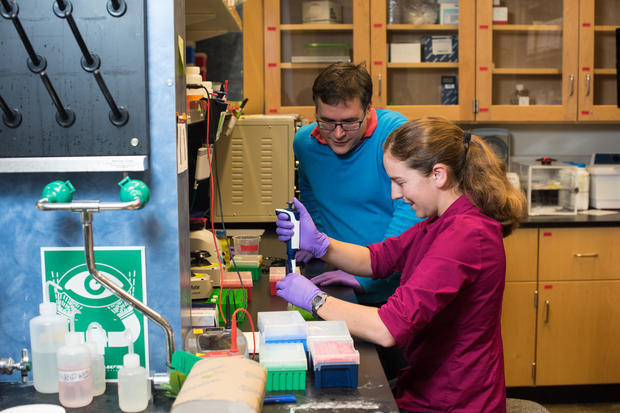

ワシントン大学のコンピュータ科学およびエンジニアリングの教授であり、Torode Family Career Development Professorに任命されているLuis Ceze氏と、リサーチ研究者Lee Organick氏が、デジタルデータを格納しているDNAのシークエンシングの準備を進めているところ。これにより、情報を読み取って元のファイルを取り出せるようになる。

提供:Tara Brown Photography/ワシントン大学

どのような仕組みで機能するのか

ストレージプロセスは、まずデジタル情報を用意するところから開始される。こうした情報は動画であれ、画像であれ、テキストであれ、デジタルなフォーマットに符号化できるものであれば何でも構わない。これらデータを構成する0と1は、ヌクレオチド上の4種類の塩基を表す文字である「A」(アデニン)と「C」(シトシン)、「G」(グアニン)、「T」(チミン)に変換される。

変換が完了した後は、そのシーケンスを符号化したDNA分子を合成する必要がある。デジタルデータをシーケンスへとマッピングし、そのシーケンスに従った分子構造を合成できれば、後は脱水処理を施し、適切な状態で保管することで数千年単位の保存に耐えられるようになるのだ。

データを取得する場合、該当分子構造を再懸濁処理し、DNAシーケンサで読み取ることになる。これにはヒトゲノムを読み取るために使用される装置と同じものが用いられる。このようにしてシーケンサによって読み取られた分子内の情報がデジタル情報に復元される。

Ceze氏は「バイオテクノロジ分野において、DNA情報を合成したり、抽出したりする能力は急速に進歩しており、ある意味においてムーアの法則を上回っている」と述べるとともに、「現在ではまだ高価であり、速度も十分ではないが、完全に実用化できる頃には十分安価になっていると確信できる理由がたくさんある」と述べている。

Church氏も、このテクノロジの普及にはコストが最大の障害となっている点に同意している。ハーバード大学における同氏のチームは現在、コストを低減するとともに、DNA合成過程を有機化学から生物化学へと置き換えるための取り組みを進めている。またChurch氏は、現在は冷蔵庫ほどの大きさもあるDNAの読み取り機器を、Amazonの「Kindle」程度の大きさにまで小さくするツールの開発も支援した。