パブリッククラウド普及を受け、既存のハードウェアベンダー側も技術とビジネスで戦略を変えつつある。サーバ最大手のHewlett Packard Enterprise(HPE)が6月に米ラスベガスで開催した年次イベント「HPE Discover Las vegas 2017」では、目玉である最新世代のサーバよりも、ハイブリッドITが焦点だったと見ることもできる。

ハードウェア側のトレンドであるハイパーコンバージド、そしてHPEがリードするコンポーザブルを中心に、ガートナージャパンでリサーチ部門ITインフラストラクチャ&セキュリティ 主席アナリストを務める青山浩子氏に話を聞いた。

ーーHPE Discoverで、日本の顧客やパートナーが知っておくべきメッセージは?

HPEは会期中、ハイブリッドITをシンプルに、インテリジェントなエッジ、それらを実現するサービスを通じた専門知識の提供、と3つのキーメッセージを打ち出した。HPEの顧客はHPEがどの方向を目指しているのかを理解する必要があり、3つのキーメッセージが自社のIT戦略に沿っているかどうかを考える必要がある。

特にクラウドが普及する中で、ハイブリッドITをシンプルに提供するというメッセージは、パブリッククラウド環境とオンプレ環境をハイブリッドのITリソースプールとしてとらえ、ユーザーがシンプルに使えるようにするというものだ。ただし、これがすべての企業ですぐに実現されると思わない方がいい。

クラウド環境とオンプレ環境の同方向でITのリソースプールを全体でとらえ、それを有効かつシンプルに使えるようにしていき、企業のITインフラの価値をさらに高める、そうした点に重きを置いてHPEは投資をしているというのが重要なメッセージとなる。

確かにすべての企業が「すぐに」ではないにしても、「自分たちには関係ない」と思うべきではない。これは、ある特定のベンダーが一方的にアピールしていることではないし、IoTなど新しいワークロードや要件が出てきたときに、オンプレミスだけで対応するよりも良い選択肢があることを理解することの重要性を示している。反対に、パブリッククラウドだけですべてできるかというとそれも違うーーこれがHPEのメッセージから読み取れることだ。

ーーHPEのSimpliVity買収はどう評価するか?

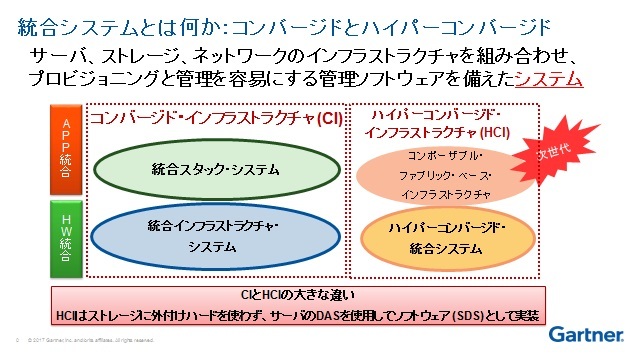

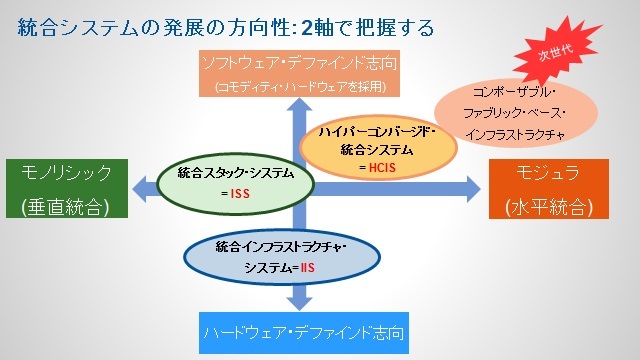

2016年10月にGartnerが発行したMagic Quadrant for Integrated Systemでは、インテーグレーテッドスタックシステム(ISS)、ハイパーコンバージドシステム(HCIS)、インテグレーテッドインフラシステム(IIS)など、すべての統合システムを含めて評価したリサーチノートがあるが、HPE、SimpliVity共にリーダークアドラントに位置付けられている。

これは買収統合前の評価であり、SimpliVity買収によってHPEは、特にHCISにおける強化を図ったと言える。このリーダークアドラントの中でHPEよりもビジョンの完全性の評価においてEMC、Nutanixが頭一つリードしているが、このHCIS分野は一層激しく熾烈な戦いになるだろう。

これまでSimpliVityは、日本ではあまり知られていなかった。Nutanixばかりに注目が集まっていたが、HPEという国内でも実績があるインフラベンダーが買収したことにより、SimpliVityのテクノロジ資産がHPEの既存ソリューションと融合する形で、一般企業への認知度が高まり、選択肢が広がることになるだろう。

HPEはまた、コンポーザブルの「Synergy」をゲームチェンジャーとして位置付けているが、コンポーザブルインフラで低価格競争の波に飲み込まれつつある、コモディティ化したインフラレイヤーのハードウェア・アーキテクチャを革新していこうという姿勢は評価できる。

ーーそのコンポーザブルだが、日本の顧客はコンポーザブルを理解し、自社インフラに取り込むことができるのか?

システムを拡張したい場合、これまでは組み立てられた一定範囲のものでITリソースを追加するしかなかった。だが、コンポーザブルではすべてのハードウェアコンポーネントがモジュール化され、コンポーネントごとに構成比を自由に変えて組み合わせながら、かつ複数の筐体にまたがって単一のITリソースプールとして利用できるようになる。

HPEは、これを「アイデアエコノミー時代に求められる”クラウドネイティブなITインフラ”」としており、「利益を拡大するための基盤であり、俊敏性や柔軟性が最も重視される」と明言している。

では、誰がそれをできるのか?一般のユーザー企業がテンプレート自動セットアップのためのリソース需要を計画し、Synergyによる”インフラストラクチャ・アズ・ア・コード”を実現できるとは思えない。そのため、初期の段階でコンポーザブルが魅力的に映るのは、まずは日本の場合にはSI事業者だと考えている。

これまでSI事業者は、既存システムの更改プロジェクト時期に際してRFPなどの依頼が出たときに、それぞれのハードウェア製品を提案してきた。コンポーザブルをうまく活用すれば、よりきめ細やかにユーザーの要件に対する提案と「モード2」(*)の新たなワークロードへ対応する製品ソリューション提案が可能になる。

つまり、一方で、実際にスキルを有したユーザー企業が導入検証を進めていることを考えれば、コンポーザブルインフラはSIの力量やスキルが問われる、ということもできる。

Nutanix製品を先行導入済みの国内ユーザー企業に、なぜNutanixを選んだのかを聞いたところ、「ITリソースの柔軟性と無駄の排除」との回答であった。ユーザー企業はITリソースや運用面に無駄があると感じており、開発やビジネス部門が使いたい時にすぐに使えるITリソース基盤を整備したいという潜在ニーズを抱えており、これが顕在化してきている。