システム開発編:要求の優先順位を決定し、現状の業務を振り返る

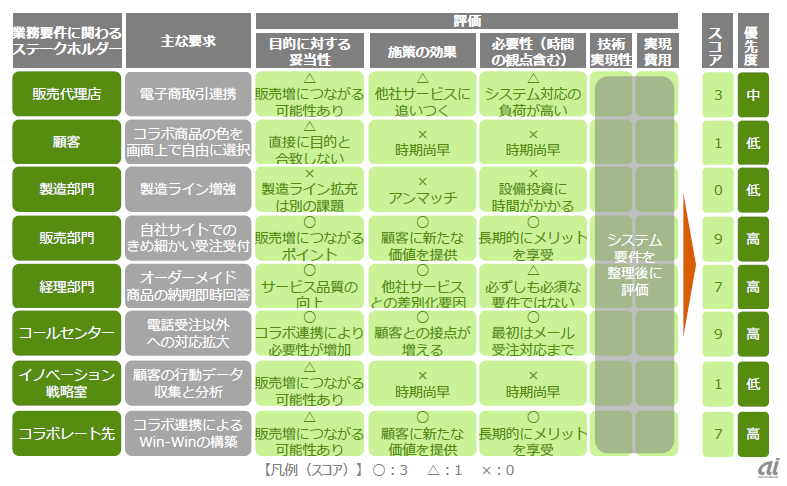

前回、巣鴨課長からアドバイスをもらった千石君。業務要件に関わるステークホルダーの主要な要求の一覧表を作成しました。そして、5つの評価観点ごとにスコアを付けて定量化し、優先順位を付けてみたのですが……。次の一歩で足踏み状態のようです。

業務要件に関わるステークホルダーの主要な要求一覧(出典:IPA/SEC)

千石君:可視化って重要ですね。優先順位の高い要求が見えてきました。今回は、「カスタマイズ前提のパッケージを導入」する方針ですよね。少量のカスタマイズで要求事項を満たせそうなウェブ販売管理パッケージが適用できる見込みです。

巣鴨課長:かなり進んだね、素晴らしい。じゃあ質問だ。優先度の高い要求を実現するには、何をすればよいと思う?

千石君:ヒントをください。

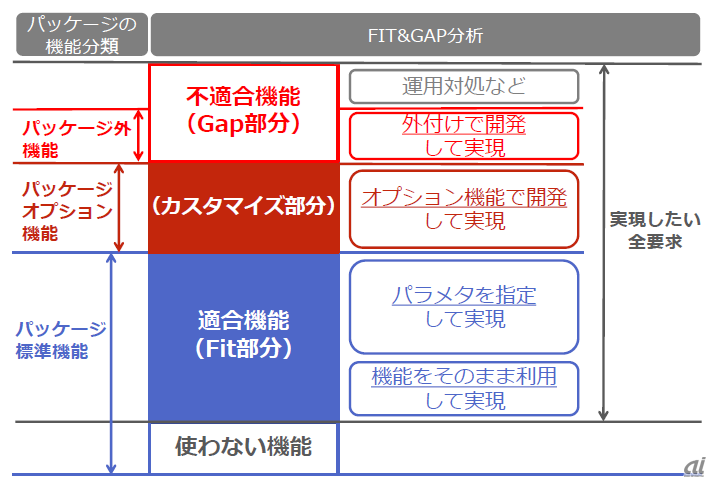

巣鴨課長:これは即答してほしかったな。パッケージの「フィット&ギャップ分析」だよ。パッケージには標準機能のほかに、カスタマイズして実現するオプション機能がある。実現したい全ての要求は、この2つの機能で実現することを考えることがポイントだ。

パッケージの「フィット&ギャップ分析」。パッケージが備える機能で「適合する部分(フィット)」と、「乖離している部分(ギャップ)」を調査する(出典:IPA/SEC)

千石君:パッケージが備える機能で「適合する部分(フィット)」と、「乖離している部分(ギャップ)」を調査するんですね。ちなみに、オプション機能を利用しても実現できないギャップ部分は、どうやって整理するんですか?

巣鴨課長:いい質問だね。上の表を見てみよう。右上に「運用対処など」ってあるだろう。これがミソだ。つまり、本当にシステム化しなければならないのか、人手などの別の手段で解決できるかどうかを考えるんだ

千石君:それって現場が最も嫌う「運用でカバー」ってやつですよね。

巣鴨課長:昔はそうだったね。

千石君:現場の人に恨まれるのはイヤです。

巣鴨課長:ただ、「運用でカバー」といっても色々なケースがあってね。以前は「できるだけシステム化することが望ましい」と言われていたんだ。だから、滅多に発生しないことや、人間でなければ判断できないような固有のノウハウまでシステム化しようと頑張ったんだ。でもね、結果としてシステムは複雑になり、修正も容易ではなくなった。

千石君:そうなんですね。僕は別の状況をイメージしていました。

巣鴨課長:人手で対応した方が、ビジネスの変化に対して迅速に対応できるケースは結構ある。ポイントは「要求をいかにシンプルに実現するか」だ。

千石君:でも、現場の人に「○○は手作業でよろしく」って言っても納得してもらえる自信がありません。

巣鴨課長:だからこそ、千石君の「事業部出身」が効力を発揮するんだよ。シンプルに実現する価値観を事業部と共有、協力して現場を説得する。粘り強く、コツコツとね。もっとも、そもそもが「業務」とのフィット&ギャップ分析だから、分析結果と対応方針は事業部に確認して、現場も含めて合意して進めていこう。