総務省は7月28日、日本の情報通信の現況と情報通信政策の動向について国民の理解を得ることを目的とした「情報通信に関する現状報告」(情報通信白書)の平成29年版を発表した。45回目の公表。

今回の白書では、特集テーマを「データ主導経済と社会変革」と定めた。データ主導経済下での、多様なデータの生成や流通、分析、活用による経済活動の再設計や問題解決に言及している。

第1章では「スマートフォン経済」に焦点を当てている。スマートフォンの普及と利用時間増につれ、スマートフォンを起点としたサービス消費も一層増加している。

具体的に、スマートフォン保有世帯は2010年には10%だったが、2017年には71.8%に増加し、PCや固定電話と同程度広まった。若年層のスマートフォン利用時間はPCの4倍程度という値だ。

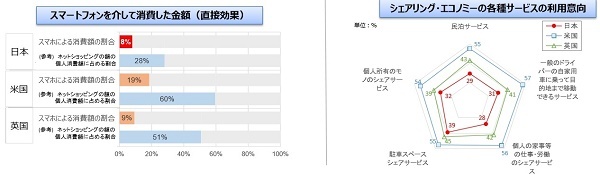

一方、日本はスマートフォンを介して消費した金額は米国や英国に比べて少なく、日用品の購買やゲームの課金などが中心という。「ネットショッピングの額の個人消費額に占める割合」も米国(60%)、英国(51%)に対し、日本(28%)という結果が出た。

スマートフォンを活用するFinTechや、シェアリングエコノミーの各種サービスについても、米国や英国と比べ、利用意向が低いという結果が出ており、この底上げが課題と説明している。

ネットショッピングの額の個人消費額に占める割合(左) シェアリングエコノミーの各種サービス利用意向(右)

第2章では、ビックデータの活用動向を分析しており、2017年は「ビッグデータ利活用元年になる」という可能性を指摘している。この5月にに施行した「改正個人情報保護法」で「匿名加工情報」の利用が活発になるほか、2016年12月に発表した官民がもつビッグデータの活用を推進する「官民データ活用推進基本法」など法律面での環境整備を推進しているためだ。

さらに自治体のオープンデータへの取り組みが拡大しているほか、個人に関連した情報である「パーソナルデータ」の企業の利用意欲は78%、M2Mなど「産業データ」の利用意欲は77%あると紹介している。