東京大学大学院情報理工学系研究科 ソーシャルICT研究センター第5回シンポジウム「AI/IoTが拓く安全快適社会への展望」で、センター 次世代個人認証技術講座 特任准教授の山口利恵氏が、「ライフスタイル認証実証実験と今後の展望」をテーマに講演した。

「ユーザーに負担をかけない認証方式の充実が重要」と語る山口氏

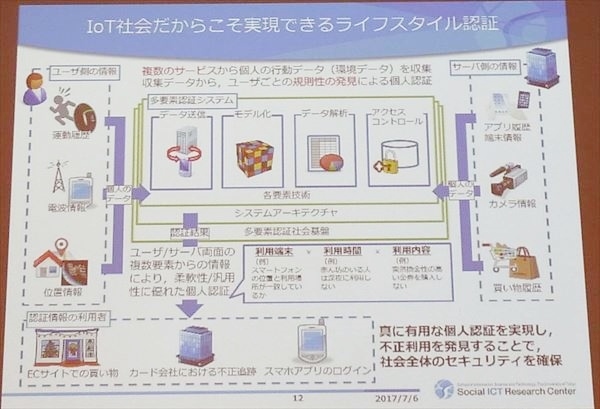

ライフスタイル認証とは、ユーザーの普段の動作から抜き出したデータを認証に利用するもので、スマートフォンアプリなどから得られた位置情報や端末情報、買い物履歴、センサ情報などを基に個人を特定するのに役立てる。もし、普段の行動とは合致しない形でアクセスがあれば、あらためて認証を求めることでセキュリティを担保する。

例えば、乳児を育てている女性が、深夜、自宅から離れた繁華街でスマートフォンによって買い物をすることは一般的には考えにくい。行動履歴などでもそのような記録がない場合、認証を求めることで、不正利用を防ぎやすくなる。その一方で、いつも利用している店舗などでは、ID/パスワードなどを入力することなくサービスを利用できるようにすることもできる。

ライフスタイル認証は、セキュリティ施策において、単独で用いられるのではなく、ID/パスワードや指紋、手のひらの静脈といったバイオメトリクス認証などと組み合わせた多要素認証の手段の1つとして利用されることが想定されている。

ライフスタイル認証の概要

「AI/IoTが作り出す社会は、人々により快適で安心できる環境を提供することを目的としている。現在、Suicaなど非接触型ICカードやスマートフォンによる決済方法が普及してきているが、今後は、さらに進んで『手ぶら決済』など、よりユーザーの利便性を重視した決済手段の普及が見込まれている。そこで重要になるのが、ユーザーに負担をかけず、精度の高い認証方法をどう確立するか。その意味でライフスタイル認証は有効な手段になり得る」と山口氏は語る。

リスクベース認証と組み合わせ、より詳細で精密な認証を

現在、決済サービスに限らずさまざまなサービスの認証で一般的に使われているのが、ID/パスワードによるものだ。しかし、これらは盗まれてしまえば、すぐに悪用される可能性がある。そのため、サービス提供者側は、別の認証方法を用いて、ユーザーの利便性を損なわないようにしながら、被害を防ぐ手段を講じている。

その1つが「リスクベース認証」である。これは、普段使用しない端末からアクセスがあった場合、あらかじめ設定した「秘密のキーワード」を入力させたり、事前に登録しているメールアドレスに注意喚起のメールを送るといった方法である。

山口氏は、このリスクベース認証とライフスタイル認証を組み合わせることで、より詳細で精密な認証が可能になるはずだと話す。

「サービス提供時の認証にID/パスワードを用いる企業が多いのは、それ以外の方法ではユーザーの利用頻度が下がるという懸念があるから。IPAの調査でもID/パスワードによる認証は、コストも安く、利用されやすいという回答が多い。危険性が高いことは分かっていても、ユーザーが最も使いやすい認証方法を利用することになる。そこで、リスクベース認証とライフスタイル認証をブラスしてより安全性を高めていくことが有効となる」

セキュリティの仕組みを作る側と、利用する側の間にあるギャップ

位置や端末の情報、あるいは買い物などの行動履歴を利用するライフスタイル認証が、便利で安全な社会の実現にどのように貢献するのか。山口氏は、クレジット会社の不正利用への対応を例に話を続ける。

「クレジットカード会社の人たちと話をすると、彼らは、ユーザーの利便性と費用対効果を重視しているのが分かる。お気づきの人も多いと思うが、最近、コンビニなどでの少額決済ではサインレスが当たり前になってきた。万が一、不正利用があったとしても保険でカバーする仕組みもかなり整ってきていて、どんな取引に対しても厳しいセキュリティの仕組みを高い費用をかけて構築し、防御するのではなく、全体のコストを低下させてリスク対応している」

これに対して、セキュリティの仕組みを提供する側は、安全性を第一に考え、その上で「利便性が高い」ものを作ろうとしがちだと山口氏は指摘する。

「富士通総研の調査では、インターネットバンキングについて、ユーザーの約8割が、『簡単に振り込みができます』といった利便性を重視している結果が出ている。情報セキュリティだけに目を向けていると、現実社会に受け入れられる安全な仕組みを構築できなくなるのではないか」

セキュリティの仕組みを作る側と、それを利用する側では、どうしても安全性に対する考え方にギャップが生じてしまう。そのギャップを発生させる主な要因が、利便性とコストだ。

ライフスタイル認証は、このギャップを埋め、社会に受け入れられる安全な仕組みの1つとして発展しようとしている。

「買い物といっても、コンビニでお茶を買う場合と、ダイヤモンドを買う場合は、本人確認の方法は違って当然。認証閾値の多様性に対応することが、利便性と安全性を両立させることにつながる」と山口氏は話す。