本連載「企業セキュリティの歩き方」では、セキュリティ業界を取り巻く現状や課題、問題点をひもときながら、サイバーセキュリティを向上させていくための視点やヒントを提示する。

格差を埋める最新のセキュリティ対策製品

これまで「運用でカバー」という言葉に潜むシステムをめぐるIT業界の悪癖とそれがセキュリティ対策にも拡大していることを述べた。今回は締めくくりとして、どのようにすれば「運用でカバー」しないセキュリティ対策ができるのかについて述べる。

この10年間に流行したセキュリティ対策製品のほとんどは、サイバー攻撃やその痕跡を検知する機能が中心だ。なぜなら、攻撃を防ぐための壁や堀のような従来の対策製品の仕組みが通用しなくなったからである。

攻撃者は自身が実行するサイバー攻撃の成功率を高めようと、攻撃手法を着々とレベルアップさせてきた。それに対して防御側は、この10年ほとんどレベルアップできていない。さらに、OSやミドルウェア、そしてアプリケーションなどに次々と脆弱性が発見され、攻撃のリスクが拡大しているのだ。

この状況下ではどんなにセキュリティの意識が高い専任の担当者であっても、脆弱性の修正パッチを適用するなどの対応だけで精一杯だろう。もちろん、専任のセキュリティ担当者を置けない大半の企業では、それすらもままならない状況だ。攻撃者に情報を窃取されることはもちろん、システムリソースまでも勝手に使われ、その負荷によるシステム障害が起きるまで気づかない――。というような場合も少なくない。

このように、進歩を続ける攻撃者とそのターゲットにされる防御側との格差は拡大する一方だ。そして、攻撃者のレベルアップは情報窃取などの「目的を達成するための技術」にとどまらない。相手が被害を受けていることに気づけないようにする「隠ぺい技術」も進歩を続けているのだ。

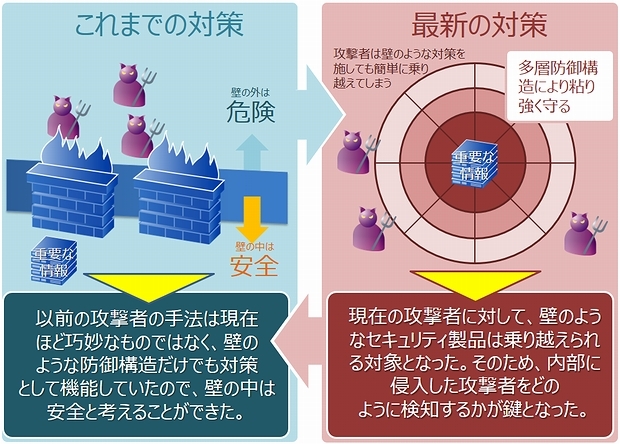

そのため、以前のセキュリティ製品は、壁や堀のような構造で攻撃者を寄せ付けないという比較的単純なものが主流だったが、今日ではそれだけでは十分な対策とは言えなくなってきている。現在のセキュリティ対策は、攻撃を防ぐ以上に、自らの存在を隠すマルウェアや痕跡を消しながら実行される巧妙な攻撃を見つけ出すことに主眼を置いたものが多い。具体的には、アプリケーションの可視化や人工知能(AI)その他のさまざまな技術を活用した高度な検知の機能を売り物にした最新のセキュリティ対策製品となった。

また、「Advanced Persistent Threat(APT)」と呼ばれるさらに高度な攻撃であっても、それらの最新のセキュリティ対策製品を複数配置することによって防御しやすい構造にできる。これが「多層防御」と呼ばれる高度な攻撃への対策方法だ。この防御手法は、攻撃者が目的を達成する前に、幾つものセキュリティ製品に講じた複数の層によって撃退する仕組みである。「攻撃者に侵入されたらお手上げ」ではなく、侵入されても「最終目的を達成されるまで粘り強く防御する」ことが目的だ。

これまでと最新のセキュリティ対策製品の違い