「PCとサービスをパッケージにして月額化しただけではDevice as a Serviceとは言えない」――この連載を通して何度も申し上げてきました。しかしながら、見た目はサービスを含めた月額パッケージにはなります。PCとサービスをパッケージしただけのモノとDevice as a Serviceは、似ているようで両者に決定的な違いがあります。それは何でしょうか。そこから、サービスを選定する際に注意するべきポイントが見えてきます。今回はそのポイントを解説します。

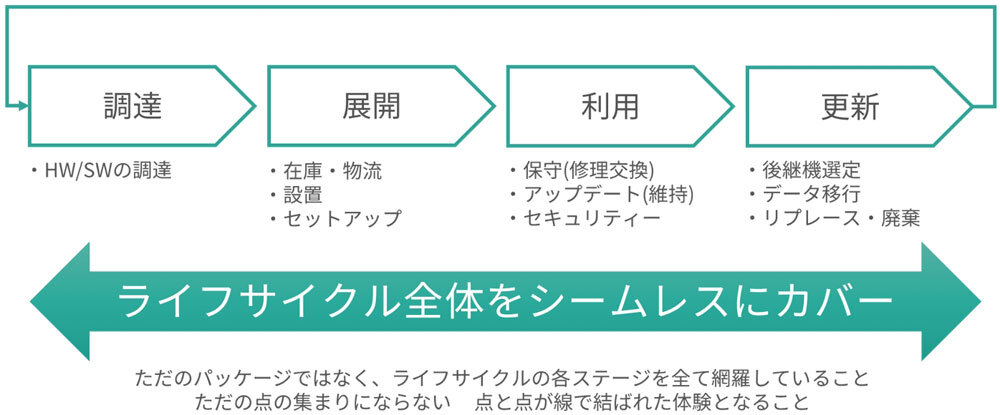

ずばり答えは、「モノを使うためのライフサイクルを全てカバーしているか」、ただのサービスの寄せ集めた「偽Device as a Serviceなのか」が、真のDevice as a Serviceなのかの決定的な違いになります。そして、それら単品製品やサービスが点で存在しているのか、点と点が線でつながり、シームレス(つなぎ目が見えない)な関係である「体験」となっているかが、まさにサービス選定において重要なポイントです。

モノとしてのPCを提供する従来のビジネスは、要するに販売という商取引です。そこにおけるメーカーやベンダーの責務は、PCが顧客の手に渡るところまでになります。それで取引は終了です。デバイスを使い始めるために、または、使い続けるためにセットアップや修理交換保証のようなサービスをつけて販売することはありますが、それはオプションです。

対して、Device as a Serviceのサービスを提供する事業者の責務は、そのPCが使える状態にあり続けることです。「継続」が必要で、「サブスクリプション」と呼ばれる継続的なお金のやりとりが一般的になります。この「継続」という要素がなく、単に販売していたPCをサブスクリプションに置き換えただけでは、顧客はメリットを感じません。

PCに限りませんが、モノのライフサイクルでは、「利用」フェーズが最も長く、そこで提供される保守メンテナンス、修理交換のサービスは、Device as a Serviceにとってメインサービスとなります。しかし、これらが含められているだけでDevice as a Serviceとして成り立つかと言えば、不十分です。

特に、ハードウェアには経年劣化があり、リプレースが避けられません。リプレースさえもサービスに組み込み、選定から新しいモノが来たら使える状態にセットアップされ、必要なデータも移行される――これがDevice as a Serviceとして成立している分水嶺になります。

ライフサイクルおいて、特に負担が大きいリプレースでは、管理者の負担を可能な限りゼロにすることが重要です。管理者の負担が大きいと、そもそもDevice as a Serviceを導入する意味がありません。