ちなみに、このサービスは当然ながらフレッツ回線契約者しか利用できない。また、現状ではソフトウェアを利用する際には、Windows起動時にID認証とフレッツ回線の認証を行う。そのため、ソフトウェアの購入時や起動時にはフレッツ回線でネットワークに接続されている必要がある。これは、なりすまし防止などのセキュリティ対策だが、モバイル環境などでの利用を制限することにもなる。そこで、将来的には月に一度認証すれば、そのまま1カ月間は別の回線でも利用できるような仕組みも導入する予定とのことだ。

現在利用できるソフトウェアは中小企業向けで、元のソフトウェアの価格に幅があるため利用料は月額350〜4980円となっている。費用は、フレッツ回線利用料と一緒に請求、徴収されるため、ユーザーやベンダー側に支払いや請求の手間がかかることはない。

一般コンシューマーに向けたサービス提供の際には、「月額利用料300円程度が1つの目安になるだろう」と小野氏は指摘する。しかし、その価格ではソフトウェアベンダー側のビジネスが成り立たないケースもあるため、「何らかの付加価値をつけることも考える必要がある」と言う。

ソフトウェアベンダーのビジネスチャンスが拡大

フレッツ・ソフト配信サービスは、ユーザー側はもちろんだが、パッケージソフトウェアを提供するベンダーにも大きなメリットがある。クラウドコンピューティングへの流れは、もはや止めることができないためだ。こうした状況の中、特に中小ソフトウェアベンダーは、自分たちが今後その流れにどうやって乗るべきか悩んでいる。多くのベンダーは、Windowsに特化した方法で自社ソフトウェアの使い勝手を向上してきた経緯があり、その使い勝手を維持したままソフトウェアをウェブ化するのは容易ではない。とはいえ、このままWindows用のパッケージソフトのみを作り続けていても、市場が縮小するのではないかという不安が残る。

フレッツ・ソフト配信サービスであれば、既存製品をすぐにクラウド化できるだろう。つまり、この仕組みをいち早く活用すれば、クラウドの流れに乗り遅れなくて済むのだ。NTT東日本では、同サービスで配信するソフトウェアに特に制限は設けていないとのこと。違法性がなく公序良俗に反するようなソフトウェアでなければ、基本的にはどのベンダーでも初期工事費用の負担だけでソフトウェアを配信できる。これはベンダーにとって、NTTが提供するクラウド基盤という新たな販売チャネルを獲得する大きなビジネスチャンスとなるはずだ。

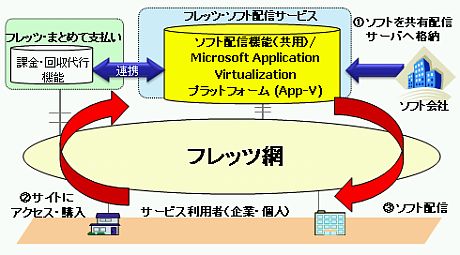

フレッツ・ソフト配信サービスの仕組み

フレッツ・ソフト配信サービスの仕組み