震災発生、その3時間半後に開発チームは結成された

2011年3月11日午後2時46分、宮城県沖でM9.0の地震が発生した。「東日本大震災」と名付けられたその地震は、東北地方に甚大な被害をもたらしただけでなく、これによって発生した巨大津波が太平洋沿岸の町や村を次々と襲い、多くの人命と家財を奪っていった。被害は史上稀に見る広域にわたり、電力、ガス、水道などのインフラが大きなダメージを受け、電波塔は流されて携帯電話も通じなくなった。

三浦氏自身も、仙台に住む義理の両親と連絡が取れなくなっていた。「今回の震災で特異的だったのは、被災地から離れた東京でも電話網の輻輳(ふくそう)が起こり、全国的な規模で障害が発生したことだった」と三浦氏はいう。それに対してインターネットは比較的無事だった。その中でも、ソーシャルメディアがリアルタイムの情報源として多くの人に活用された。特にTwitterの活用は爆発的で、携帯電話が不通の中、被災地とその他の地域を結んだのである。

地震直後、津波の被害をテレビのニュースで見た三浦氏は、「一人ひとりに何ができるのかは分からないが、日本の災害対策で行動するときだ」と考えた。そこで、さっそくOSMFJの仲間に向けて、メーリングリストで今回の震災に対する「クライシスマッピング」の開始を宣言した。

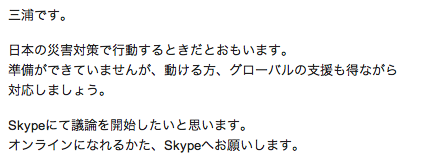

三浦です。 日本の災害対策で行動するときだとおもいます。 準備が出来ていませんが、動ける方、グローバルの支援も得ながら対応しましょう。 Skypeにて議論を開始したいと思います。 オンラインになれるかた、Skypeへお願いします。

発信時間は3月11日の18時19分、地震発生から約3時間半後だった。

「sinsai.info」始動!

OSMの「地図づくり」で救援活動をバックアップするチームを形成し、これを東北沖地震震災情報サイトとして被災地の現状を把握するために活用しようというのが三浦氏の考えだった。これに応じて、OSMFJのメンバーの有志が連絡を取り合った。

3月11日18時27分、クラウドソーシングを構築するオープンソースソフトウェア「Ushahidi」をプラットフォームとした災害情報サイト「sinsai.info」が構築され、OSMFJメンバーの個人サーバで公開した。同時に各関係機関に、地図の背景画像として衛星画像を使用できるように申請を開始。その結果、JAXAから震災の翌日に観測された衛星写真の画像が提供された。

3月12日、sinsai.infoは第一報のレポートを掲載して本格的に稼動を開始させた。しかし3月13日には、サーバリソースが不足してきたため、クラウドへ移行することになった。これに対応するため、TwitterでUbuntu、Amazon EC2、Ushahidiの開発エンジニアのボランティアを呼びかけたところ、その日のうちに約30人の開発者が応じたという。

3月14日、Amazon EC2への移行を完了し、同時に日本語で検索できないなどの不具合いを修正したころには、sinsai.infoのレポートは1500件を超え、開発チームの規模も40人を超えていた。開発チームはさらに増え続け、3月17日には70人を超えた。