IDC Japanは1月17日、国内ストレージソフトウェア市場の2011年上半期(1~6月)の売上実績と、2011~2015年の予測を発表した。2011年上半期の売り上げは前年比4.0%増の338億8300万円。2011年通年は前年比3.8%増の686億3200万円の見込み。2010~2015年の年平均成長率は4.0%で、2015年の市場規模は802億8000万円と予測している。

ストレージソフトウェア市場の2011年上半期の傾向は、東日本大震災で一時的に企業活動が停止した影響が出た製品分野やベンダーもあったが、全般的に市場が受けた影響は少なく、データ保護に対する意識が高まるなど、市場にとってプラスになる要因もあったという。

実際に4月以降、ベンダーやSIerは多くの問い合わせをユーザーから受けており、早期に遠隔レプリケーションの構築に入るケースもあったといわれている。これまでシステムの災害対策については、ユーザーが希望する対策内容と実際にかかる費用のギャップが大きい場合、検討のみで終わることが少なくなかったとしている。震災後は「対策をすべて行うことはできなくても、予算内でできることだけは実装しておこう」という意向を持つ企業が増えたと分析している。

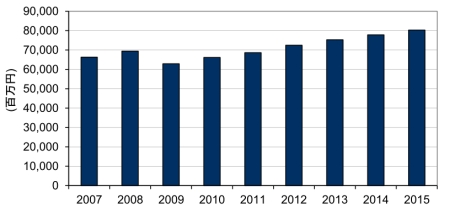

国内ストレージソフトウェア市場の売上実績と予測(2007~2015年、出典:IDC Japan)

国内ストレージソフトウェア市場の売上実績と予測(2007~2015年、出典:IDC Japan)

注目を集めつつあるビッグデータの利活用については、現時点でストレージソフトウェア市場の大きな促進要因にはなっていないが、中長期的には確かな影響があるとみている。ビッグデータがメディアに取り上げられる場合には、ソーシャルメディア上の膨大なテキストデータを解析するような事例が多い傾向があると説明。だが、企業が従来から持っている業務データやトランザクションデータに対しても分析することで、これまでよりも価値を引き出せるのではないかという見方がされるようになってきており、データ管理やストレージ管理を見直す企業が増えるためと背景を説明している。

IDC Japanのストレージシステムズリサーチマネージャーの鈴木康介氏は「震災を契機にしたデータ保護や事業継続性の見直し、インフラ仮想化の進展、ビッグデータ利用の活性化に影響された企業内データ管理の全般的見直しなど、ストレージソフトウェアの需要を拡大する要因は豊富」と説明する。その一方で「ストレージ業界では企業買収が進み、小数の有力ベンダーによる競争が激化している影響もあり、これまで機能別にオプション販売されていたストレージソフトウェアを標準搭載する動きも見られる」と状況を解説する。

これらを踏まえた上で鈴木氏は「プラス要因とマイナス要因が入り交じった状況の中で、ストレージソフトウェアで収益を追うのか、ストレージシステム販売の競争力強化を優先するのか、ストレージソフトウェア市場でビジネスを展開するベンダーにとっては、難しい経営判断を要求される時期を迎えている」と分析。「個々のストレージソフトウェア機能としては、横並びに近づきつつあるフェーズでもあることから、ベンダーの競争力は、製品機能だけでなく、販売パートナーやサービスプロバイダー、ユーザーとどのような互恵関係を築けるかで左右される面が強くなっている」とコメントしている。