トレンドマイクロは11月20日、2014年第3四半期(7~9月)の日本国内と海外のセキュリティ動向を分析した報告書を公開した。この7~9月は、規模や業種に関係なく、さまざまな法人が標的型攻撃の被害に遭った3カ月間だったという。

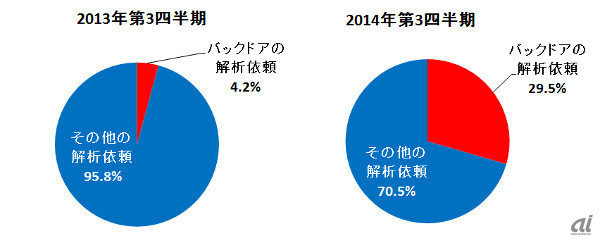

法人ユーザーがトレンドマイクロに解析を依頼するマルウェアのうち、内部情報を狙う遠隔操作型マルウェア(バックドア)の割合は、7~9月では29.5%に増加し、前年同期の4.2%から約7倍となった。国内の法人が抱えるセキュリティ課題の中で内部の情報窃取を目的とした標的型攻撃が顕著になってきていることが浮き彫りになっていると表現した。

図1:国内法人からの解析依頼のうちバックドアの割合(トレンドマイクロ提供)

7~9月に公表された法人への標的型攻撃事例では、情報窃取の被害にあった企業が航空や製造、放送局など多岐の業種に及んだという。対象となった法人の従業員数も80~1万人規模と幅が広く、業種や規模に関係なくさまざまな法人が標的型攻撃の被害に遭っている。

米国を中心に海外で被害が拡大している販売時点情報管理(POS)システムを狙った標的型攻撃に使われるマルウェアも、7~9月に新種が3種確認された。確認されたマルウェアは、POS向けのセキュリティ製品に自身を偽装するなど、その手口も巧妙化が進んでいる。

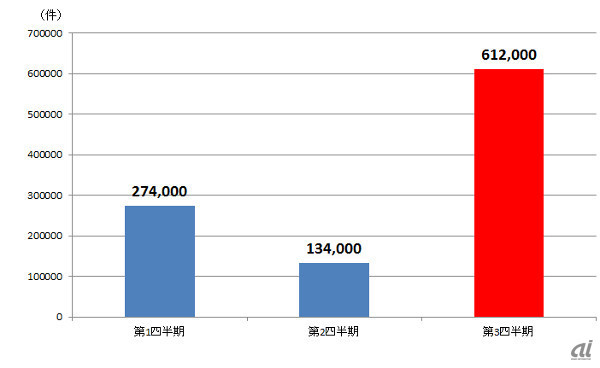

7~9月には、国内のフィッシング詐欺サイトへのアクセス数も急増した。2014年第2四半期(4~6月)の約13万4000件から、7~9月は約61万2000件と、対前四半期比で4.5倍に増加している。海外でも、フィッシング詐欺サイトの件数が対前四半期比5.2倍と増加しているという。

すでに古典的攻撃手法ともいえるフィッシング詐欺が、いまだに有効な攻撃手法であるという。フィッシング攻撃が増加している背景として、正規の店舗のウェブサイトからコンテンツを自動的にコピーするフィッシング詐欺サイト構築ツールの存在などで特定の正規ブランドの名を騙る詐欺サイトが、今まで以上に悪質化していると解説している。

図2:日本からのフィッシング詐欺サイトへのアクセスブロック数(2014年第1四半期~2014年第3四半期、トレンドマイクロ提供)

7~9月はまた、ネットバンキングの利用者を狙ったマルウェアが悪質化し、自動不正送金機能を使ってワンタイムパスワードの認証を破るマルウェアが引き続き確認されている。海外でも、ネットバンキングの利用者を狙うマルウェアの検出台数が対前四半期比1.2倍となるなど、金銭に関する情報を個人ユーザーから直接盗み出す攻撃も盛んに行われているという。